« Quand les crises arriveront »

Publié par Harvey Mead le 6 Juil 2016 dans Blogue | 6 commentaires

Ceci est mon premier article pour le blogue depuis deux mois. Fin avril, après publication de l’article «… livre manquant», j’ai décidé d’écrire un livre pour essayer de pousser nos échanges plus loin. Ceux actuels ne réussissent pas à nous sortir de l’inertie marquant des décennies d’efforts de la société civile cherchant à modifier le système socio-économique dominant. Le titre provisoire du livre, Trop tard, indique mon positionnement, et le livre lui-même réunira un ensemble de mes écrits des dernières années. J’ai découvert que, une fois le plan du livre établi, ces écrits représentent ce que je voudrais écrire en partant de zéro, et le livre a bien avancé. Le manuscrit est actuellement en train d’être lu par deux amis pour confirmer (ou non) mon sens qu’il vaudrait la peine pour moi d’intervenir ainsi. Entretemps, je me suis permis une participation à une rencontre de la Société pour une économie biophysique à Washington, D.C.

Lors d’une plénière de la conférence sur la décroissance tenue sur cinq campus universitaires à Montréal en 2012, un homme qui semblait relativement jeune s’est présenté au micro de l’autre coté de la salle pour se plaindre que les échanges qu’il entendait restaient dans la lignée de ceux en cours depuis des décennies. Il avait raison, et un peu plus tard je l’ai rencontré alors qu’il faisait une présentation où il critiquait l’économie écologique parce qu’elle était restée trop dans la lignée de l’économie qu’elle critiquait, l’économie néo-classique. Là aussi, il avait raison. L’homme était Charlie Hall, pas si jeune que cela, à la veille de la retraite et en train de faire la promotion d’une économie biophysique qui, il espérait, pourrait nous aider à sortir de l’inertie.

La rencontre à Washington, D.C. en était une des deux sociétés, de l’économie écologique et de l’économie biophysique, comme on en a eu plusieurs depuis quelques années, la dernière à Vancouver en 2015. Deux conférences tenues à Burlington au Vermont en 2012 et 2013 m’ont fourni l’occasion de revenir sur les propos de Hall quant à l’inertie qui marque les mouvements de la société civile et constater l’échec du mouvement environnemental dans une série d’articles pour GaïaPresse. Cela a son tour m’a poussé à lancer mon blogue en janvier 2013, avec un premier article sur ce thème.

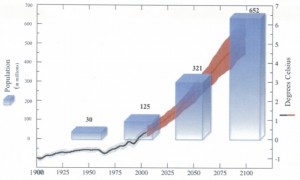

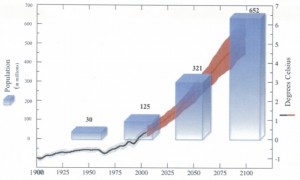

Projections pour des changements de population et de température dans le Sahel

Changer de tactique

J’ai déjà présenté une série d’articles sur l’économie écologique au Québec, un premier pour souligner l’absence de ses orientations au sein des gouvernements, un deuxième pour souligner que l’économie néoclassique ne tient pas compte du cadre pour la vie humaine fournie par la planète, et un troisième montrant finalement le rêve que constitue l’économie écologique et celle biophysique devant l’omniprésence de l’économie néoclassique et de sa variante contemporaine l’économie verte. Un des ateliers de la conférence à Washington avait comme thème «Pourquoi et comment l’économie écologique doit changer ses tactiques» et réunissait des leaders du mouvement aux États-Unis, avec une base à l’Institut Gund pour l’économie écologique de l’University of Vermont à Burlington.

Mon portrait ne diminuait pas les failles institutionnelles suggérées explicitement par Hall et implicitement par le thème de l’atelier cette année. C’était presque étonnant d’y voir les participants assez bien cerner les défis (et les faiblesses) de l’économie écologique mais reporter des réponses à la question posée, jusqu’à ce que l’animateur, Peter Brown de McGill University, insiste que l’objectif était de savoir ce qu’il faut faire. Jon Erickson a insisté dans sa présentation – nous étions 4 ans après la conférence de Montréal, où il participait aussi – sur le fait que l’économie écologique a déraillé au fil des ans en essayant de ne pas trop d’éloigner de l’économie néoclassique, et indiquait finalement que les orientations de l’économie biophysique s’imposaient pour redresser la situation. Josh Farley proposait que le paradigme du modèle actuel avec la compétition doit être remplacé par un paradigme ciblant la coopération. Ces deux, avec une troisième, soulignaient qu’une «révolution» est nécessaire.

Les réponses à la question de base étaient laissées finalement pour des résumés de 30 secondes lors d’un dernier tour de table. Je n’avais pas choisi l’atelier pour revoir les fondements de l’économie biophysique et la critique de l’économie écologique, mais pour voir comment ces leaders voyaient la nécessité et la nature du changement dans l’action. C’était, de nouveau, étonnant. Erickson a proposé qu’il faut un changement radical dans l’enseignement de l’économie; celle-ci doit être vu comme une science de la vie (dans ses fondements ainsi depuis toujours, pour l’économie écologique) et cela comporterait une révision radicale du cours d’économie 101. Farley l’a suivi en insistant lui aussi sur un changement dans l’enseignement comme l’action prioritaire, notant en passant que cela nous aiderait «quand les crises viendront», alors qu’il sait qu’elles se présentent déjà. L’enseignement représente une action avec des objectifs dans le long terme, et le cibler pour s’attaquer aux crises actuelles ne répond pas à un effort de gestion de celles-ci; les deux profs, comme les autres participants, étaient bien conscients de cela, et l’atelier finissait en queue de poisson. Je me trouvais comme Charlie en 2012 (et en 2016!), impatient, voire consterné de voir l’incohérence dans les interventions de ces acteurs importants.

Lors d’une plénière de la dernière journée, un autre universitaire qui est militant depuis encore plus longtemps que moi est intervenu. Gar Alperovitz était conseiller en 1970 du sénateur Gaylord Nelson, responsable du lancement du Jour de la terre et le voilà, 46 ans plus tard, en train de montrer que les universitaires (lui l’avait été) sont capables de sortir de leur bulle pour essayer de cibler l’action. J’avais lu récemment son livre What Then Must We Do? (2013), qui manquait quand même quelque chose, tout comme le livre de son collègue Gus Speth America the Possible : Manifesto for a New Economy. Ce livre ne semble pas tenir suffisamment compte des crises dont Speth est quand même très conscient, mais qui au moins, par une sorte de clarification par le titre, définit une cible, le capitalisme mentionné dans son livre précédent, The Bridge At the Edge of the World : Capitalism, the Environment and Crossing from Crisis to Sustainability (2008).

L’économie écologique reste toujours dans les limbes

On peut avoir une idée de ce qui manque dans l’ensemble en visitant le site thenextsystemproject.org, dont Alperovitz et Speth sont les co-responsables. Leur travail cible explicitement et directement les failles dans le système actuel et la nécessité urgente de transformer ce système, de le reconstruire en construisant un nouveau système, qui remplacera l’économie néoclassique qui domine actuellement.

We believe that it is now imperative to stimulate a broad national debate about how best to conceive possible alternative models of a very different system capable of delivering genuine democracy and economic equality, individual liberty, ecological sustainability, a peaceful global foreign policy, and a thoroughgoing culture of cooperative community based on non-violence and respect for differences of race, gender, and sexual preference. p.4

La reconnaissance de la présence de crises dont il faut tenir compte en cherchant cette transformation distingue l’effort de The Next System Project de ceux qui cherchent à faire ceci en maintenant l’économie néoclassique (les économistes hétérodoxes, entre autres) tout comme de ceux qui cherchent à régler les crises sans chercher une transformation économique et sociétale (les environnementalistes, entre autres). Pour Alperovitz et Speth, profondément impliqués depuis des décennies, ces efforts se montrent des «dead ends», mais eux-mêmes ne semblent pas voir l’importance des fondements «économiques» dans le portrait des crises auxquelles ils s’attaquent.

Parmi les critiques fondamentales élaborées par le Next System Project se trouvent, sur un autre site marquant leur intervention, une série de propositions visant la propriété privée du capital, la propriété collective des entreprises par les travailleurs et un changement dans la propriété des banques. Implicite dans les interventions est une reconnaissance d’une multiplicité de crises qui ne peuvent être solutionnées, voire attaquées, par le système actuel qui les cause. On y voit des initiatives qui rejoignent les propositions d’Yves-Marie Abraham que j’ai déjà commentées, où il espère «voir la fin du capitalisme avant la fin du monde».

L’économie biophysique insiste sur l’importance de l’énergie dans tout effort de s’attaquer aux crises, mais l’énergie et les limites qu’elle impose ne trouvent tout simplement pas de place dans l’effort de Speth et Alperovitz. Ils cherchent à caractériser le nouveau système recherché et proposent des actions pour le favoriser; ils insistent sur leur optimisme et leur espoir, mettent presque de coté les limites cernées par l’économie biophysique dans le temps et dans l’espace.

Le document de base d’Alperovitz et Speth, New Political-Economic Possibilities For the 21st Century, insiste sur l’optimisme et l’espoir. Je n’arrive pas à comprendre l’idéologie qui prétend qu’il est impossible à intervenir dans les débats actuels à moins de manifester un optimisme et un espoir qui ne sont vraiment pas fondés. Cet «optimisme» représente un paradoxe, et semble loin de «l’optimisme opérationnel» de Maurice Strong dont j’ai parlé à plusieurs reprises. Ce dernier «optimisme» constitue ma façon d’expliquer pourquoi je reste dans la lutte en dépit de ce que nous connaissons des crises (le graphique en donne une indication: 300 millions de migrants potentiels dans le Sahel dans les prochaines décennies).

Un état l’équivalent de la guerre

C’était ce qui caractérisait le retour des participants à la COP21, un échec transformé en espoir. Cette insistence témoigne d’un manque sérieux de compréhension des fondements de l’économie écologique et biophysique. Ce qui s’impose – il me paraît une évidence – est une attitude qui est l’équivalent de celle de la guerre : les menaces que nous pouvons identifier avec précision représentent l’équivalent d’une attaque militaire capable de nous annihiler; les préparatifs pour la COP21 ont montré qu’il y a un ennemi, le refus de confronter les changements climatiques par des transformations de nos économies qui réduiraient nos émissions à l’échelle planétaire à un niveau nous donnant une chance sur deux (seulement) d’éviter la cuisson. La guerre était enclenchée par les résultats obtenus, des orientations dans les pays du monde entier qui nous dirigent vers une hausse de la température du globe de l’ordre de 3°C, soit la cuisson.

Après les efforts déployés, il n’y a aucun fondement pour l’optimisme et l’espoir dans la guerre enclenchée. Cela ne nous empêche pas d’intervenir, de chercher à nous armer pour une guerre, à mobiliser les intervenants pour une guerre. Cela exige pourtant un changement radical de tactique par rapport aux interventions précédant la déclaration de guerre, mais il n’en est strictement rien dans les propos des combattants revenant de Paris. « Il faut continuer à travailler fort, avec plus d’ardeur » est à peu près ce que l’on entend.

C’était à peu près cela qui marquait un autre atelier à Washington, dont le thème était «Après Paris». Les participants, des professeurs au Global Development and Environment Institute de Tufts University à Boston, soulignaient dans leurs présentations leur état de quasi dépression devant les défis définis par l’échec de Paris; la dernière terminait en insisant sur le besoin d’une révolution, clairement pas en préparation à Tufts, pas plus qu’à Gund.

Il est évident que le public n’est pas conscient de l’état de guerre dans lequel nous nous trouvons, pas plus que nos dirigeants. Pourtant, continuer avec le discours lénifiant d’optimisme et d’espoir nous rend un mauvais service à l’ensemble. En intervenant manu militari: on doit se battre pour la survie, sachant que la guerre pourra changer considérablement la vie que nous connaissons. Dans une guerre, si nous ne pensons pas avoir une chance de réussir, il est difficile de nous mobiliser pour le combat. Par contre, rien ne nous oblige – sauf le déni, dans de nombreuses circonstances – de nier la possibilité d’une certaine défaite, la reconnaissance que l’ennemi est peut-être assez fort pour faire des ravages. Penser autrement, agir autrement, nous expose à une confiance qui diminue fort probablement la vigueur de notre intervention.

Ce qui se passe actuellement

Le site de Gail Tverberg est sur la courte liste de sites d’intérêt que je mentionne. Tverberg était à la conférence de Washington, où sa présentation cherchait à utiliser les informations qui circulent pour dresser un portrait de la situation actuelle. Elle vient de publier un article où elle esquisse sa réflexion sur la situation, à partir de sa présentation. Cela n’est pas toujours explicite, mais Tverberg ne partage pas l’optimisme de trop des acteurs. Sans le dire constamment, ses textes fournissent les éléments d’une interprétation qui nous voit dans l’approche à l’effondrement projeté par Limits to Growth.

Un des participants de l’Institut Gund m’a fourni la réflexion suivante pour expliquer la difficulté de cerner les actions nécessaires:

Concerning crises, if I didn’t actively study ecological-economic problems and as a result was unaware that we are drawing down our capital stocks, I would be largely unaware that any problems exist. For me and most people I know intimately, life is great, local ecosystems appear healthy, violence is dropping precipitously (over the scale of centuries), human rights (gays, women, etc.) are improving, poor (at least in the US, and even to some extent in Brazil) people drive cars and have cell phones, etc. etc. Due to long ecological time lags, most people will remain largely unaware of ecological crisis until it is nearly irreversible.

Le « nearly » n’est pas nécessaire, et Tverberg termine son récent article avec certaines implications de la situation actuelle.

A major impediment to getting a rational discussion of the issues is the inability of a large share of the population to deal with what appears to be a potentially dire outcome. Textbook and journal editors recognize this issue, and gear their editorial guidelines accordingly. I was reminded of this again, when the question came up (again) of whether I would consider writing a book for a particular academic book publisher. The main thing I would need to do to make the book acceptable would be to find a way of sidestepping any unpleasant outcome–or, better yet, I should come up with a “happily ever after” ending.

On verra si je trouve un éditeur pour mon livre…

by

by

Le succès du documentaire « Demain » démontre que nous voulons continuer de nous illusionner. Contente de vous relire à nouveau. J’espère que vous trouverez un éditeur.

Mme Lavoie, l’avez-vous vu? Moi, non… c’est pourquoi je me rabats sur des articles pour m’en faire une idée.

À Radio-Canada, on cite Cyril Dion [co-réalisateur du film Demain, avec Mélanie Laurent – HM]:

« Il faut passer d’un modèle économique avec de très grandes structures, où le pouvoir est très concentré au sommet, à des milliers de petites structures, dit-il. Un peu comme dans la nature. C’est un enjeu écologique, économique et démocratique. Donner trop de pouvoir à une structure énorme, malheureusement, ça ne marche pas ».

Voilà qui me semble bien réfléchi et pas du tout illusoire.

Et encore:

« Quand les gens se font rabattre sans cesse le discours catastrophiste, ils ne savent pas quoi faire. Ils sombrent dans le déni, ils deviennent cyniques, ils se résignent. Et ça, c’est le début de la fin. Il faut offrir des solutions.»

Il a bien raison pour l’effet délétère de la prise de conscience de la gravité et de la fatalité des problèmes globaux de notre ère. Il faut cependant juger de la pertinence des solutions proposées dans leur film. Certaines sont probablement naives mais je devine la majorité raisonnables, bien qu’insuffisantes.

Mais surtout, surtout, je doute qu’ils promettent à leur auditeurs: faites ceci, faites cela et vous pourrez conserver vos 2 chars et votre écran 65″.

Évitons de dénigrer les efforts des autres lorsqu’ils ne correspondent pas à notre degré d’urgence.

Nous devons faire équipe. Parlant d’équipe, quelqu’un est-il allé au festival Virage cet été au Saguenay (Sainte-Rose-du-Nord)? Ça me tentait mais ma conjointe était tiède. Dommage (il y avait entre autres une conférence « La décroissance comme Transition » avec Yves-Marie Abraham, prof aux HEC).

Et SVP, ne partons pas une autre thread, ah! les gens de la Transition qu’ils se bercent d’illusions. Transition peut aussi dire effondrement.

Je ne comprends pas votre critique du commentaire de Thérèse Lavoie. Elle insiste sur l’illusion qu’offre Demain, et vous semblez bien d’accord que le film ne met pas en évidence l’immensité du défi – mon avis aussi. Je suis allé voir Demain avec mon épouse, sans savoir à quoi m’attendre. Elle était très contente d’entendre et de voir le message d’espoir, tannée comme elle est de mon positionnement (dont j’essaie de limiter au maximum le discours là-dessus au sein de notre ménage!). Je n’ai rien dit à elle concernant le film, et je n’ai pas répondu à Thérèse Lavoie.

Je débute mon livre (en cours de rédaction) en reconnaissant à Yves-Marie Abraham sa compréhension bien plus rapide que moi des enjeux, en ajoutant une réflexion sur un atelier à la conférence des économistes écologiques et biophysiques à Washington en juin. Un ensemble de participants s’y montraient lors d’un panel incapables d’identifier le « virage » et le changement stratégique nécessaires pour que leurs/nos interventions soient au niveau des défis.

Un objectif du livre en cours de rédaction: encourager les groupes de la société civile (environnementaux et sociaux) à réviser leurs discours et former équipe pour livrer le message que la « transition » doit passer par la décroissance, si nous voulons être chanceux dans la recherche d’une transition. Et là aussi, je ne vous comprends pas: je ne connais personne qui accepterait l’idée de transition comme synonyme d’effondrement, même si plusieurs des propositions qui circulent – et qui se trouvent dans le film – comportent un changement radical de nos vies, et non une «transition paisible».

La conférence à Sainte-Rose est présente en ligne – http://www.viragefest.com/conferences-et-ateliers – mais rien ne fonctionne dans l’effort de télécharger les conférences.

Comme vous dites il faut « encourager les groupes de la société civile […] à former équipe ». Tout est dans la façon. Il y a une différence entre:

A- « Les gens qui appécient ce film vivent dans l’illusion »

et

B- « Ce film n’insiste pas assez sur l’immensité des défis à relever. »

Il faut former équipe, ramer dans le même sens et des auditeurs qui auraient apprécié le film et qui viendraient ici seraient rebutés par la formulation A.

Concernant le terme transition, je lui donne le sens mathématique de variation (Delta y). Cette variation peut se faire rapidement ou lentement. Donc un effondrement ou une révolution est essentiellement une transition très rapide. Déformation d’ingénieur.

Concernant le caractère paisible que vous attibuez à la transition, c’est une erreur de percevoir le mouvement de transition comme composé de gens qui ne réalisent pas l’immensité des défis (et ignorent l’impossibilité des nombreuses solutions proposées). J’illustre mon propos avec cette réponse de Paul Kingsnorth (a recovering environmentalist lui-aussi) lors d’une entrevue:

Q: Over the years, I know with the Dark Mountain camps and some of the writing, there’s been overlaps and links between the Dark Mountain movement and Transition or people involved in Transition. How have you observed or thought about the relationship there? What’s in common and what’s distinct between them, do you think?

PK: I’ve noticed a lot of Transition people involved in Dark Mountain, a lot of them kind of at the heart of the project actually. I think what the projects have in common is that they are both open to the reality that I’ve just been talking about, of this future in which things are going to change whether we like it or not. This path that our culture is on at the moment isn’t going to continue, and a different future needs to be prepared for in different ways.

There are obviously differences as well. Transition seems to be a much more practical engagement with the on-the-ground stuff. Dark Mountain is really an artistic project, it’s a writers’ and a creators’ project I suppose in the broader sense of the word. We produce books and we produce art and we hold events which feature music and all sorts of creative responses, and we’re talking about trying to reimagine the stories that we’ve told ourselves on a creative level. So there’s an obvious difference there.

The similarity between them is that they’re both responses that seek to, I think, have a realistic assessment of what’s possible and what isn’t, and often in the mainstream green movement I don’t see enough honest assessment of what isn’t possible. People don’t like to talk about that. I think at this stage, we need to be able to put our hands up and say well here are the things we can’t do, how do we live with that. I think as a culture, we’re very bad at doing that.

http://www.resilience.org/stories/2014-03-07/paul-kingsnorth-on-living-with-climate-change

Cordialement,

Dans le livre, je cherche à critiquer de façon constructive de nombreuses interventions des groupes de la société civile, ainsi que d’autres d’universitaires. Ils adhèrent presque tous à l’idéologie de l’économie verte et manifestent ainsi et à mon analyse le déni. Mon espoir est de convaincre certains de la nécessité de changer de discours et d’orientation, mais – déformation de philosophe et critique de textes – je dois bien m’attendre à ce que les critiques brusquent souvent les groupes et les gens ciblés. Kingsnorth remarque la même tendance, distinguant les gens du mouvement de transition et le «mainstream green movement».

Disons que je ne serais pas en train d’écrire le livre – ou de maintenir mon blogue (par après) – si je ne pensais pas que des interventions puissent valoir la peine. Le livre comportera des propositions pour la transition, conçue comme une façon de préparer l’effondrement qui, sans préparation, nous laisserait dans la désintégration plus ou moins totale. Il y a nécessité de reconnaître une transformation radicale de notre société, ce qui n’est pas le sens de «transition» pour bon nombre, mais pas de problème avec les ingénieurs qui voient plus large!

Réflexion en marge du FSM 2016 tenu à Montréal.

Les sociétés « les plus développées » se sont hissées au haut de l’échelle et cherchent à s’y maintenir.

Or quand l’on tombe d’une échelle, la question ne consiste pas à se demander, s’il y a une transition dans la chute, mais à se préparer pour l’atterrissage… Dans ce sens, penser qu’en l’espace de moins de deux ou trois décennies, nous pourrons mettre fin à la gabegie du 1%, à la croissance sans fin que nécessite le capitalisme fondé sur le socle de vouloir « faire de l’argent avec de l’argent » et qui implique l’endettement pour se maintenir (sous forme de capital action ou d’obligations ou de prêts), à civiliser l’économie du crime qui prospère dans nombre de paradis fiscaux où se côtoient et se parasitent les banques et les mafias, c’est prendre nos rêves pour des réalités. Penser que le taux de rendement énergétique (EROI) qui a décru, passant d’un rapport de 100 pour 1 (par ex. les gisements de pétrole d’Arabie saoudite à 4 pour 1 (par ex. les sables bitumineux) permettra aux sociétés dites avancées de maintenir leur niveau de consommation énergétique tout en leur permettant d’investir dans le développement des énergies renouvelables, c’est voir l’avenir en rose bonbon. Alors autant le développement durable (bel oxymore), que l’économie verte ou circulaire ne sont que des chimères inatteignables, surtout dans des délais aussi courts que ceux qui sont requis pour éviter une bifurcation vers l’effondrement.

Alors c’est à l’atterrissage que nous devons nous préparer. Comment se fera-t-il? Fort probablement qu’il débutera par des ratés des marchés financiers où de nouvelles bulles viendront éclater (bulles sans doute liées à l’extractivisme surtout énergétique). Ces déboires viendront effacer non seulement le rendement, mais les actifs échoués (« stranded assets ») eux-mêmes dont dépendaient leur rentabilité, rendant encore plus difficile l’accès aux investissements ou aux emprunts, l’argent se faisant plus rare. Ce qui grippera rapidement l’économie réelle, les investissements manquants, l’offre se raréfiant, les emplois se perdant. C’est tout le système fondé sur la propriété privée qui s’en trouvera affecté, allant des valeurs mobilières aux titres de propriété immobilière ou foncière. La crise de confiance s’étendra à la valeur même des monnaies. Pendant ce temps, la crise environnementale se fera de plus en plus pressante: les changements climatiques s’exacerbant, les ressources naturelles se faisant de moins en moins abondantes..

Comment survivre à de tels déboires? Peut-être en créant des espaces où le bien commun l’emporte sur la propriété privée, où le partage prend le pas sur le chacun pour soi, où la coopération remplace la compétition. Car il faudra recréer les « communs ». Pour y arriver, nous devons planter dès maintenant les ferments pour une telle transformation en développant des lieux marqués soit par le coopératisme, soit par d’autres formes de solidarité, tout en espérant que ce soient ces germes qui puissent nourrir une mutation (dans le sens biologique d’une accommodation) survenant après l’effondrement.