Fermes impossibles? – 1

Publié par Harvey Mead le 31 Jan 2016 dans Blogue | 1 commentaire

Une réflexion sur les enjeux du développement rural sur la base de mes quelques expériences bien trop limitées. Une émission de Grands reportages souligne la complexité de la situation en Chine, où la volonté de maintenir la croissance économique à l’intérieur du pays se bute aux limites de celle-ci et se trouve en contradiction avec le maintien de la vie en milieu rural. Il y a un bref survol du livre de référence sur la culture du riz dans le monde permet de voir quelques pistes qui sont en évolution face aux pressions démographiques et la nécessité de continuer à nourrir le monde, et un résume d’un récent article sur le choix entre l’agriculture industrielle qu’il faut rejeter et l’importance de soutenir plutôt la production paysanne. Un deuxième article partira de cette réflexion pour regarder brièvement la situation au Québec.

Pour l’écologiste de longue date que j’étais, c’était un choc en 1998 et 1999 de voir pendant deux voyages à Madagascar, et plus tard, lors d’un autre voyage à Bali en 2008, les plaines inondables des rivières, et les rivières elles-mêmes, complètement transformées en rizières; ici et ailleurs dans les pays riches, nous nous battons pour essayer de maintenir l’intégrité de la biodiversité que représentent ces habitats, mais dans de nombreux pays, c’est clair que la vie des paysans dépend directement de ces transformations.

Pendant mes quatre voyages en Chine, j’étais impressionné par la diversité des paysages ruraux et des villages de paysans qui les occupaient; j’ai dû en visiter plus d’une vingtaine. Plusieurs des visites étaient dans des régions des minorités, probablement considérées comme plus pauvres que celles occupées par les Han, mais d’autres étaient carrément dans des régions de grande production et souvent près des grandes villes. En 2011, j’ai suivi d’est en ouest de multiples variantes de la culture du maïs (et de la pomme de terre) dans le nord du pays, en 2009, 2010 et 2015 des variantes de rizières et de culture de blé dans le centre et le sud. C’était frappant de voir du monde partout dans les champs et dans les rizières, en 2015 presque pour la première fois avec une petite machinerie en soutien au travail manuel.

Pendant mes quatre voyages en Chine, j’étais impressionné par la diversité des paysages ruraux et des villages de paysans qui les occupaient; j’ai dû en visiter plus d’une vingtaine. Plusieurs des visites étaient dans des régions des minorités, probablement considérées comme plus pauvres que celles occupées par les Han, mais d’autres étaient carrément dans des régions de grande production et souvent près des grandes villes. En 2011, j’ai suivi d’est en ouest de multiples variantes de la culture du maïs (et de la pomme de terre) dans le nord du pays, en 2009, 2010 et 2015 des variantes de rizières et de culture de blé dans le centre et le sud. C’était frappant de voir du monde partout dans les champs et dans les rizières, en 2015 presque pour la première fois avec une petite machinerie en soutien au travail manuel.

Impressions et perceptions à étoffer

Lors d’un colloque il y a plusieurs années organisé par Rodolphe De Koninck, professeur de l’Université de Montréal spécialisé dans les cultures de la Malaisie et de l’Indonésie (entre autres) pendant sa longue carrière (fils de mon patron de thèse au doctorat et que j’ai rencontré pour la première fois, en Californie, en 1960…), j’ai entendu que l’année d’un(e) riziculteur représentait environ 3000 heures de travail dans des conditions de subsistance (alors que c’est environ 2000 heures, le maximum chez nous dans les pays riches). C’était déconcertant puisque, à travers mes voyages et le portrait des paysans que j’esquissais au fur et à mesure, jumelé à mon effort de comprendre intellectuellement le défi contemporain de l’humanité face à de nombreuses contraintes, j’arrivais à l’idée que l’avenir de l’humanité ne résidera pas dans les villes, mais bien plutôt à la campagne, et cela pour les milliards de personnes que sont les paysans.

Pendant mon voyage en 2015, j’ai également eu l’occasion de chercher et de voir partout – c’en était un des objectifs – des indications des «villes fantômes», ces groupes d’édifices en hauteur neufs et en grand nombre qui ne sont tout simplement pas occupés et dont la construction était une partie importante de l’activité économique qui faisait la merveille du cas chinois pendant plus de 20 ans. En échangeant avec des chauffeurs de taxis locaux à de nombreuses occasions, je recevais la même réponse à ma question : les gens ne peuvent pas payer le prix de ces logements et c’est pour cela qu’ils restent inoccupés. En complément, j’avais vu – et j’avais lu – que de nombreux paysans, surtout en périphérie des grandes villes (il y en a beaucoup en Chine!) perdaient plutôt sans rémunération appropriée et tout simplement leurs lopins de terre, devant l’urbanisation galopante et des pratiques déloyaux des responsables municipaux qui en faisaient la promotion.

Une toute récente émission des Grands reportages de Radio-Canada, diffusé le 26 janvier, fournit des composantes du portrait.  La Chine est en train de mettre en œuvre China 2030, dont la partie ciblant la réaménagement de quelque 300 millions de Chinois ruraux dans les villes. Cela vise à libérer l’espace pour des parcs industriels en périphérie des grandes villes, là où les autorités souhaitent créer des emplois pour les paysans déplacés de leurs villages. L’émission prend le cas de Chongqing pour décortiquer la situation. Sur les 20 millions de paysans vivant en périphérie de la ville de 10 millions d’habitants, le plan prévoit d’ici 2030 en déménager la moitié dans de nouvelles tours à logement, en construction depuis 2011; j’y ai passé en 2010 et déjà la ville était impressionnante par le nombre de gratte-ciel. Les anciens paysans n’auront pas de loyer à payer pour leurs nouvelles résidences, mais devront chercher des revenus quelque part pour le reste des coûts de la vie. La Chine cherche à aménager dans cette seule ville, sur une période de seulement 15 ans, une population le quart de toute celle du Canada et à leur fournir des emplois. Pour le moment, la construction va bon train, mais les emplois, le développement économique recherché, tardent à se concrétiser. L’émission conclut avec une dernière phrase : « L’avenir de la Chine est en jeu », à laquelle on doit ajouter, cela selon les travaux de la Banque mondiale et le Gouvernement de la Chine dans le rêve de China 2030.

La Chine est en train de mettre en œuvre China 2030, dont la partie ciblant la réaménagement de quelque 300 millions de Chinois ruraux dans les villes. Cela vise à libérer l’espace pour des parcs industriels en périphérie des grandes villes, là où les autorités souhaitent créer des emplois pour les paysans déplacés de leurs villages. L’émission prend le cas de Chongqing pour décortiquer la situation. Sur les 20 millions de paysans vivant en périphérie de la ville de 10 millions d’habitants, le plan prévoit d’ici 2030 en déménager la moitié dans de nouvelles tours à logement, en construction depuis 2011; j’y ai passé en 2010 et déjà la ville était impressionnante par le nombre de gratte-ciel. Les anciens paysans n’auront pas de loyer à payer pour leurs nouvelles résidences, mais devront chercher des revenus quelque part pour le reste des coûts de la vie. La Chine cherche à aménager dans cette seule ville, sur une période de seulement 15 ans, une population le quart de toute celle du Canada et à leur fournir des emplois. Pour le moment, la construction va bon train, mais les emplois, le développement économique recherché, tardent à se concrétiser. L’émission conclut avec une dernière phrase : « L’avenir de la Chine est en jeu », à laquelle on doit ajouter, cela selon les travaux de la Banque mondiale et le Gouvernement de la Chine dans le rêve de China 2030.

L’avenir de la Chine – de l’Asie – : rural ou urbain?

J’ai contacté De Koninck pour avoir quelques pistes pour m’aider à mieux comprendre la situation dans les milieux ruraux. Sa réponse : je dois faire la lecture de la référence bien connue des chercheurs : Le riz : Enjeux écologiques et économiques, par Guy Trébuil et Mahabub Hossain (Belin, 2004). C’était le grand temps que je sorte de ma bibliothèque d’impressions et de perceptions – l’objectif de mes voyages qui pouvaient difficilement s’appeler des missions – pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe – l’objectif de mes lectures et de mon blogue. Je me permettais de penser que je n’avais pas besoin de tout suivre dans cette présentation académique d’un ensemble d’enjeux centrés sur l’Asie pour en saisir les grandes lignes et alimenter ma réflexion.

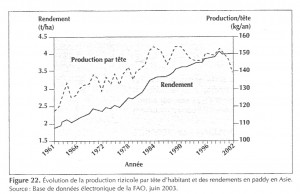

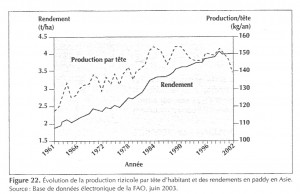

Les auteurs du livre se montrent très sensibles à l’ensemble des préoccupations des écologistes tout comme à celles des intervenants en économie sociale. Le portrait des petits producteurs est recherché et esquissé partout, cela en fonction d’un survol de la contribution de la révolution verte (centrée sur la culture du riz) et de l’analyse des défis qui marquent la période après cette révolution, dont la fin est située à environ 1985. Le constat global : pendant quelque trois décennies, la révolution verte a permis de fournir cet aliment de base à la moitié de la population humaine, même face à une croissance démographique importante (entre 1967 et 1985, passant de 1,9 à 3,5 milliards d’habitants), mais pour conclure que «le poids de la croissance démographique reste écrasant dans toute analyse de l’évolution de la demande en riz» pour l’avenir.

Le chapitre 4, «Problématiques actuelles» (125-158), comporte deux sections, l’une sur les problématiques en riziculture irriguée, l’autre sur les écosystèmes rizicoles non irrigués (inondés, pluviaux, à submersion profonde et des zones côtières); les titres des sous-sections résument la situation post révolution verte :

«Moins de terres disponibles pour le riz irrigué» [parce qu’il se trouve normalement en zones densément occupées, souvent remontant à l’occupation coloniale pendant laquelle les digues etc. auraient été installées], «Moins de bras en rizières irriguée» [parce qu’il y a eu un exode vers les villes de la part des jeunes], «Moins d’eau pour irriguer» [parce qu’il y a des pressions de plus en plus importantes, entre autres venant de l’urbanisation et du développement industriel], «Consommer moins d’intrants d’origine industrielle».

Le texte fournit aussi des réponses à ma question concernant le travail des paysans dans les rizières, mettant les chiffres sur ce que j’avais vu en 2015, presque pour la première fois, la présence d’une machinerie dans les rizières. De manière frappante, il fournit une image du travail en cause sans le motoculteur : «La préparation d’un hectare de rizière en traction attelée avec l’aide du buffle d’eau nécessite de parcourir environ 100 kilomètres à pied derrière l’animal sur un sol boueux! Il est important de réduire la pénibilité du travail de préparation du sol et d’implantation de la culture» (153).

En réponse à cela, la moto-mécanisation intermédiaire (avec machines adaptées aux besoins locaux et louées) avance partout. Avec les motoculteurs, par exemple :

La durée des opérations de préparation du sol d’un hectare de rizière irriguée est passée de 16-20 jours en culture attelée traditionnelle avec le buffle d’eau (qui ne peut travailler que quelques heures par jour), à seulement 6-7 jours au moyen du motoculteur à roues cages, dont la durée de vie est généralement de 8 à 10 ans. (95)

Concernant d’autres machines :

Le développement des services contractuels au sein des villages permet à la vaste majorité des producteurs de riz d’accéder à cette moto-mécanisation sans devoir détenir les engins en propriété… Ces mécanismes ont joué un rôle important en faveur de la limitation des inégalités économiques entre exploitations agricoles… Les temps de travaux à la récolte ont ainsi pu être ramenés de 30 jours, avec fauchage à la faucille et battage manuel des gerbes, à seulement 4 jours par hectare grâce à l’utilisation de l’ubiquiste batteuse mobile à tambour et flux axial d’environ 10 cv. (96)

Et pour ainsi dire conclure le portrait, en se penchant sur l’histoire des petites machines, comme l’égraineuse : «Son utilisation peut abaisser de 50% les coûts de la récolte et du battage» (99). Il semble être une question de pouvoir remplacer le coût du travail, quand les salaires sont relativement élevés, par les petites machines, et cela rentre directement dans le portrait d’un monde de culture du riz où la présence des marchés pour d’autres produits agricoles est de plus en plus déterminante, de plus en plus présente, alors que seulement 6% de la production mondiale est commercialisée. Ceci est fonction souvent d’un monopole public sur le commerce extérieur, question un peu partout «d’amortir des crises sociales et alimentaires majeures» avec une «stratégie de sécurité alimentaire» (145-146). Le livre, publié en 2004, décrivait ainsi assez bien la situation en 2007-2008 où les prix ont monté, en même temps que la hausse du prix du pétrole…

Pour les auteurs, les progrès de la révolution verte ont atteint un sommet pendant les années 1990, en mettant un énorme accent sur les régions où le riz irrigué domine. La période après comporte de nouveaux défis, en raison de toutes sortes de contraintes qui se sont développées pendant la période de la révolution et qui sont résumées par les titres des sous-sections du chapitre 4 mentionnés plus haut. Aujourd’hui (en 2004), disaient-ils, la situation «est infiniment plus contraignante pour les producteurs, surtout ceux qui exploitent les écosystèmes rizicoles non irrigués, où les options pour la diversification des activités sont limitées» (227). Et même s’il faudra s’attaquer à la riziculture inondée, parce qu’il n’y a plus de potentiel d’expansion dans la riziculture irriguée (159, cette dernière comporte aussi ses défis:

Le défi auquel doivent faire face la recherche, les décideurs politiques et les producteurs de riz lors des deux prochaines décennies est de taille, selon les auteurs du livre : aider l’Asie à produire au moins 25% de riz en plus sur moins de terres, sans dégradation supplémentaire des ressources naturelles renouvelables, donc évidemment avec moins d’eau, moins de bras et moins d’intrants chimiques d’origine industrielle en riziculture irriguée. C’est une condition indispensable si nous voulons pouvoir satisfaire les besoins essentiels des petits producteurs ruraux comme ceux des consommateurs urbains, à commencer par les plus pauvres d’entre eux, au moyen de prix stables et se situant à un niveau ne limitant pas l’accès des franges défavorisées de la population à cette céréale essentielle. (227-228)

Nous sommes maintenant 10 ans – une décennie – plus tard, et le livre ne fournit donc pas la mise à jour…

Des tendances contraires et la réponse nécessaire

En contrepartie des impressions et des perceptions venant de mes voyages et des orientations de base du livre de référence sur la culture du riz, une rencontre à la Banque mondiale à Beijing en 2011 m’a mis sur la piste de China 2030 mentionné plus haut, fruit de travaux visant à sortir la Chine du «piège des pays de revenu moyen» – the middle income trap – et à planifier la déménagement d’environ 300 millions de paysans chinois – l’équivalent de toute la population des États-Unis – vers des villes.

Le projet de China 2030 de 2012, et sa mise en œuvre, dont le «projet pilote» à Chongqing est couvert par l’émission des Grands reportages, témoignent d’orientations qui vont dans le sens contraire des grandes préoccupations de Trébuil et Hossain, qui cherchent à identifier les pistes qui permettraient le maintien de la production vivrière par les populations rurales dans leurs milieux de vie, les milliers de villages occupés par ces paysans dans un grand nombre de pays producteurs de riz. Il y a lieu de croire pourtant que, pour l’agriculture et l’alimentation de l’énorme population humaine établie depuis seulement quelques décennies, l’avenir passera selon les autorités chinoises et d’autres par une agriculture industrielle faisant partie du modèle économique actuel qui – mon jugement bien faillible – semble être en passe de vivre pourtant ses derniers jours.

C’était assez intéressant de voir, dans ce contexte, la parution d’un court article de De Koninck dans les Nouveaux cahiers du socialisme: La décroissance pour la suite du monde (n.14, 2015). De Koninck va directement au but, avec un titre provocateur : «Une décroissance de la production agricole mondiale est-elle souhaitable?» (148-155) en répondant que «oui» mais dans une perspective où les projections sont transformées.

Dès le départ, il souligne qu’il y a près de 800 millions de personnes qui vivent en état de famine chronique et près de deux milliards qui ne mangent pas à  leur faim; en contrepartie, 1,9 milliard d’adultes font du surpoids et plus de 600 millions sont obèses. En ajoutant les quelque 2 milliards de personnes supplémentaires attendues d’ici environ 2050, on voit la situation qui mène aux cris de coeur de la FAO et d’autres instances pour une production accrue. Dans les traces de Trébeil et Hossain, De Koninck insiste plutôt sur l’importance de maintenir la production vivrière face aux assauts des multinationales de l’agroalimentaire, pour nous permettre de mieux nourrir les populations du monde tout en restreignant les impacts écologiques et sociaux inacceptables associés à la production industrielle. C’est une version chiffrée de la carte du monde transformée en fonction de l’empreinte écologique – la planète obèse – qui paraît de temps en temps sur mon blogue et dans mes présentations.

leur faim; en contrepartie, 1,9 milliard d’adultes font du surpoids et plus de 600 millions sont obèses. En ajoutant les quelque 2 milliards de personnes supplémentaires attendues d’ici environ 2050, on voit la situation qui mène aux cris de coeur de la FAO et d’autres instances pour une production accrue. Dans les traces de Trébeil et Hossain, De Koninck insiste plutôt sur l’importance de maintenir la production vivrière face aux assauts des multinationales de l’agroalimentaire, pour nous permettre de mieux nourrir les populations du monde tout en restreignant les impacts écologiques et sociaux inacceptables associés à la production industrielle. C’est une version chiffrée de la carte du monde transformée en fonction de l’empreinte écologique – la planète obèse – qui paraît de temps en temps sur mon blogue et dans mes présentations.

Le défi pour l’alimentation mondiale est donc de restreindre ces impacts qui vont de pair avec l’expansion territoriale de la production industrielle et de maintenir ou restaurer la production paysanne. De Koninck résume les «outils» utilisés par les oligopoles agroalimentaires dans les différentes sections de son article lapidaire :

la destruction de la biodiversité; la pratique de la monoculture; le recours massif aux intrants d’origine industrielle et aux sources d’énergie fossile; l’externalisation, c’est-à-dire la socialisation d’une forte proportion des coûts de production; la surproduction, la surconsommation alimentaire, le gaspillage et la publicité; l’accaparement des terres [qui pourrait se placer en premier lieu…]; la promotion de l’alimentation carnée, l’élevage et la destruction absurde de la forêt, notamment pour la culture tout aussi absurde des agrocarburants». (150)

De Koninck conclut en résumant ce qui s’impose :

Une chose est certaine : son expansion territoriale à l’échelle planétaire est à proscrire… C’est que cette expansion représente une fuite en avant et ne fait qu’exacerber les principaux maux auxquels contribue l’agriculture, ce qui comprend la destruction des écosystèmes et le gaspillage des ressources, la destruction de l’emploi et la croissance de l’alimentation insalubre.

On est dans une perspective qui sort des travaux scientifiques et professionnels, et des voyages d’observation, pour cibler les actions requises de la société civile et non seulement des producteurs. Plus d’une décennie après la publication de Le riz : Enjeux écologiques et économiques, les enjeux sont transformés en intervention à l’échelle politique, et non seulement par De Koninck…

by

by

Un virage agroécologique et pasto-sylvo-écosytémique doit être entrepris en agriculture, en foresterie et dans tout le secteur bioalimentaire. La charrue et la herse ont depuis 5 000 ans contribué au réchauffement climatique; le sol ne doit jamais plus être laissé à nu. De grands efforts de R&I doivent être consentis vers la carboculture (Carbon Farming). Tous les États doivent emboîter le pas de l’initiative ministérielle franco-britannique. http://4p1000.org

Une coalition dans ce sens devrait travailler à ce que le Québec et le Canada le fassent en vue de la COP22 de Marrakech (Maroc) en novembre 2016… Quelle serait la meilleure manière de nous y prendre? Certes en ralliant des leaders d’opinion tels que vous, Monsieur Mead.