Publié par Harvey Mead le 3 Sep 2013 dans Blogue | Aucun commentaire

J’ai rencontré un ami à l’exposition d’art contemporain Symposium à Baie-Saint-Paul récemment, et la conversation a tourné aux BPC. Lui a commencé sa carrière au ministère de l’Environnement avec le début des interventions en relation avec les matières dangereuses, et était intrigué de voir qu’il y en a encore dans les parages plus d’un quart de siècle plus tard. De mon coté, j’avais à peine suivi les reportages sur le dossier des BPC, qui me faisait penser à autre chose.

En fait, les médias continuent à faire leurs manchettes en couvrant les «événements environnementaux», et il n’en manque toujours pas.  On peut remonter au feu de BPC à Saint-Basile-le-Grand en 1988 , suivi du feu de vieux pneus dans le dépôtoir de Saint-Amable en 1990 , pour retrouver les dossiers contemporains et quotidiens : fuite de pétrole à Sept-Îles, préoccupations pour les fuites possibles de nouveaux (et anciens) pipelines, feux à Deepwater Horizon et à Lac-Mégantic en relation avec le pétrole de moins en moins « conventionnel », émissions fugitives de puits de forages pour le gaz de schiste, poussières émanant des mines d’Osisko à Malarctic et éventuellement du projet de mine d’apatite Arnaud à Sept-Îles.

On peut remonter au feu de BPC à Saint-Basile-le-Grand en 1988 , suivi du feu de vieux pneus dans le dépôtoir de Saint-Amable en 1990 , pour retrouver les dossiers contemporains et quotidiens : fuite de pétrole à Sept-Îles, préoccupations pour les fuites possibles de nouveaux (et anciens) pipelines, feux à Deepwater Horizon et à Lac-Mégantic en relation avec le pétrole de moins en moins « conventionnel », émissions fugitives de puits de forages pour le gaz de schiste, poussières émanant des mines d’Osisko à Malarctic et éventuellement du projet de mine d’apatite Arnaud à Sept-Îles.

Pendant longtemps, c’était une question de déchets dangereux, et le public était peu conscient de l’omniprésence de matières dangereuses vierges. Cette situation a probablement changé, mais ce même public serait sûrement surpris de connaître l’ampleur des matières vierges dangereuses, toxiques, combutibles, explosives dans leur environnement. Et en effet, le terme « environnement » dans le langage courant a souvent plus à faire avec les déchets qu’avec les matières vierges, plus à faire dans les milieux d’affaires avec les égouts et les dépôtoirs qu’avec les aqueducs et les sources de nos matières premières. Ces dernières sont plutôt question d’affaires, d’économie.

Les reportages sur la contamination pouvant être associée à la catastrophe de Lac-Mégantic, à de nouveaux (ou vieux) pipelines et à un feu possible dans l’entrepôt de la compagnie Reliance continuent, et en continu. Ce qui me frappe est la présence d’autant de reportages sur les problèmes «environnementaux» de la planète sans que nous ne fassions le lien avec les autres plus locaux. Les premiers (mais finalement les derniers aussi) sont assez souvent reliés à la question de notre consommation (des matières premières fournies par la planète). Pourtant, ce ne sont pas les mêmes journalistes qui couvrent les uns et les autres, et ça prend des éditorialistes pour des fois faire les liens.

Un éditorial de Jean-Robert Sansfaon dans Le Devoir du 3 septembre, «Environnement : Punir les responsables» illustre la sorte de lien qui se fait de temps en temps. Sansfaçon commence : « eut-on avoir confiance en une entreprise qui entrepose illégalement des BPC depuis quinze ans, en une société minière qui laisse tout derrière elle avant de fermer boutique ou en une compagnie ferroviaire qui transporte des produits explosifs sur des voies pourries ? Si la réponse est non, comment expliquer que tous les gouvernements aient réduit leurs contrôles au lieu de les resserrer au fil des ans ?»

L’éditorial est dans la lignée des interventions touchant les questions d’environnement depuis des décennies. Ce qui est un peu différent est que l’éditorialiste est économiste. Ce qui est surprenant est sa question, parce qu’il connaît la réponse : «le développement économique est primordial et les contrôles réglementaires, fiscaux et autres ne peuvent être acceptés s’ils ont des impacts économiques».

Un autre texte du Devoir de la même journée illustre très bien cette condition. L’article «Gaz de schiste: Les États-Unis entraînent d’autres États à leur suite» se trouve sous la rubrique « Économie » dans le journal. Il y est question de l’intérêt économique (indépendance énergétique) que d’aucuns associent aux nouvelles ressources de gaz et de pétrole de schiste, même si d’autres – les scientifiques – craignent des impacts environnementaux importants. L’article poursuit comme si rien n’était : «Dans ce contexte, l’exemple britannique est un cas d’école. Affirmant que le Royaume-Uni ferait une «grave erreur» s’il tournait le dos au gaz de schiste, le premier ministre, David Cameron, a officiellement engagé son pays dans cette nouvelle course à l’or noir début août. «En Europe, tout le monde va regarder ce qui va se passer au Royaume-Uni», pronostique Thierry Bros, analyste à la Société générale. «Ce pays a une longue histoire pétrolière et gazière, et il a également un poids au niveau de Bruxelles quant aux réglementations en matière de pétrole. De l’issue de son expérience dans l’exploration des gaz de schiste dépendra le basculement d’autres pays en Europe».

Dossier clos, ou presque, et réponse fournie à M. Sansfaçon.

Les sujets mentionnés dans ces commentaires fournissent pourtant matière à réflexion plus importante. Aujourd’hui, les préoccupations pour les matières dangereuses manquent vraiment de cible. Ce sont les choses banales de notre vie quotidienne qui menacent aujourd’hui notre existence même, sans que nous n’en apercevions presque pas. Par exemple, le gaz carbonique (CO2) est un gaz omniprésent et en énormes quantités dans l’atmosphère, comme l’oxygène. Toute la vie sur terre dépend de la présence de ces gaz, et ils ne sont d’aucune façon matière d’appréhension ou de préoccupation pour raison de dangerosité. Par contre, le gaz carbonique est le gaz dont nos émissions en surabondance (venant surtout de l’utilisation des combustibles fossiles) menacent l’avenir de notre civilization, étant une des principales sources de la déstabilisation du climat planétaire.

De leur coté, nous voyons les plastiques comment étant peut-être des nuisances qui se trouvent un peu partout, des fois là où nous ne les voulons pas. Ceci n’est néanmoins qu’une question de nuisance pour nos vies quotidiennes où les plastiques sont essentiels pour une multitude de produits d’usage courant. Néanmoins, le public a probablement de la difficulté à associer avec la vie quotidienne les reportages qui nous informent qu’il y a aujourd’hui des « continents » de plastique flottant dans tous les océans. À la limite, c’est un problème « environnemental » qu’il faudrait gérer avec une meilleure réglementation des déchets…

Finalement, notre préoccupation pour les matières dangereuses entrepôsées dans des sites mal entretenus ou transportées sur des voies ferrées en mauvais état est une préoccupation aujourd’hui dépassée. Ce n’est plus un moment que nous vivons où nous devrions nous préoccuper en priorité d’incidences possiblement néfastes pour notre environnement proche et penser que l’important est surtout de régler cela. Le monde entier est devenu un entrepôt pour les déchets tout à fait inoffensifs en eux-mêmes mais dont le cumul devient lui sujet de préoccupation, source de catastrophe à des échelles n’ayant rien à voir avec celles des feux ici et là, des déversements ici et là, des nuisances à la propreté ici et là.

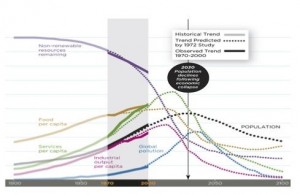

Vous connaissez mes propos : le développement économique des dernières décennies nous a rendu à une situation planétaire où l’humanité toute entière est en dépassement de la capacité de support de la planète. Elle a une empreinte écologique nécessitant déjà une planète et demi alors qu’il y a des milliards de pauvres qui veulent, avec raison, augmenter leur empreinte pour atteindre un niveau de vie acceptable. Et nous, dans les pays riches, avons une empreinte qui nécessiterait trois, quatre, voire cinq planètes pour nous soutenir, mais nous voulons continuer à « progresser ».

C’est du passé, et c’est le temps de nous préparer pour un nouveau paradigme de civilisation maintenant, aujourd’hui. J’écoutais la CBC en revenant de Charlevoix et je suis tombé sur une émission « Ideas in the Afternoon ». Le sujet était la fin de la croissance. Elle présentait des extraits d’une soirée de février dernier, à Calgary. Jeff Rubin, ancien économiste en chef de la banque CIBC (et auteur de The End of Growth, paru en 2012) et David Suzuki, animateur de l’émission de CBC «The Nature of Things» depuis des décennies, y allaient avec leur portrait de la situation cachée par les reportages de problèmes environnementaux au quotidien. Je vous en recommander l’écoute.

by

by  Lire la suite

Lire la suite