La fin de la croissance selon La Presse

Publié par Harvey Mead le 6 Fév 2015 dans Blogue | 3 commentaires

Alain Dubuc débute sa chronique «Dire non à la croissance?» du 2 février, sur le dossier que La Presse a présenté pendant les trois jours précédents et portant sur la fin (possible) de la croissance, en disant : «L’expérience du passé a montré que notre modèle économique, quand il arrive a une impasse, réussit à se redéfinir.» Bref, le travail était plutôt une perte de temps, même s’il avoue que réfléchir sur de tels sujets n’est pas inutile. Son jugement n’est presque pas surprenant, puisque le thème qu’il y identifie n’est pas celui de «l’impasse» constituée par l’apparente fin de la croissance. Le thème qu’il identifie est la décroissance, et voilà un motif pour des réticentes importantes: «Peut-on tourner le dos à la croissance économique, changer de modèle et imaginer un système qui repose surtout sur une décroissance voulue et planifiée?» Ce thème était celui couvert par Hélène Baril dans le premier volet de l’exercice, qui reprend celui, vieux de plus de vingt ans en France, de la «décroissance voulue et planifiée», qui traîne en Europe justement parce que l’idée d’aborder l’impasse par une approche éthique élimine d’emblée toute possibilité qu’elle soit prise au sérieux par les décideurs – et par les journalistes qui les couvrent, en trop grande partie.

La fin de la croissance?

Le volet couvert par Baril est de loin le plus sérieux des trois, fournissant de l’information sur différentes mesures du bien-être et citant Robert Kennedy dans son commentaire sur le PIB à l’effet qu’«il mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d’être vécue». Ce volet termine avec des listes disparates des bienfaits de la croissance – tout ce qui est bien dans la société – , et de ses dérives, dont on parle depuis des lustres : surconsommation, congestion routière (c’est-à-dire engouement personnel et économique pour l’automobile, parmi les moteurs de l’économie), pollution de l’air et de l’eau (des cibles du mouvement environnemental depuis des décennies). Résonnant curieusement dans la liste par ce qu’il touche à l’impasse, l’endettement : «Pour alimenter la croissance économique, le crédit s’est répandu et les ménages ont été encouragés à s’endetter pour s’acheter une maison, une voiture et des biens de consommation courante. Aujourd’hui, le taux d’endettement des ménages au Canada atteint plus de 160% de leurs revenus après impôt et paiements d’intérêts.»

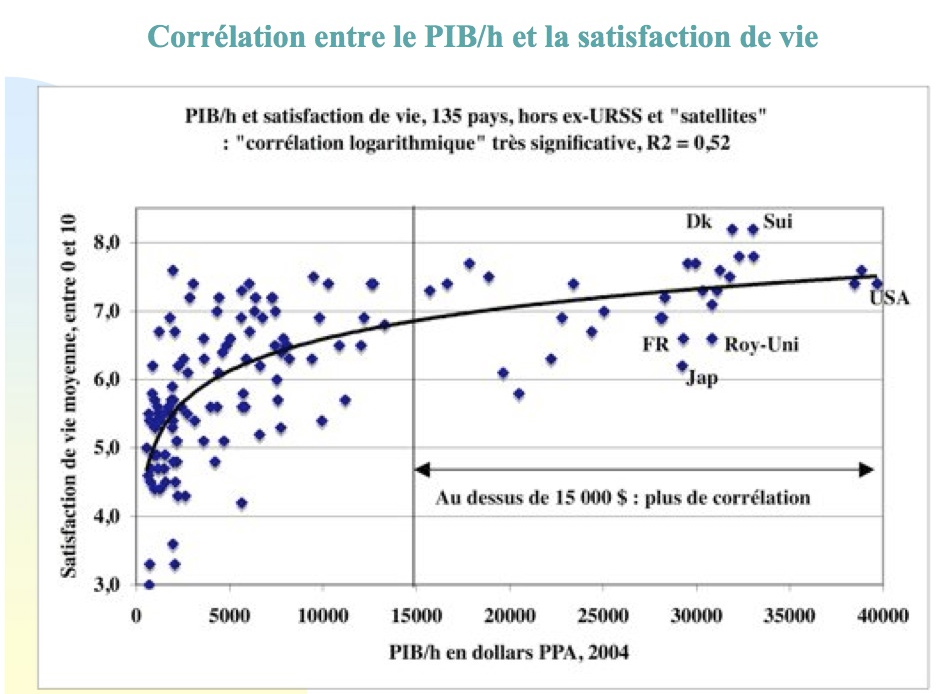

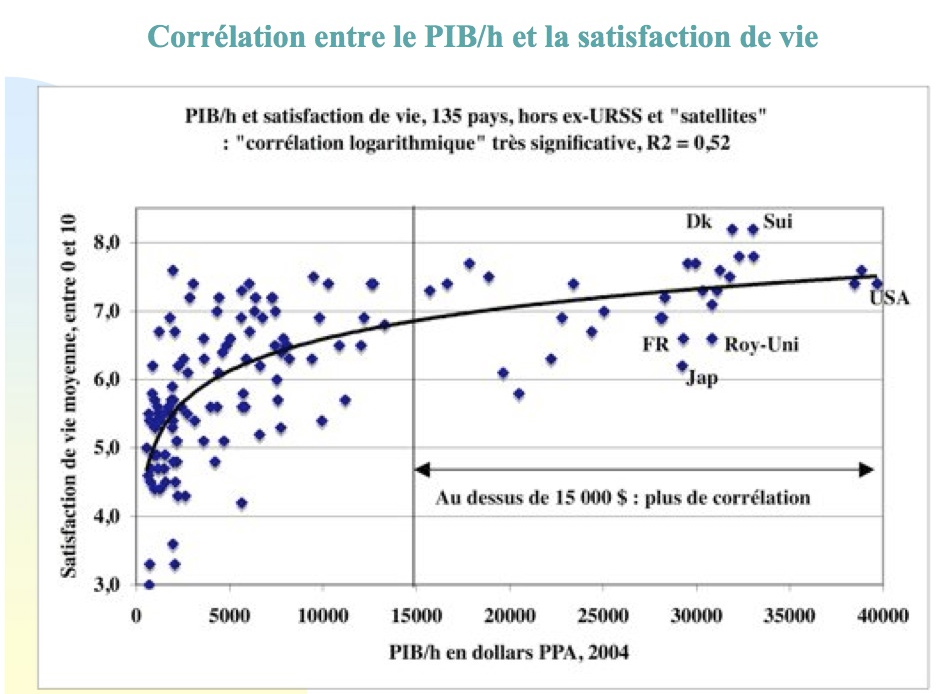

Même les entrevues permettent d’éviter les enjeux de fond, celle avec Yves-Marie Abraham fonçant sur le thème de la décroissance programmée et celle avec Éric Pineault terminant avec ce dernier insistant sur la nécessité de la croissance, porte ouverte pour Alain Dubuc, qui fonce dedans. L’entrevue avec Marcelin Joanis fournit un survol du dossier tel que vu par un économiste tout à fait traditionnel. Il souligne que le PIB ne constitue pas un bon indice des progrès dans les sociétés riches (cliquez sur le graphique pour ceci, comme pour un contexte plus global pour cet article), mais ne donne pas d’indications d’une impasse quelconque.

Les deux autres volets, par Sylvain Larocque et par Isabelle Massé, confirment pour le lecteur ce que Dubuc rend explicite dès le départ, que l’exercice ne mérite pas une réflexion profonde parce que, dois-je ajouter, il évite les véritables enjeux autour de l’impasse de la fin de la croissance, titre quand même – avec point d’interrogation – du premier volet. La lecture de l’ensemble laisse l’impression que c’est comme si La Presse ne suivait pas les questionnements à l’échelle mondiale sur la faiblesse de la croissance dans les économies développés, dans les économies émergentes, chez nous. Ce n’est même pas que question de faible croissance, c’est question de plus en plus de tendances baissières et la possibilité d’une réelle fin de la croissance. Ces phénomènes ne sont ni planifiés ni voulus, mais semblent presque dominer les préoccupations des responsables aux plus hauts niveaux.

Ces autres volets représentent finalement une distraction, dans le mode de cahiers spéciaux sur l’environnement, et traitent (i) de la simplicité volontaire, attirant justement quelques personnes mues par un esprit éthique (complément justement de la décroissance voulue et planifiée), (ii) du développement durable, reconnu par presque tous comme un échec (même s’il s’agit d’un terme qui définit maintenant des postes dans toutes les administrations, qui poursuivent l’échec, sans l’admettre, sans le voir, dans le déni, (iii) des approches «écologiquement correctes» qui circulent sans avancer beaucoup depuis peut-être trois décennies : recycler et composter (même si la production des déchets à traiter a plus que doublée pendant ce temps), prendre du transport en commun (même si la tendance est carrément dans le sens de l’automobile privée plutôt) et même (iv) de la vie dans des communes ou, du moins, dans un retour à la terre (alors que les populations rurales diminuent partout).

Décroissance, objectif véritable du mouvement environnemental

Ce qui est peut-être intéressant dans le dossier est sa façon de transformer ces objectifs (et d’autres) du mouvement environnemental en un plaidoyer pour la décroissance, soulignant ainsi l’absence de véritable prise sur les décideurs du mouvement lui-même. Dubuc inclut dans les premières lignes de sa chronique une mention : «Il est vrai que la croissance a un coût, des impacts environnementaux, et qu’elle mène à des abus, comme la surconsommation.» En effet, les objectifs du mouvement environnemental depuis ses débuts sont de faire reconnaître les coûts des externalités, de ces «impacts», et de proposer des alternatives de développement qui vont à l’encontre de celles des décideurs. Ceux-ci sont obnubilés par les indications d’un modèle qui exclut justement ces coûts et qui fonce en ciblant la croissance. Ce n’est que tout récemment que l’inclusion des coûts des externalités est reconnue comme essentielle, et encore, ceux qui prônent ceci ne réalisent pas l’ampleur des dégâts en cause et n’agiront vraisemblablement pas plus, une fois cela compris.

Dubuc ne revient pas sur ce point, terminant plutôt avec son propre plaidoyer : «plusieurs déterminants du bien-être exigent des dépenses importantes, qu’elles soient individuelles ou collectives : qualité de l’éducation, santé, justice sociale, sécurité, logement. Peut-on tourner le dos à la croissance tant que ces besoins n’auront pas été pleinement comblés ? Tant qu’il y aura du chômage, de la pauvreté, des besoins en santé et des clientèles négligées, comme les personnes âgées, il sera difficile de se passer de croissance. C’est encore plus vrai pour les économies émergentes où c’est la croissance qui permet d’assurer les besoins de base – manger, se loger, ne pas mourir en bas âge.»

Cela fait des décennies que nos sociétés cherchent à combler ces besoins, avec d’énormes dérapages dans l’ensemble, moins au sein des sociétés riches. Dubuc propose qu’il y aura écoute des mouvements environnemental et social après quelques autres décennies, quand le modèle, redéfini face à l’impasse non identifié, aura réglé les problèmes de l’humanité. Dans le premier volet du dossier de La Presse, cet ensemble de progrès est signalés comme étant des bienfaits de la croissance, sans aucune indication des liens à faire entre ces bienfaits et la croissance : augmentation de l’espérance de vie ; augmentation du niveau d’éducation ; émancipation des femmes ; liberté politique ; réduction des inégalités. Ouf !

Les indicateurs du bien vivre

Le plaidoyer de Dubuc pour le modèle actuel est jumelé au rejet d’une proposition clé de Yves-Marie Abraham, en entrevue pour ce même premier volet, à l’effet que le bien-être n’est pas correlé à la croissance économique au-delà d’un certain niveau du PIB; c’est le même propos tenu par Marcelin Joanis. Pour soutenir ce que le premier volet a laissé flou dans l’attribution de l’ensemble du progrès des sociétés riches à la croissance, Dubuc réfère au nouvel indice de l’OCDE, Vivre mieux, également mentionné dans le texte de Baril. Comme il constate, les pays riches (ceux ayant un PIB par habitant élevé) se trouvent sans exception en tête dans le classement de l’indice.

Les textes du dossier ne fournissent pas la source des propos de Abraham et Joanis rejetés par Dubuc (voir le graphique). L’économiste français Jean Gadrey intervient sur une base régulière, entre autres par son blogue, pour traiter de la question de la croissance. En 2010, il a publié un livre Adieu à la croissance qui avait comme sous-titre Bien vivre dans un monde solidaire. Il n’est pas un promoteur de la décroissance, mais un observateur fin de ce qui se passe. Le blogue de Gadrey du 25 mai 2011 porte sur le nouvel indice Vivre mieux. Il débute en notant : «Tout ce qui peut aider à se détourner de la focalisation sur le PIB et la croissance est bon à prendre. Enfin, pas vraiment tout… Mais ici, je prends, en dépit des fortes réserves qui suivent. Cela va faire débattre et c’est le plus important.» Par un effet que Gadrey trouverait pervers, Dubuc a recours à cet indice pour insister sur les bienfaits de la croissance.

Gadrey continue : «J’ai d’énormes réserves. Car une chose est de laisser les gens choisir leurs pondérations [ce qui est proposé sur le site de Vivre mieux], une autre est de sélectionner des variables supposées représenter le bien vivre sans expliciter la conception du bien vivre sous-jacente à ces choix.» Après avoir noté que l’indice est inspiré d’un modèle anglo-saxon qui finit par mettre les pays anglo-saxones en tête de classement, il poursuit, en explication : «tout est fait, à une ou deux exceptions près, pour évacuer la «santé sociale» et la qualité sociétale au bénéfice du bien-être personnel, déconnecté de son inscription sociale. Rien sur les indicateurs de pauvreté et d’inégalité, de couverture par l’assurance maladie ou par l’assurance chômage, d’inégalités entre les femmes et les hommes, d’emplois précaires et de petits boulots, etc. Si l’on avait introduit ne serait-ce que deux ou trois de ces variables dans l’indicateur, le classement des pays anglo-saxons aurait été déplorable, comme il l’est dans l’indicateur de pauvreté du PNUD.» Il s’agit en bonne partie de dérives du modèle économique, non mentionnées dans la liste fournie par Baril et complémentaires aux bienfaits attribués à ce modèle par Dubuc.

Gadrey conclut : «le classement des pays selon l’indicateur de l’OCDE (dans l’hypothèse où les 11 dimensions ont le même poids) est assez fortement corrélé au classement selon le PIB par habitant ;. … lorsqu’on se débrouille pour mettre dans un indicateur synthétique nombre de variables qui sont assez naturellement liées au PIB/h (la taille des habitations par occupant, l’existence de sanitaires, le revenu, le patrimoine financier), on augmente fortement la probabilité que l’indicateur synthétique (la «moyenne») soit corrélé au PIB/h.»

C’est finalement ce que Dubuc constate. Le graphique qui présente la situation identifiée par Abraham, placé au haut de cet article, est adapté par Gadrey du Happy Planet Index de la New Economics Foundation. J’ai utilisé le graphique dans la Conclusion de mon livre sur l’IPV, y voyant comme Abraham et Marcelin un indice qui ne promet pas d’ajouter éventuellement un élément portant sur la soutenabilité, mais qui inclut comme fondamental dès le départ des indices de soutenabilité et ceux mentionnés par Gadrey. Comme Gadrey le souligne, l’indice Vivre mieux est fait pour les pays riches de l’OCDE, à la suite de trois conférences tenues sous le thème «Beyond GDP» – «Au-delà du PIB») et s’il incluait des éléments déjà reconnus par les Nations Unies, les pays en tête de la liste se trouverait plutôt en bas.

La fin de la croissance est peut-être l’impasse à laquelle Dubuc réfère dans sa première phrase, mais il ne l’indique pas. L’insistance de Dubuc, à l’effet que nous ne pouvons pas penser abandonner la croissance tant que nous n’aurons pas réglé les besoins sociaux fondamentaux, constitue une fuite en avant… Peut-être que le journal laisse le suivi de ceci pour un autre moment plus sérieux. À suivre…

by

by

Harvey,

Le problème sous-jacent à l’idée de la décroissance est que le gros de l’empreinte écologique des pays développés est composé de deux composantes quasiment incompressibles : les infrastructures et la bouffe.

Cette vision réaliste n’a pas de traction chez les verts (qui ont la fâcheuse tendance d’être rouge sous leur peau) qui cherchent à blâmer le capitalisme et les riches pour tous les maux du monde.

Yvan,

Premièrement, il faut traduire «infrastructures» par «transports». Je suggère par la suite qu’il n’y a rien d’incompressible dans cela, sauf que les compressions vont nous arriver sans planification. C’est la différence entre la décroissance et la fin de la croissance.

Quant à la bouffe, encore une fois les compressions vont venir de façon non planifiée. D’une part, l’énorme dépendance de l’agriculture industrielle des combustibles fossiles est le talon d’Achille de tout le système. Lorsque nous comptabilisons un peu les kilomètres associés aux importations de la bouffe, je suggère que là aussi les compressions vont venir sans planification de notre part.

Il n’y a rien de mauvais dans la décroissance comme approche, sauf que les décideurs n’embarquent pas, voyant plus ou moins clairement la contradiction entre une telle façon de viser le développement et celle qui prône la croissance.

La littérature semble aussi pouvoir aider à imaginer un futur sans croissance : http://www.slate.fr/story/98769/romans-envisagent-vie-sans-croissance