En attendant l’échec de la COP21 à Paris en décembre

Publié par Harvey Mead le 26 Juin 2015 dans Blogue | 9 commentaires

Résumé: Les acteurs dans les différents secteurs touchés par les changements climatiques ne peuvent présumer d’un succès dans les efforts de négocier une entente pour la COP21 de décembre prochain. Le dilemme posé par les implications de cela comporte soit le rejet des travaux du GIÉC soit le constat de sérieux problèmes. Le cours d’été du CERIUM qui s’est déroulé cette semaine m’a fourni l’occasion de revenir sur mes critiques de l’économie verte comme piste de solution, en relevant les défis formulés par un des leaders du mouvement environnemental. En guise de réponse, je propose d’autres pistes, partant du constat de l’effondrement de nos structures sociétales, débutant fort possiblement pendant la prochaine décennie. Une première, inévitable de toute façon, est une réduction dramatique de la consommation d’énergie par les pays riches; une deuxième est la priorisation de la vie communautaire par rapport aux excès de consommation matérielle qui marque ces sociétés contemporaines une troisième est une intervention ciblant une révision en profondeur de nos modes de transport, transformant radicalement le rôle de l’automobile..

Je me suis attardé pendant plusieurs semaines l’été dernier aux défis inhérents dans l’effort de négocier une entente internationale contraignante face à la menace des changements climatiques. Je les ai esquissé dans trois articles: un premier portant sur les implications d’un budget carbone et le paroxysme de l’économie verte qui en découle; un deuxième soulignant une sorte de paralysie devant la quasi impossibilité de répondre aux constats du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIÉC) et son budget carbone; un troisième souligne l’impossibilité économique inhérente dans les défis, les autres ayant parlé des impossibilités technologiques et politiques.

Depuis ce temps, les médias suivent les nombreux pourparlers et rencontres et gardent ces défis dans l’actualité. Comme il a été le cas à plusieurs reprises au cours des décennies, tout ce brassement portant sur l’environnement – pour caser le dossier ainsi – donne l’impression qu’il y a du progrès sur ce front dans nos perspectives de développement. Lorsque l’on regarde l’ensemble de la situation, on est néanmoins obligé de constater que ce brassement n’arrive toujours pas pour autant à s’intègrer dans celui tournant en permanence autour du développement économique.

L’échéance est décembre 2015 et la 21e conférence des parties (la COP21) de l’accord de Kyoto qui aura lieu à Paris; le défi est de respecter la limite physique établie par le GIÉC en ce qui concerne la quantité de carbone que l’humanité peut se permettre d’émettre sans s’exposer à des risques inacceptables d’une hausse catastrophique de la température planétaire.

Mercer

Cette présence d’une limite dans notre gouverne du dossier environnemental représente une nouveauté et une contrainte inconnue antérieurement, alors que nous dépassions allègrement les limites de la capacité de la planète à nous soutenir. Cette fois-ci, il faut soit rejeter l’autorité du GIEC, la seule instance «environnementale» capable de nous orienter, soit se soumettre à des exigences qui dépassent à leur tour notre propre capacité à agir.

C’est ce dilemme – ce que j’appelait le bluff dans un jeu de poker – qui marque, finalement, la couverture médiatique des préparatifs en cours en parallèle à celle des défis économiques. Il n’y a pas de progrès pour ce qui est de la première, même si les acteurs maintiennent dans les discours l’objectif de reconnaître la limite. Ce dilemme confronte également les milieux de la finance. Un récent rapport Investing in a Time of Climate Change de la firme financière britannique Mercer aborde la question des investissements face aux contraintes associées aux changements climatiques, soulignant (p.7) qu’il ne faut pas présumer que la croissance à l’avenir sera associée à un secteur de l’énergie dominé par les combustibles fossiles, et que cela comportera à son tour des risques et des occasions d’affaires.

Le rapport formule quatre scénarios pouvant guider les décisions d’investissement : (i) Transformation, dans le contexte d’une hausse maximale de 2°C, ainsi que trois autres qui présument d’un dépassement de la limite formulée par le GIÉC, tout en débutant la section (p.35) par une référence à cette organisation : (ii) Coordination (sic), en présumant d’une hausse de 3°C, (iii) Fragmentation avec dommages limités et (iv) Fragmentation avec dommages importants, ces deux derniers présumant d’un contexte d’une hausse de peut-être 4°C. On serait porté à croire que seul le premier scénario serait pris au sérieux par l’étude, et le rapport souligne en effet que, contrairement aux autres, ce scénario «n’a pas d’implications négatives sur le retour sur l’investissement pour la période modelisée 2015-2050 et serait mieux à même de protéger des retours sur le long terme au-delà de cette période» (p.7, voir aussi p.60).

Le rapport de Mercer suggère que le scénario le plus probable sera connu par les investisseurs après la COP21. L’échec de cette conférence ouvrira les perspectives pour les trois scénarios catastrophiques, et celles-ci sont donc prises au sérieux. Par exemple, une entente en décembre qui verrait la Chine maintenir son engagement «historique» de réductions à partir d’un pic de ses émissions en 2030 rendrait le scénario Coordination pertinente pour guider les investissements (p.38). Le rapport est une sorte de gageure à l’effet que la COP21 a une chance sur quatre de réussir, et le constat que l’humanité sera prise avec les catastrophes appréhendées par le GIEC fournissent le contexte pour les trois autres, en ce qui concerne les investissements (voir les figures 12-15 et 16 à 19).

Le rapport inclut un remerciement à un représentant du Carbon Tracker Initiative et un encadré (p.62) met en évidence les risques que des actifs soient échoués advenant la réussite de la COP21. L’ensemble du rapport suggère assez fortement que les secteurs du pétrole et du charbon comportent d’importants risques, peu importe le scénario.

Présentation au Cours d’été du CERIUM sur le dossier des changements climatiques

La publication de ce rapport fournit une perspective pour le cours d’été du CERIUM donné cette semaine et intitulé «Changements climatiques : Bouleversements et transitions dans l’économie politique». Le plan de cours décrit les perspectives ainsi :

La lutte aux changements climatiques entraîne des mutations profondes au sein de l’économie politique domestique et internationale. De nouvelles technologies bouleversent le secteur de l’énergie, pendant que d’immenses flux de capitaux alimentent l’essor de l’économie verte. Des innovations dans les politiques publiques, ainsi que de nouvelles normes internationales entravent la consommation de charbon et de pétrole. Les opinions publiques évoluent, et des mouvements citoyens de plus en plus importants s’opposent au développement des énergies fossiles. De puissants intérêts s’affrontent, à coups de lobbys et de campagnes de relations publiques, tandis que les États industrialisés, émergents et en voie de développement, tentent de négocier un nouveau traité climatique international à temps pour la Conférence de Paris de décembre 2015. Sur quoi reposent ces transformations ? Vers où mènent ces transitions? Qui en sort gagnant et perdant ?

Le cours s’est déroulé en présentant 11 panels sur 6 jours. La veille de ma participation, Karen Lockridge de Mercer participait à un panel sur la question des actifs échoués et a mis en évidence plus explicitement les enjeux associés à cette question.

J’étais invité à participer à un panel ayant comme thème «Vers une économie verte?», cela en fonction de mes interventions critiques des initiatives mettant de l’avant une telle orientation. En fait, en cherchant des références pour ma présentation, je constate que je n’ai jamais écrit spécifiquement sur la question de l’économie verte, même si c’est un élément de base de l’analyse de mon tout premier article sur ce blogue, sur l’échec du mouvement environnemental. Cet article débute ainsi :

Il était fascinant de voir les principales institutions internationales des pays riches se préparer pour Rio+20. La Banque mondiale (avec le gouvernement de la Chine) a sorti une programmation cherchant à permettre à ce pays émergent de rejoindre les pays riches en ciblant une économie verte. L’OCDE a publié ses «perspectives environnementales» pour 2050 dans un monde qui selon elle se dirige directement dans un mur, et bien avant cette date, à moins d’adopter une économie verte.

Ces institutions se montraient incapables de concevoir et de promouvoir un nouveau modèle pour relever les défis énormes devant nous, insistant sur le maintien du modèle économique actuel. Comme l’a souligné David Suzuki lors d’une entrevue à Rio+20 :

«L’économie verte va tout simplement permettre aux corporations d’apporter une correction […]. L’économie verte n’est qu’une question d’être plus efficace, de polluer moins, d’utiliser l’énergie de façon moins intensive, c’est encore un système bâti sur le besoin de continuer à prendre de l’expansion et de croître. La véritable économie devra revenir à un équilibre avec la biosphère qui nous soutient.»

J’y résumais entre autres une série de quatre articles que j’avais écrits pour Gaïa Presse en 2012. J’étais par ailleurs intervenu pour critiquer la plateforme des organismes environnementaux pendant la campagne électorale de cette même année; la moitié du document faisait la promotion d’une économie verte. Tout ceci fournissait nécessairement le cadre pour ma présentation au CERIUM.

Un des leaders dans le mouvement environnemental ainsi que dans la promotion de l’économie verte faisait partie de mon panel et j’ai pu profiter d’une intervention de celui-ci sur sa page Facebook pour esquisser une partie de ma présentation. S’adressant à moi et me donnant raison dans ma critique de la croissance et de l’idée d’une nouvelle révolution industrielle, il y proposait qu’il serait infiniment plus utile pour moi d’être proactif plutôt que de critiquer les groupes dans leur promotion de l’économie verte. Une telle intervention comporterait deux éléments, selon lui : 1) bâtir une critique du système économique actuel et proposer une alternative ; 2) nous expliquer comment nous allons, à court terme, organiser une révolution mondiale qui va faire tomber le système économique actuel et le remplacer par un autre.

Que faire à la place de la promotion de l’économie verte?

Tim Jackson[1] et Peter Victor[2], parmi d’autres, ont déjà fourni non seulement des critiques de l’économie fondée sur la croissance mais également des propositions élaborées d’alternatives. Mon interlocuteur a sûrement lu ces documents, et je suis donc un peu mystifié par ce qu’il doit bien considèrer comme leurs faiblesses. Ma propre réaction aux publications de l’OCDE, de la Banque mondiale et d’autres organisations internationales en préparation pour Rio+20 a été plus simple : ces interventions proposaient de faire ce que le mouvement environnemental a proposé pendant des années, sinon des décennies. J’avais fait partie du mouvement pendant tout ce temps, et je ne voyais rien dans les discours qui permettaient un quelconque optimisme, puisque les promoteurs de l’économie verte ne changeaient strictement rien dans le système de base, où la croissance économique, comme priorité, reléguait au second plan toute proposition comportant des coûts.

Les économistes qui soutiennent ce modèle n’acceptent tout simplement pas de tenir compte des externalités (voir de récents changements dans le discours, difficiles à réconcilier avec les actions, mais à suivre). Quiconque a lu quelques articles de ce blogue a probablement vu l’image de la planète obèse, représentant les déformations des territoires des pays en fonction de leur empreinte écologique, ce qui donne un grand groupe de pays pauvres qui disparaissent presque de la carte planétaire et les grands pays riches qui la dominent (voir ma présentation pour l’ensemble des images mentionnées ici). En dépit des énormes inégalités dont il est aujourd’hui souvent question, la carte – pour représenter l’empreinte en termes quantitatifs – présente une planète tere qui est «obèse», soit une fois et demi sa vraie superficie : l’humanité dépasse déjà la capacité de support de la planète, et n’importe quelle croissance, verte, brune, autre, qui cherche à s’attaquer ne serait-ce que au sort des milliards de pauvres, ne pourra qu’augmenter la taille de l’empreinte. Manger, se loger, se vêtir et, de façon générale, arriver à un niveau de vie minimalement acceptable ne sont pas virtuels, mais très exigeants en termes de ressources, et nous n’avons pas de marge de manoeuvre.

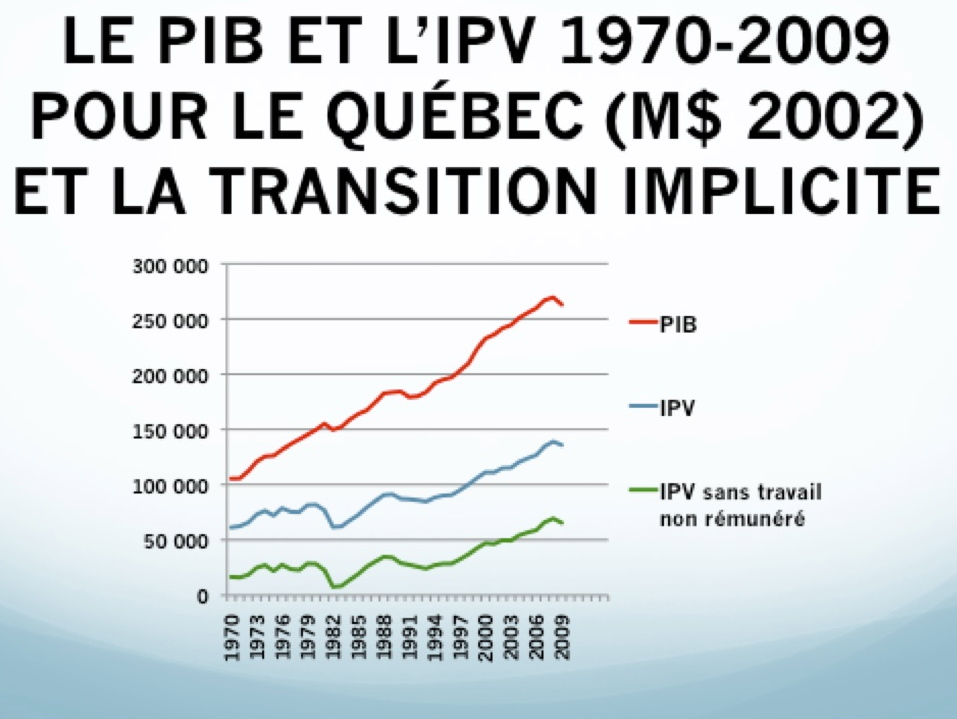

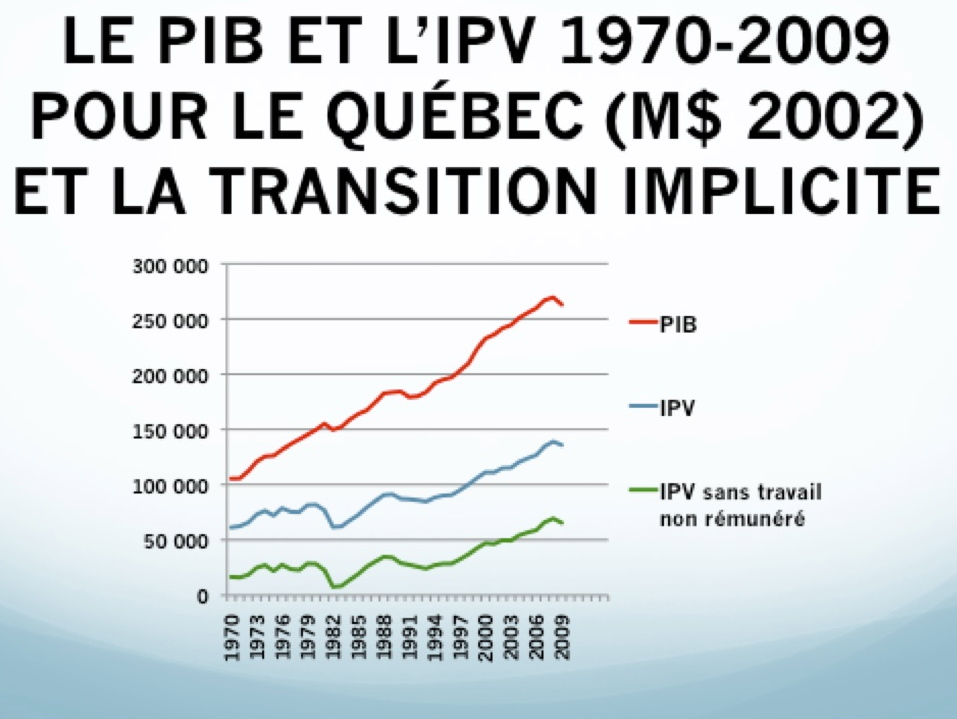

Vous avez également vu mes rappels des travaux pour calculer un Indice de progrès véritable (IPV) pour le Québec, où j’aboutis au constat que les coûts des externalités de notre développement représentent environ les trois quarts du PIB : notre véritable «progrès» en fonction de la croissance des dernières décennies est environ le quart de ce que clament les économistes sur toutes les tribunes.

Ce qui est fascinant ici, par rapport à mon interlocuteur, est que le calcul finit par fournir des pistes pour le modèle alternatif, presque par indirection (voir le graphique).  La composante de l’IPV la plus importante, après les dépenses personnelles du PIB qui en constituent sa base, est ce qu’il est convenu d’appeler le travail non rémunéré (TNR). En grande partie, il s’agit du travail ménager, mais également tout ce qui tourne autour de nos vies personnelles, familiales et communautaires, qui exige temps et effort mais qui n’est pas calculé en termes monétaires. Le TRN représente environ l’équivalent, en valeur monétaire, de ce qui reste de toute notre activité économique (mesurée par le PIB) après soustractions pour les externalités – et la valeur monétaire du TNR n’en est qu’une indication de sa valeur réelle.

La composante de l’IPV la plus importante, après les dépenses personnelles du PIB qui en constituent sa base, est ce qu’il est convenu d’appeler le travail non rémunéré (TNR). En grande partie, il s’agit du travail ménager, mais également tout ce qui tourne autour de nos vies personnelles, familiales et communautaires, qui exige temps et effort mais qui n’est pas calculé en termes monétaires. Le TRN représente environ l’équivalent, en valeur monétaire, de ce qui reste de toute notre activité économique (mesurée par le PIB) après soustractions pour les externalités – et la valeur monétaire du TNR n’en est qu’une indication de sa valeur réelle.

Le modèle de notre société à l’avenir semblerait fortement lié à une activité non rémunérée mais fondamentale et définissante de l’ensemble. Jackson et Victor proposent des alternatives au modèle économique qui aboutit à cette situation, et je ne vois pas pourquoi il me faut faire le travail pour élaborer une autre approche. Par contre, ma réponse à la deuxième question, Comment allons-nous, à court terme, organiser une révolution mondiale qui va faire tomber le système économique actuel et le remplacer par un autre?, comporte en même temps la proposition d’une alternative.

Quelques pistes pour un mouvement qui en serait un de décroissance

Ici aussi, le lecteur de ce blogue a déjà vu ce qui est en cause, soit les travaux du Club de Rome pour le livre Halte à la croissance de 1972 qui représentaient pendant des décennies une sorte de programme pour le mouvement environnemental; ceci devient manifeste les sujets des quelque 150-200 composantes de son modèle. Les groupes environnementaux suivent toujours ce programme, sans réaliser que le programme comportait sa propre fin, soit un effondrement du système économique et ensuite de l’ensemble des structures de la société, vers 2025. Non seulement ceci constitue-t-il dans les termes mêmes de mon interlocuteur la description de comment ce système va «tomber», mais il la présente pour le court terme… Les graphiques de 1972 le montraient clairement, et le principal auteur de l’étude, Dennis Meadows, le dit aujourd’hui explicitement : l’effondrement a de fortes chances de survenir dans les 10 prochaines années.

Mon interlocuteur se dit prêt à rejoindre «le mouvement» une fois qu’il aura les réponses à ses deux exigences. Je ne connais même pas le mouvement auquel il pourrait adhérer, mais les travaux faits par plusieurs suggèrent quand même quelques pistes que le mouvement environnemental pourrait lui-même mettre de l’avant. J’ai fait une petite esquisse personnelle d’une stratégie d’intervention possible pour la campagne de 2014. Je la complète en ciblant les questions énergétiques.

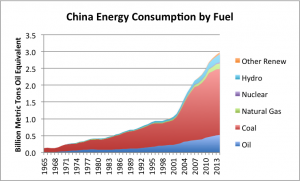

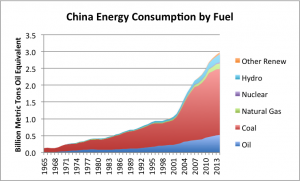

Partout, les promoteurs d’une économie verte à basse teneur en carbone (lire : dont les combutibles fossiles seraient largement absents) ciblent les énergies renouvelables comme l’espoir et le moteur de l’économie du futur. La mise en place de celles-ci est vue comme nous permettant de remplacer les combustibles fossiles que nous proposons d’éliminer de notre diète. En rejetant cette idée de remplacer l’énergie dont nous voulons nous libérer par d’autres, la piste principale que les groupes pourraient mieux définir, en l’insérant dans leurs programmes, serait plutôt la réduction radicale de notre consommation d’énergie. Cela fait partie du nécessaire processus de contraction/convergence dont je parle dans la conférence, en retournant aux propos du premier des trois articles de l’été mentionnés au début de cet article.

Nous voyons plus clairement aujourd’hui que les combustibles non conventionnels qui dominent le paysage aujourd’hui sont inacceptables. Ce que nous ne voyons pas aussi clairement est que (i) les «investissements massifs» proposés pour nous fournir des énergies renouvelables représentent des augmentations inévitables et plutôt massives aussi de notre empreinte écologique déjà beaucoup trop importante et (ii) ces énergies, pour la plupart, fournissent un retour sur l’investissement en énergie (ÉROI) beaucoup plus faible que ce que fournissait le pétrole dans son âge d’or, voire ce qu’il fournit aujourd’hui (et le charbon comporte un ÉROI encore meilleur et donc plus difficile à remplacer). Non seulement devrions-nous «remplacer» les combustibles fossiles éliminés, mais faire ceci nécessite deux, trois, quatre fois plus d’énergie brute – et pour le temps prévisible, souvent de l’énergie fossile – pour arriver à la même quantité d’énergie renouvelable nette que nous voulons maintenir dans notre diète.

Si les groupes embarquaient dans une telle entreprise prônant une réduction radicale de notre consommation, tout à fait complémentaire à leurs interventions cherchant à sortir le Québec du pétrole, nous serions en voie de définir ce que Brundtland identifiait déjà en 1987 comme le processus de contraction/convergence nécessaire pour équilibrer les niveaux de vie parmi les humains vivant sur la planète. Il n’y a aucune chance que les pays riches réussissent à s’entendre avec les pays pauvres à Paris pour augmenter le niveau de vie de ces derniers, en ciblant un accroissement majeur de leur accès à de l’énergie, en même temps que ces pays riches insistent pour maintenir, voire accroitre le leur. Voilà une deuxième piste pour les groupes.

Une troisième piste pourrait être axée sur le rôle de l’automobile dans la civilisation contemporaine, rôle qui va nécessairement changer de façon radicale de toute façon. En termes de consommation de ressources et de territoires, ce mode de transport individuel en place depuis près de 100 ans atteint son sommet actuellement, devant l’impossibilité pour l’ensemble de l’humanité d’y avoir recours – déjà, la Chine semble être en train de réviser sa stratégie mettant l’industrie de l’automobile au coeur de son développement, avec des restrictions radicales de sa présence à Beijing et à Shanghai, par exemple.

Échec de l’économie/croissance verte

L’échec de Paris marquera l’échec en même temps de l’idée d’une économie verte. Une économie qui se verra en train d’augmenter les émissions à un point tel qu’elles dépasseront le budget carbone n’est pas une économie verte, et si Paris échoue, il est évident que ce sera pour toujours, en ce qui concerne la croissance et sa compatibilité avec les limites de la terre.

Nous pouvons encore penser à une société où l’économie et le bien-être matériel auraient moins d’emprise sur la population, où une vie communautaire dominerait l’activité et où la population aurait un bien-être matériel suffisant pour ses besoins de base sans se trouver dans la frénésie de consommation qui marque les pays riches.[3] Nous pourrons peut-être même cibler cela pour l’ensemble de l’humanité.

[1] Tim Jackson, Prosperity Without Growth : Economics for a Finite Planet (Earthscan, 2009)

[2] Peter Victor, Managing Without Growth (Edward Elgar, 2009),

[3] Jonathan Durand Folco en a esquissé quelques éléments dans «Le potentiel de l’écosocialisme municipal» dans le numéro mars-avril 2015 de Relations. Il fournit une autre indication de l’importance pour le mouvement environnemental de renforcer ses liens avec les mouvements sociaux.

by

by

http://cleantechnica.com/2015/06/25/climate-change-impacts-collapse-civilization-2040-states-uk-govt-report/

C’est dommage d’avoir à la constater, mais la majeure partie du mouvement environnemental – du côté des grands groupes institutionnels, en tout cas – fait maintenant partie du problème plus que de la solution. L’adoption hâtive de «solutions» comme la voiture électrique, le photovoltaïque ou la biomasse forestière, et ce, avant que leurs impacts réels soient bien compris, retarde l’adoption de pratiques réellement durables (l’auto électrique, par exemple, justifie l’extension continue des banlieues) et entretient l’espoir naïf selon lequel la technologie va nous sauver, sans que nous ayons de choix difficiles à faire.

J’ai trouvé une étude, fort peu publicisée, qui montre que jusqu’ici, à l’échelle mondiale, le PV a dégagé plus que GES pour sa fabrication qu’il n’a permis d’en économiser par son utilisation. Plus près de nous, un organisme de conservation pourtant réputé a accepté un absurde plan de chauffage à la biomasse pour la cimenterie de Port Daniel qui ne tient pas compte du fait que le carbone libéré lors de la combustion du bois prend de 150 à 200 ans à être réabsorbé par la forêt. Comment qualifier de mesure «verte» une décision qui accélère la destruction de la forêt tout en mettant en circulation PLUS de GES à court terme?

Mais la plupart des écolos en sont tellement venus à considérer l’économie «verte» comme le coeur de leur mission qu’ils sont déstabilisés et entrent dans le déni dès qu’on leur montre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ils pensent en termes de «solutions» préfabriquées et pas en termes de résultats nets.

Tant que les écologistes institutionnels feront la promotion de la croissance et de technologies «salvatrices» et qu’ils éviteront la délicate question de la décroissance, ils feront à mon avis plus partie du problème que de la solution.

En effet, cela fait partie de mes propos dans l’article à l’effet que nous ne comprenons pas bien les véritables implications de la promotion des énergies renouvelables comme substitution possible des énergies fossiles que nous voulons éliminer.

Pour compléter peut-être votre commentaire: Charles A. S. Hall et Pedro A. Prieto ont fait une étude en fonction de données réelles pour l’énergie photovoltaïque installée en Espagne : Spain’s Photovoltaic Revolution : The Energy Return on Investment (Springer 2013). Ils avaient auparavant présenté un sommaire des résultats des travaux dans une présentation à l’Association for the Study of Peak Oil (ASPO) en 2011 et y fournissent les conclusions : l’ÉROI pour l’énergie photovoltaïque est entre 2 et 4, de la même importance que celle des sables bitumineux, et insuffisante pour soutenir la civilisation.

Peter Fairley ia fait des commentaires sur les implications de ces travaux en 2012

Oui, j’ai moi-même rendu compte des travaux de Hall et Prieto dans mon blogue:

Disons que ça m,a valu quelques commentaires consternés et que l’article a été peu cité. La plupart des écolos ont préféré oublier ces résultats qui ne corroborent pas le fantasme de l’économie verte.

Je constate d’ailleurs que la majeure partie de la documentation sur le PV que l’on trouve sur Internet provient des fabricants eux-mêmes pu de leurs agents de ventes. Il y a très peu d’évaluations indépendantes du rendement du PV en conditions réelles et la plupart semblent conclure à un EREOI bien inférieur à ce qui est annoncé par les fabricants.

Je vais peut-être utiliser mon congé de la Fête du Canada pour écrire un autre billet très négatif sur le PV, à partir d’une autre étude qui a reçu très, très peu de publicité. Stay tuned, comme on dit. 🙂

J’étais surpris par l’absence de liens pour l’ouvrage mentionné dans le premier commentaire, et j’avais oublié ce blogue de 2013, où tu cites les mêmes sources que moi. Hall circulait l’information, et le livre, lors d’un colloque sur l’économie écologique tenu à Burlington en juin 2013.

Philippe a bien pris son congé de ce 1er juillet pour écrire un article sur son blogue, «L’énergie photovoltaïque est elle vraiment durable?», et c’est bien intéressant. Par contre, tout en faisant référence à son article de 2013 sur l’ÉROI du PV, il n’y revient pas dans l’article d’aujourd’hui, où son analyse se fait en ayant recours à d’autres calculs. J’aimerais bien le voir faire la traduction en termes de retour sur l’investissement…

J’ai profité du congé et de la pluie pour rédiger un résumé d’une autre étude critique du PV, je viens de mettre cela en ligne ici:

L’énergie photovoltaïque est-elle vraiment durable?

Joseph Stigliz qui parle de croissance verte et de Paris, pour complémenter le sujet ici:

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/445009/le-defi-climatique-peut-renforcer-l-economie

J’aurais bien aimé savoir ce que Jean-François pense de cette intervention de Stiglitz, s’il est d’accord ou pas, et je l’invite à le faire. Je suis en train de terminer le prochain article pour ce blogue, portant sur le récent livre de Naomi Klein, où tout son discours insiste sur l’omniprésence de cette pensée économique qui rentre aujourd’hui dans l’illusion et la pensée magique. Pour faire court : Stiglitz élimine de son analyse le budget carbone et l’échéancier qui lui est associé. Celui-ci ne nous permet pas de voir la COP21 comme le début d’un processus dont les débuts remontent maintenant et déjà à plus de deux décennies. Comme Klein insiste, nous sommes dans la décennie zéro et Stiglitz – en dépit de son travail sur le PIB, entre autres – est presque figée dans les décennies qui viennent de passer.

Oui, sans problème, je pensais avoir commenté, mais j’ai seulement copié le lien.

Alors ce que je trouve intéressant dans ces propos, c’est que pour un économiste notoire, au moins il reconnait qu’il faut revoir la façon de quantifier ou regarder la croissance et il reconnait qu’il y a un problème, ce que malheureusement plusieurs nient encore. J’ai aussi apprécié sont point sur la nécessité de comptabiliser à la fois ce qui est produit et consommé, pour s’assurer de répartir les responsabilités.

Vrai que Stigliz ne sent peut-être pas l’urgence, ne fixe pas d’échéancier et ne veut pas changer le système mais s’y adapter, mais il reste que pour moi, c’est au moins positif qu’une certaine lucidité fasse place au déni. Son discours aurait peut-être été visionnaire dans le passé, mais il est probablement trop tard pour une telle approche aujourd’hui.