Publié par Harvey Mead le 28 Fév 2017 dans Blogue | 1 commentaire

La tournée Faut qu’on se parle et son livre bilan semblent vouloir amorcer de nouveaux échanges, un nouveau débat, de nouvelles orientations. L’initiative semble bien partie en insistant sur l’écoute, mais rien pour le moment ne suggère qu’elle va pouvoir dynamiser la société. Elle évite le piège des manifestes, mais doit se montrer capable d’élaborer un programme et une mobilisation conséquente.

Le titre laisse songeur, tellement il est clair que nous devrons renoncer à beaucoup de choses. En même temps, il cible la volonté de s’impliquer, de générer un mouvement social qui semblait exister au moment de la grève étudiante et du Jour de la terre de 2012 arc-en ciel, mais qui s’est effondré. Ne renonçons à rien, disent les auteurs, en s’appuyant sur les milliers de personnes rencontrées lors de la tournée, ne renonçons à à rien jusqu’à ce que les impossibilités nous forcent à nous raviser, dont-on comprendre.

La voiture électrique, un des mythes à déboulonner, selon Mousseau

Le lancement de la tournée était fondé sur la proposition de 10 questions et une trentaine de constats sur la situation actuelle. L’initiative était intéressante, une contre proposition à de nombreuses initiatives qui finalement ne donnent pas la parole aux gens mais la prennent pour rester dans le cercle restreint des idées derrière elles. C’était mon expérience de l’enseignement pendant des décennies : j’exigeais la lecture d’un texte et le «cours» que j’animais cherchait à trouver ce qu’il y avait de mieux dans le texte à travers les différentes interprétations qu’en faisaient mes étudiants.

Le livre bilan qui vient de sortir (Ne renonçons à rien, Lux 2017) ne cherche donc pas à fournir une vision d’ensemble et les pistes pour un véritable plan d’attaque. Plus que les trois-quarts du livre (7-146) portent sur un portrait des défis actuels. Esquissé, doit-on présumer, en tenant compte de ce que les auteurs ont entendu, je me trouve incapable d’y trouver un plan, seulement une série de réflexions décousues dont quelques portraits d’un avenir meilleur, dans la dernière section.

Le quart qui reste présente huit priorités qu’ils appellent des projets concrets mais qui restent beaucoup dans le général et très incomplet comme programme; elles ne figurent même pas dans la Table des matières. Les sous-titres des sections en fournissent les grandes lignes: nos écoles d’abord; une politique industrielle écologique; démocratiser la démocratie; un nouveau modèle culturel et médiatique; assumer notre diversité; réaliser la réconciliation avec les Premières Nations; améliorer la couverture publique et l’accès aux soins de santé; faciliter la vie des familles.

Mise en œuvre, démarrage…

L’initiative cherche à stimuler la participation des gens à la recherche de pistes de sortie de ce qu’ils voient comme une apathie généralisée. On doit s’attendre à une mobilisation pour les suites de la tournée. Cela viendrait au départ, pourrait-on croire, du Chantier de l’économie sociale (dont Jean-Martin Aussant est le directeur mais déjà trop occupé pour participer pleinement à la tournée, comme il l’indique dans le livre) et de la Fondation Suzuki (dont Karel Mayrand est le directeur et qui semble être plutôt mal parti avec un appui au REM de la Caisse de dépôt en se débarassant trop facilement des mises en garde du BAPE), les deux seuls représentants de réseaux dans le groupe.

Ce que l’on doit ajouter d’emblée et de façon prioritaire est la poursuite du travail dans les réseaux sociaux, autochtone, fémiministe, militant de tous genres tel que permettent de l’esquisser les engagements des signataires. Maïtée Labrecque-Saganash livre un ensemble d’éléments de son portrait, et de ses intentions, dans une entrevue pour le numéro de Châtelaine de mars 2017. On peut soupçonner que Gabriel Nadeau-Dubois organisera un autre réseau à la tâche au sein de Québec Solidaire; trois leaders de QS ont signé un texte dans Le Devoir pour un renouveau politique la semaine du lancement du livre, espérant un suivi de Faut qu’on se parle dans la forme d’une «vaste convergence des forces sociales progressistes et indépendantistes», un courant qui dépasserait les partis politiques – cela «en vue de 2018»…[1]

Pour le moment, la situation rappelle beaucoup trop celle de 2012, voire l’initiative derrière la création du réseau pour un Changement de logique économique en 2011, qui était mort-né, tellement ses initiateurs n’avaient pas le temps d’en assurer les suites. On peut toujours espérer[2], mais il reste que le projet est assez flou et doit bien prendre des orientations claires pour aller quelque part. Il est pour l’éducation, pour la santé, pour la démocratie, pour la culture et pour la vie familiale, objectifs qui ne soulèveront pas beaucoup d’objections même devant les quelques détails proposés, pas plus, probablement, que pour la volonté de nous réconcilier avec les Premières Nations, voire avec les immigrants.

Une politique industrielle écologique

Il est intéressant de voir le projet laisser presque en plan toute orientation explicite touchant les enjeux environnementaux, dont celui du climat qui figure parmi les premières préoccupations dans le document de départ; toute la dernière section «sectorielle» de la présentation (109-133) fournit une esquisse d’enjeux environnementaux, de l’agriculture et de l’énergie avec un titre qui reste dans le vague: «Tout ce que nous pouvons». Une espèce de précision qui s’y trouve dans le grand portrait du livre, à l’effet qu’une bonne orientation serait l’abandon de l’auto privée (128-132), est soutenue par une référence au travail de Renaud Gignac pour le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement de 2014. Ces réflexions ne trouvent pas de place facilement parmi les priorités telles que celles-ci sont énoncées.

On peut comprendre que la résolution des défis environnementaux réside dans les décisions prises en amont, au niveau de l’économie, voire de la société. Parmi les huit priorités retenues dans le bilan de la tournée se trouve l’adoption d’une « politique industrielle écologique ». Cette volonté reprend une thématique chère à l’IRÉC, qui y voyait une industrie verte centrée sur le monorail, et plus récemment, une industrie verte centrée sur les biocarburants et bioproduits qui serait au cœur d’une transition vers des systèmes de transport verts. Il n’en est rien, d’après la lecture de la courte section du livre (156-162) qui décrit cette priorité, mais voilà, cette section est beaucoup trop courte pour permettre au lecteur de trancher.

La section se limite à critiquer le libre-échange, à favoriser les entreprises collectives – dans les initiatives industrielles qui ne sont pas précisées – , opérer la transition écologique – terme utilisé à toutes les sauces actuellement, mais précisé aux pages 160-161 – , et à mettre un accent sur le développement économique régional. La réflexion des pages 128-132 y est oubliée, comme le travail de Gignac qui fournirait une approche au désinvestissement dans le pétrole qui ne dépendrait pas des décisions fédérales comme le texte suggère.

Le modèle économique à chercher

Finalement, on se rabat sur la première section du livre, «Des modèles qui prennent l’eau» (15-43), pour une critique assez directe et assez explicite du modèle économique qui occasionne, finalement, les déboires de notre civilisation actuelle. La réflexion de cette section, comme celles de l’ensemble du grand portrait constituant les trois quarts du livre, méritent attention même si elles ne sont pas retenues dans l’énoncé des priorités.

En particulier, c’est ici que l’on trouve un aperçu des orientations en matière économique pour les suites.

Ces liens de toute nature qui nous unissent à nous-mêmes et au monde, la capacité de déterminer comment être «Maîtres chez nous», disit-on jadis, voilà ce qu’engagent les modèles de développement économique… Ils concourent à rendre le monde habitable, à nous y faire une place, à nous permettre d’y vivre avec les autres. (17)

La référence à des modèles au pluriel est clairement pour permettre de chercher un bon par rapport au mauvais qui domine aujourd’hui.

L’économie est certes difficile à prévoir, mais ce n’est pas une séquence de cataclysmes: c’est une activité humaine à laquelle il est possible de réfléchir et que nous pouvons, aussi, transformer… Un modèle de développement économique, c’est un cadre en constante redéfinition, fluctuant, mais c’est aussi un système à réinventer constamment. (19)

Et les auteurs identifient le modèle actuel :

Le mot d’ordre est connu: remettre les clés de la cité au marché, renoncer à donner une direction à l’économie et concéder que développer, c’est être sans dessein. En ce sens, on ne nous propose plus de véritables modèles de développement, qui viseraient par exemple à valoriser l’humain plutôt que le capital, la finesse du travail plutôt que la croissance à tout prix, la capacité à répondre à nos besoins plutôt que l’accumlation privée de profit – bref, quand «développement» rime avec «progrès». (21)

Le texte aborde brièvement l’endettement (surtout personnel) et le libre échange international comme des tendances à contrer, ainsi que la propriété collective et l’ÉSS comme éléments du modèle à soutenir, alors qu’elles sont «confinées à la marge» actuellement (27).

La vision se concrétise, en soulignant les composantes de l’économie, même si l’on peut trouver curieux que l’accent à cet égard n’est pas plutôt sur celles-ci comme étant les bases de la société.

Il nous faut une économie plurielle, basée sur les trois grands piliers qui permettent de tendre vers une forme d’équilibre : le pilier de l’État, le pilier privé, et le pilier collectif. (28)

Pour conclure :

En matière économique, vous n’avez eu de cesse de nous ramener à une question: qui décide et au nom de quels principes? L’économie québécoise est imbriquée dans une économie mondialisée de laquelle il est très difficile de s’extraire… Il ne s’agit pas pour nous de rêver d’y échapper ou de les refuser en bloc. Il s’agit de rendre ces tensions fécondes là ou elles nous semblent trop souvent malsaines. (34)

Même si tout porte à croire que c’est le pilier collectif qui devrait recevoir la priorité, et qui semble la recevoir dans le livre, cette conclusion au portrait très critique du modèle économique capitaliste semble laisser la porte ouverte pour le pilier privé et l’objectif pour le pilier collectif de chercher des ouvertures dans le modèle capitaliste. Cela fait des décennies, voire des siècles que cette situation fournit les bases de domination pour le modèle capitaliste, souvent au dépens du pilier collectif. Les dérapages des dernières décennies semblent presque inscrits dans le programme, tellement le propos est flou et passe proche de l’abandon.

Le troisième secteur

Le langage du texte rappelle le travail de Henry Mintzberg, professeur de business et management à l’Université McGill, qui a récemment écrit un essai insistant pour une place plus importante pour la société civile mais retenant celle du secteur privé. Dans Rebalancing Society : Radical Renewal Beyond Left, Right, Center, il y livre un plaidoyer pour une meilleure reconnaissance du rôle de la société civile, qu’il appelle le secteur pluriel de la société et qu’il situe, comme Lietaer, dans un cadre où ce secteur fournit un complément aux deux autres.

En dépit du titre et de sa présentation dans le livre, le «renouveau radical» qu’il propose laisse continuer dans l’imaginaire le modèle économique capitaliste comme autre secteur de la société, une société d’équilibre entre ces deux secteurs et le troisième, celui des gouvernements. Le texte de Ne renonçons à rien met l’accent sur l’économie – nous proposerions de le mettre sur la société elle-même plutôt – comme plurielle, et centre sa réflexion sur ce secteur comme étant celui du collectif. Pour Mintzberg, il faut ramener le secteur privé à l’ordre pour laisser plus de place au secteur qu’il appelle «pluriel», et cela est la clé du travail.

Je propose plutôt que le travail – énorme – est de tout simplement présumer de la disparition de la dominance, voire de la présence du secteur capitaliste. Comme je l’indique dans mes articles sur l’échec du mouvement social et ailleurs, l’effondrement de l’économie tel que projeté par Halte fait en sorte que la recherche d’équilibre ne représente plus une voie de solution. Il faut que la société civile, ce que nous appelons l’économie sociale et solidaire, ce que Mintzberg appelle le secteur pluriel, ce que les auteurs appellent le secteur collectif, devienne le fondement de la future société – plutôt, pourrait-on dire, que de l’économie. Il faudra suivre l’évolution des choses, les suites du FQSP, pour voir s’il s’agit d’une initiative qui répondra aux attentes.

[1] Pour sa part, Françoise David a livré son bilan plutôt sobre à Josée Boileau pour Châtelaine.

[2] Reste que l’espoir ne mènera pas loin. Dans Le Devoir du 28 février, nous voyons deux interventions qui suggèrent le problème. Un collectif y manifeste son étonnement que la Politique énergétique ne comporte pas un sérieux volet transport et lance un appel pour un nouveau pacte social.

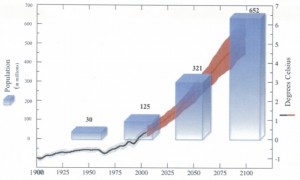

Normand Mousseau, pour sa part, constate que le Québec court à l’échec en matière de changement climatique, soulignant dans son nouveau livre Gagner la guerre du climat : Douze mythes à déboulonner. Lecture à suivre, mais il semblerait surpris de la force des mythes dans notre incapacité à aborder le défi et de la résistance du gouvernement à le relever, surprise surprenante pour le co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec dont le rapport a été déposé en 2014.

by

by  Lire la suite

Lire la suite