Publié par Harvey Mead le 29 Sep 2018 dans Blogue | 21 commentaires

Le récent éditorial de Jean-Robert Sansfaçon dans Le Devoir, «Québec Solidaire : l’avenir ou le passé?», est assez intéressant pour nous montrer jusqu’à quel point l’adhésion au modèle économique actuel rend une pensée renouvelée difficile. Sansfaçon a déjà montré comment cette adhésion met les enjeux environnementaux entre parenthèses par son éditorial de 2014, «L’improbable révolution», qui termine ainsi:

C’est pour cette raison que les experts du monde entier doivent maintenant unir leurs efforts pour aller au-delà des cris d’alarme en faisant la démonstration des avantages économiques et sociaux d’une première grande révolution industrielle pour ce millénaire.

Une bonne partie de mon livre est consacré à une critique de cette idée qui voit l’avenir dans la poursuite du développement économique à l’ancienne mais avec un sous-titre de vert.[1]

Gérer les émissions comporte un changement de société

Pourquoi les politiciens ne règlent pas le défi des changements climatiques: quelques indices qui ne représentent même pas les défis en cause

Le passé ou l’avenir?

Ce qu’ajoute Sansfaçon est que le programme de QS représente le passé… Il manque ainsi un des éléments fondamentaux de la campagne électorale, où les trois principaux partis inscrivent dans leurs programmes le modèle économique qui marque le passé et qui est au bord d’un effondrement et où seul QS aborde le défi d’esquisser un nouveau modèle tout en s’attaquant aux pires éléments du modèle actuel.

La critique de QS par Sansfaçon va jusqu’à soulever la question si le mouvement et le parti ne sont pas «une version soft du bon vieux communisme chinois»! En effet, comme il souligne, QS réduit l’importance du secteur privé, met un accent sur la «socialisation des activités économiques» et va jusqu’à penser à la nationalisation de certaines composantes du secteur économique lorsqu’il s’agit de viser le bien commun et des services pour tout le monde.

En réponse, Sansfaçon souligne qu’il faut maintenir les acteurs du secteur économique si le Québec veut «survivre dans le monde d’aujourd’hui». Voilà le véritable fond du débat de l’élection: le «monde d’aujourd’hui» est en crise, c’est le système économique avec – suivant Sansfaçon – ces grandes entreprises privées, ces leaders qui possèdent plusieurs résidences et, finalement, «les individus les plus entreprenants et les entreprises les plus dynamiques» qui en sont responsable en grande partie.

Et les enjeux environnementaux?

L’intervention de Sansfaçon a été suivie le lendemain par un texte de Louis-Gilles Francoeur, «Les enjeux occultés de la gestion environnementale», qui se plaignait, à l’instar d’un message reçu d’une amie ces derniers jours et de beaucoup de commentaires, à l’effet que l’environnement n’a pas sa place au gouvernement, dans le budget du gouvernement, dans la campagne électorale.

Il s’agit d’un type d’intervention qui se fait depuis des décennies, critiquant le faible budget du ministère de l’Environnement. Ce que Francoeur occulte, montrant lui aussi la difficulté, pour les gens intervenant dans le mouvement environnemental depuis longtemps, de voir qu’il faut constater l’échec et changer de modèle. Plus important, il faut reconnaître que le développement économique dans son sens traditionnel représente l’intervention environnementale la plus importante qui soit. Francoeur reconnaît la présence des pressions venant des milieux des affaires, mais les voit toujours comme freinant les avancées en matière environnementale plutôt comme identifiant le cœur même du problème.

Intéressante proposition à cet égard à travers les dérapages de la campagne, une intervention de Pierre-André Julien, «Le changement climatique et «les deux pieds sur le volant!»».

Parmi les autres partis, seul le Parti québécois avance une idée essentielle pour toute stratégie écologique, soit de confier le ministère de l’Environnement au premier ministre pour qu’enfin il empêche les ministères économiques comme l’Agriculture, les Affaires municipales ou les Finances de se quereller tout le temps, ralentissant ainsi toute véritable lutte contre ce réchauffement climatique, et ainsi faisant en sorte que les promesses en ce sens puissent se réaliser en leur donnant la priorité absolue.

En effet, les défis «environnementaux» ne sont pas environnementaux dans le sens traditionnel mais les défis d’une société et d’une civilisation qui les occasionnent, qui les mettent de l’avant, qui créent les crises avec ses propres «avancées». Nous ne sommes plus dans une époque où nous pouvons penser mitiger les impacts des interventions venant du secteur économique (et des fois social). Ce sont les interventions elles-mêmes qui sont en cause. Le Conseil exécutif, le ministère du Premier ministre, coordonne les activités de nos gouvernements, et ceux-ci, depuis des décennies, mettent la priorité, sans la moindre hésitation, sur le développement économique et la croissance. Le problème avec l’idée du PQ est qu’il n’y a pas de gouvernant de nous jours qui pense autrement.

Démolition d’une section de l’autoroute Dufferin-Montmorency en 2007

Top-down ou Bottom-up: la socialisation de l’économie ou la dominance de l’économie sur la société ?

Nous avons connu cette situation avec la création du poste de Commissaire au développement durable en 2006, comme élément clé de la Loi sur le développement durable. N’importe quel innocent qui lit la loi doit reconnaître que c’est l’ensemble du gouvernement, des ministères et des agences, qui sont interpellés par les objectifs de la loi. Pourtant, les tractations, probablement pas difficiles, ont rapidement transféré la gestion de la mise en œuvre de la loi au (pauvre) ministère de l’Environnement. Que celui-ci ait dix fois le budget souhaité par Francoeur ne changerait strictement rien au portrait: le Conseil exécutif va poursuivre le développement économique, l’environnement dans son sens traditionnel ne constituant qu’un irritant, comme les différents éditoriaux de Sansfaçon le démontrent de façon transparente.

Une autre approche aux défis se trouvent dans des échanges entre des gens dans le réseau de Stéphane Brousseau Enjeux énergie et environnement, tout récemment portant sur une publication de Nature Climate Change et cherchant à calculer le coût social (et environnemental) des émissions de GES et des changements climatiques qui en résultent. Encore une fois, cela fait des décennies que nous cherchons à faire ces calculs, avec plus ou moins de précision et avec plus ou moins de résultats. Comme pour le cas de Francoeur, le problème, occulté, est qu’il faut mettre dans la balance le coût de la disparition de notre système économique, son effondrement et la transformation radicale (et probablement pas pour le mieux en termes de bien-être pour la plupart des gens riches actuels) de la civilisation.

Brousseau indique le 26 septembre qu’il ne fait confiance à aucun des partis en campagne, mais il faudrait demander pourquoi QS ne répond pas à bon nombre de ses attentes: «il n’existe aucun parti pour lequel on puisse voter parce qu’ils sont tous penchés sur des idéologies et non sur la réalité». Un but de cette intervention de ma part est justement d’insister sur l’adhésion des trois principaux partis à l’idéologie du système économique actuel et la recherche de la croissance. L’intervention de Nature Climate Change, avec son calcul des coûts des impacts, s’insère directement dans le même système. Ce qui me frappe est l’absence ou presque d’une reconnaissance qu’il faut larguer le système, même si Brousseau souligne qu’il prône l’abandon de l’économie capitaliste. Le problème semble être qu’il n’est pas évident comment procéder.

QS

C’est là où QS me paraît chercher à relever le défi, même s’il y a de gros problèmes avec leur programme. Il reconnaît les revendications des mouvements sociaux et environnementaux depuis des décennies, page après page dans le programme, soulignant par le fait même que ces revendications n’ont pas été entendues. Probablement presque sans exception, ses initiatives ne répondront pas au critère de rentabilité défini par le système actuel, qui aboutit à des entreprises multinationales de plus en plus importantes. Et QS propose une nouvelle vision qui rend Sansfaçon tellement nerveux qu’il semble considérer QS comme communiste… On peut convenir que QS ne détiendra le pouvoir avec l’élection et que donc son programme – et sa plateforme – ne correspondent pas à la réalité à la Brousseau. Reste que le portrait esquissé paraît plus compatible avec ce qui s’en vient que ceux des autres partis qui veulent maintenir le modèle actuel; en fait, même QS semble le maintenir implicitement.

On peut se permettre de penser que la hausse de l’appui à QS dans les sondages suggère qu’il y a un nombre de personnes de plus en plus important qui veulent vraiment le changement, à l’instar des millions qui ont appuyé Bernie Sanders (et Trump, pour les mêmes raisons mais avec les mauvaises cibles). C’est ce que Sansfaçon appelle un retour au passé, lui et les autres partis faisant campagne dans l’élection étant incapable, comme les gens de l’establishment américain en 2016, de voir l’avenir comme fonction des crises du présent.[2]

Ce qui ne paraît pas dans la vision de QS, comme il est absent dans le programme de Bernie Sanders, est une reconnaissance que la non rentabilité comportera un changement radical dans le futur système économique et social et dans les conditions de vie et une diminution radicale de ce que nous avons pris l’habitude de considérer comme le bien-être matériel totalement fondé sur la surconsommation de ressources.

Le programme de QS parle justement du Québec sous le régime de QS comme une «société riche»… C’est peut-être ici que Sansfaçon a raison, presque sans le réaliser. QS semble accorder à l’idée d’une transition énergétique beaucoup trop de potentiel, suggérant (section1.2.4) comme beaucoup trop d’autres que cette transition va nous amener à un nouveau régime avec les mêmes services énergétiques où la renouvelable aura remplacé la fossile.

À cet égard, je suis intervenu dans le réseau de Brousseau avec le commentaire suivant:

Lorsque nous commençons à parler de ce qui est véritablement requis, les défis augmentent beaucoup – et notons bien que l’éditorial envoyé par Stéphane souligne que les engagements associés à l’Accord de Paris sont bien insuffisants, et ceux du gouvernement Trudeau encore plus, étant ceux du gouvernement Harper.

Je suggère que les gestes requis exigeraient l’abandon de notre modèle économique, et que c’est pour cela que les politiciens ne répondent pas, peu importe le coût des impacts de l’inaction. Le coût de l’action est tout simplement inimaginable.

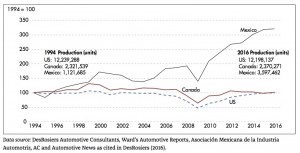

C’est ici où les adhérents à une transition énergétique sans faille et sans perturbations ne fournissent pas des réponses aux analyses qui suggèrent que la transition voulue et espérée n’est tout simplement pas plausible. Ici, je me réfère comme synthèse à

un bel essai récent par Philippe Gauthier qui résume ce que nous savons pas mal depuis assez longtemps.

Il n’y aura pas de transition et il faut que nous déployions nos efforts dans un tout autre sens, soulignant une transformation en profondeur de notre société/civilisation et – je crois inévitable – une réduction massive des ressources que nous pourrons consommer.

D’après ce que je vois, Québec Solidaire ne voit pas le défi en cause à travers toutes ses belles orientations, et je viens de lire Bernie Sanders, qui parle d’une « seamless transition » vers les énergies renouvelables. Le Québec pourra peut-être s’arranger avec le meilleur approvisionnement en énergie non fossile dans le monde entier, avec un apport -une réduction – de peut-être 50% de la consommation actuelle, ce qui serait quand même dramatique. Mais le Québec ne vit pas en isolation, et il n’y a pas beaucoup d’autres juridictions qui pourront même passer proche. Bref, c’est presque le chaos dans le modèle économique qui ira de pair avec l’incapacité de faire une transition sans faille…

MISE À JOUR le 1er octobre

Jean-François Nadeau a quitté l’orientation éditoriale de Sanfaçon avec une chronique intéressante ce matin dans Le Devoir. Il est plutôt difficile à comprendre comment l’équipe éditoriale a laissé passer l’éditorial de Sansfaçon…

[1] Ce ne sont surtout pas les «cris d’alarme» qui doivent nous guider, dit Sansfaçon, ayant souligné dans un autre éditorial que la présence d’anciennes militantes du mouvement environnemental au sein du Conseil des ministres faisait presque peur. Il contrastait cela avec un consultation menée par la CEÉQ, dont les responsables n’étaient pas un «quelconque groupe de militants environnementalistes».

Plus je prends du recul, plus je vois le poids du modèle économique tout au long de l’histoire du mouvement environnemental et de son échec. C’est dit seulement en passant, on dirait, mais le bout de phrase de Sansfaçon dans encore un autre éditorial de 2014, «Une politique dépassée» n’en révèle pas moins la lourdeur de la pensée.

Il eût été surprenant d’assister à des éclats de joie de la part des gens d’affaires en apprenant la nomination de trois anciens militants du mouvement écologiste à la tête de ministères aussi importants que ceux du Développement durable et des Richesses naturelles. Confier la responsabilité de l’avenir énergétique, des forêts, des mines et même d’Hydro-Québec à d’ex-dirigeants d’organisations comme le Parti vert et Eau Secours !, il y a de quoi rendre nerveux !

[2] En effet, Josée Blanchette y va de sa vision dans une chronique de fin de campagne «On veut (pas) que ça change: le procès du statu quo» qui souligne le phénomène d’importants segments des populations qui décrochent de l’establishment et de l’élite.

by

by  Lire la suite

Lire la suite