L’IPV : J’étais un peu trop tôt…

Publié par Harvey Mead le 6 Juil 2013 dans Blogue | Aucun commentaire

Le 14 juin dernier, à Baltimore, le gouverneur de l’État de Maryland a présidé un sommet auquel étaient convoqués des leaders dans le travail sur l’Indice de progrès véritable (Genuine Progress Indicator ou GPI, en anglais) venant de 20 États américains (contre 4 lors du sommet de 2012). Le Maryland est le premier État à utiliser formellement l’IPV, avec 26 indicateurs, en procédant par décision exécutive du gouverneur. Une présentation de la situation a été faite par du personnel du cabinet du gouverneur lors du sommet et un vidéo présente la façon dont l’État le calcule et l’utilise. Il est intéressant de constater que l’IPV pour le Maryland a été développé en collaboration avec l’Université de Maryland. Pas une coïncidence, des leaders parmi les économistes écologiques à l’origine de l’IPV, dont Herman Daly et Robert Costanza, ont passé par là aussi! Costanza et Steven Posner ont même publié un premier IPV pour le Maryland en 2011, avant que l’État n’embarque.

En mai 2012, l’État du Vermont est devenu le premier État à adopter une législation qui mandate le recours à l’IPV. Encore une fois, et tout aussi intéressant, le Gund Institute associé à l’Université de Vermont, à Burlington, réunit une masse critique de praticiens de l’IPV depuis près d’une décennie maintenant (et Costanza y était pour une bonne partie de cette période). En 2004, Costanza, Erickson et une équipe de l’Université ont publié un IPV pour l’État. Le Gund Institute est partenaire du gouvernement du Vermont pour le travail de mise en oeuvre. Il y a un reportage sur le processus par un des participants.

L’État de l’Oregon est actuellement en train de mettre en place le processus. La gouverneure de l’État d’Oregon participait au sommet. C’est l’organisation Demos http://www.demos.org/search/node/gpi qui a coordonné le sommet à Baltimore et qui va coordonner les suites.

J’étais donc un peu trop tôt avec mon idée de développer un Indice de progrès véritable pour le Québec, quand j’étais Commissaire en 2007-2008. Encouragé par ma sélection par le Vérificateur général alors que j’en avais parlé lors de mes entrevues, j’ai commencé par le calcul de l’empreinte écologique de la province. Pour obtenir la permission de le produire, j’ai pu montrer un travail déjà fait et en cours à travers le monde portant sur cet indicateur, incluant différents gouvernements nationaux – je n’entrais pas sur un terrain vierge. Le calcul de l’empreinte a nécessité neuf mois de travail avec une mine de données obtenues par ou pour l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Rejeté par le Premier ministre suivant un reflex spontané de sa part, et cela dès sa sortie en décembre 2007, celui-ci s’est rapidement ravisé lorsqu’il a été informé des fondements assez solides de cet indicateur. L’ISQ a par la suite décidé pourtant que cet indicateur, qui « indique » que le Québec connaît un train de vie plus de trois fois plus important que ce que la planète peut soutenir, n’était pas un indicateur de développement durable, et l’a mis au rancart.

Relever le défi de renouveler l’analyse (voire la vérification) des activités de la société, en l’occurrence celles de son gouvernement, par un indicateur qui corrige le PIB, s’est ainsi montré de taille. La réaction du Premier ministre donnait une idée, entre autres, de la réception que pouvait attendre la publication d’un IPV. Deux travaux, par des ONG canadiennes GPI Atlantic et Pembina Institute, n’avaient pas beaucoup de poids devant l’importance de maintenir la crédibilité des rapports du VGQ, alors qu’aucun gouvernement n’était encore dans le jeu. Le défi a pu être testé par une réunion d’un comité conseil d’économistes qui, pour la très grande partie, n’avaient même pas d’idée de ce que c’est que l’IPV. Le VG a réagi en réduisant l’ampleur de ce que je projettais, pour ensuite éliminer et l’IPV et moi-même de l’agenda du VGQ lorsqu’il a vu la proposition préliminaire que je lui faisais pour mon deuxième rapport. Il a proposé – c’est un peu mon héritage comme Commissaire… – que «le gouvernement doit rapidement mettre au point des indicateurs fournissant des réponses qui vont au-delà de celles tirées du PIB». Ce veux a été facilement oublié, dans la foulée de mandats exigeant le développement par l’ISQ et le gouvernement d’une suite d’indicateurs «de développement durable», mais seulement en négligeant la critique du PIB qui se trouve dans son rapport.

Mon travail sur l’IPV était donc devenu une contribution de la société civile, avec toutes les faiblesses que l’on doit lui reconnaître. Grandement aidé dans le traitement des données par Thomas Marin, qui terminait une maîtrise en économie – il a fini premier de classe – , il s’agissait pour moi de fournir un outil pour les débats nécessaires avec les économistes du ministère des Finances, du gouvernement, et finalement de l’ensemble de la société. Presque sans exception, nos économistes, importants conseillers des décideurs, insistent pour nous diriger vers le mur dans un manque de compréhension presque total des impacts de notre développement sur les écosystèmes, voire sur la société. Malheureusement, les économistes ne reconnaissent pas le travail publié, et la société civile poursuit avec une grande inertie ses démarches de longue date alors que, d’après mes convictions de catastrophiste, nous devons agir de façon urgente pour un virage absolument majeur dans nos modèles de pensée aussi bien que dans nos façons de faire.

Les deux indicateurs, l’empreinte et l’IPV, vont de pair et ensemble fournissent une vision globale que l’un ou l’autre, seul, manque. L’empreinte utilise les mêmes types de données que celles derrière le calcul du PIB, est axée sur la capacité de support des écosystèmes planétaires pour les activités humaines et reste synthétique par rapport aux données sectorielles. L’IPV permet de voir dans le détail ces activités humaines sectorielles, monétarisées pour permettre une compréhension en termes économiques. Comme ceux qui suivent ce blogue le savent, l’IPV va plus loin que le PIB en incorporant dans le calcul global de notre « progrès » l’ensemble des externalités associées à notre développement, la plupart celles environnementales et sociales qui dégradent la capacité de support, la plus importante la contribution positive du travail non rémunéré à notre vie collective en société. Le calcul de l’IPV est fondé sur la base « consommation » du PIB, et ne tient donc pas compte de la question des limites. c’est intéressant d’en lire la synthèse (ou le livre au complet) dans une telle perspective, et la Conclusion du livre insiste sur le point. L’empreinte introduit le portrait de ces limites, et nous oblige de corriger même les résultats de l’IPV pour en réduire le «véritable progrès» indiqué. La base de l’IPV, la partie «consommation» du PIB, devrait être réduite de probablement les deux tiers, pour tenir compte de notre dépassement de la capacité de support de la planète indiqué par l’empreinte.

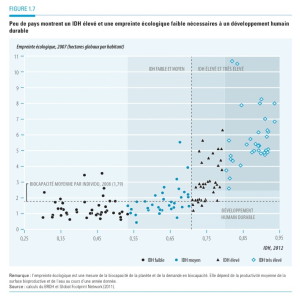

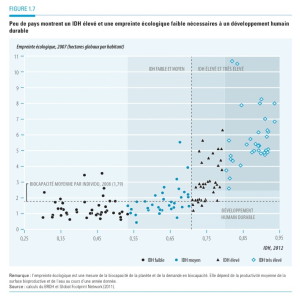

Dans un tel contexte, il est plus qu’intéressant de voir une sorte de bouillonnement à travers le monde pour le recours à ces deux indicateurs. Quant à l’IPV, il y a le mouvement dans une vingtaine d’États montré par le sommet à Baltimore. Quant à l’empreinte, le Programme des Nations Unies pour le développement intègre maintenant l’approche qui lie le développement humain à la capacité de support de la planète pour fournir un graphique saisissant produit par le Global Footprint Network – il n’y a presque pas un pays au monde qui réussit à atteindre un niveau de développement humain satisfaisant tout en respectant la capacité de support de la planète.  Je l’ai déjà utilisé, mais il provenait alors du travail des ONG qui font la promotion d’une reconnaissance de ces liens à l’échelle internationale En 2013, c’est le PNUD lui-même qui le fait.

Je l’ai déjà utilisé, mais il provenait alors du travail des ONG qui font la promotion d’une reconnaissance de ces liens à l’échelle internationale En 2013, c’est le PNUD lui-même qui le fait.

Le travail sur l’empreinte écologique pour l’ensemble des pays du monde se poursuit, et les indications sont que l’humanité a dépassé la capacité de support de la planète au début des années 1980. Tout récemment, Robert Costanza (encore lui) a publié, avec plusieurs collègues, une synthèse des travaux sur l’IPV pour 17 pays comprenant plus de la moitié de la population humaine. L’étude conclut que l’IPV par personne a atteint son sommet en 1978.

Bref : devant le constat de mon échec, il manque au Québec une institution de la société civile pour promouvoir l’importance de corriger notre recours au PIB, à l’instar des universités de Maryland et de Vermont et du Gund Institute. Il aurait été intéressant de pouvoir vérifier le travail du gouvernement ayant en main les outils que constituent l’empreinte écologique et l’IPV, mais une telle possibilité semble clairement éliminée des orientations du Vérificateur général du Québec. Reste pour l’État de suivre le modèle des États américains, devenant de plus en plus nombreux, et d’insérer directement dans ses propres processus décisionnels cette correction du recours au PIB comme guide qui est maintenant dépassé, en fait, dépassé depuis plus d’un quart de siècle…

by

by