Publié par Harvey Mead le 10 Mar 2017 dans Blogue | 13 commentaires

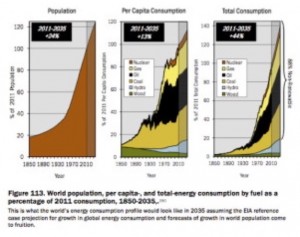

Il y a un mythe dominant qui ne figure pas dans le livre de Normand Mousseau commenté ici, mais qui en guide l’analyse et les propositions. J’en parle régulièrement dans mes articles du blogue, et je le présente ici en forme bien simplifiée: les décideurs de la planète, guidés par les économistes, restent convaincus qu’il est possible, voire essentiel, de continuer dans la lignée de la croissance économique qui caractérise les sociétés riches depuis des décennies. Cette conviction fait face à des constats difficiles à éviter: l’humanité se divise en un petit nombre (relativement parlant) de riches et en un grand nombre de pauvres, et toutes les tendances du modèle économique devenant mythique nous orientent dans la même direction, vers des inégalités économiques et sociales encore plus importantes; les habitants des pays riches ont déjà une «qualité de vie» sans comparaison dans l’histoire de l’humanité (tout en reconnaissant les pauvres en leur sein); l’humanité dépasse largement déjà par ses efforts de production la capacité de support des écosystèmes de la planète; directement en ligne avec notre modèle de production, nous faisons face à une série de crises qui s’avèrent hors de contrôle, que ce soit celle du réchauffement climatique, celle de la perte de biodiversité à l’instar des grandes extinctions de masse dans le passé géologique, celle de l’alimentation déficiente des pauvres de la planète, de nombreuses autres.

Rapide de la rivière Rupert – photo Regan Moran lors d’une descente en 2002 pour contester sa dérivation

Les groupes environnementaux continuent à intervenir face aux changements climatiques en suivant par inertie leur tradition vieille maintenant de 40 ou 50 ans. Dans son nouveau livre, Gagner la guerre du climat: Douze mythes à déboulonner (Boréal, 2017), Normand Mousseau nous fournit, mythe déboulonné par mythe déboulonné, tout ce qu’il faut pour comprendre que ces interventions s’insèrent dans une fuite en avant. Mousseau fournit même dans son dernier chapitre le portrait de ce qu’il faut pour «gagner» – son terme – la guerre du climat. Il n’y a pas beaucoup de monde, même parmi les environnementalistes, qui vont être convaincus par ses propositions, tellement elles relèvent du rêve plutôt que d’une conception réaliste. Pour citer le titre pour le premier mythe, converti en réalité, «la réduction des émissions de gaz à effet de serre empirera immanquablement notre qualité de vie». Il nous reste à aborder la «rupture», la «transformation», la «fracture», la «transition», la «révolution» – différents termes utilisés par Mousseau apparemment comme synonymes – en reconnaissant son portrait, en rejetant ses propostions pour gagner la guerre, et en changeant radicalement d’approche.

Mousseau indiquait dans le temps qu’il était le principal auteur du document de consultation pour la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec (CEÉQ) qu’il co-présidait en 2013-2014. Cela était plutôt difficile à croire, tellement le document refletait les orientations économiques traditionnelles du gouvernement. Mousseau semble avoir beaucoup appris de l’expérience de la CEÉQ, à juger par ce rapport final soumis au gouvernement en février 2014 et par la dédicace du nouveau livre. Probablement clé dans le changement, le rapport final insiste sur le fait que l’objectif péquiste de réduction de 25% des émissions pour 2020 était impossible à atteindre, proposant une réduction de -15% pour 2025 comme plus réaliste.

La relecture du document de consultation de 2013 aujourd’hui laisse presque pantois, mais, trois ans plus tard, Mousseau récidive avec un nouveau livre où il se montre finalement fidèle au treizième mythe. En dépit du titre, rien dans le livre, une fois les mythes déboulonnés, rien ne suggère que nous pourrons gagner la guerre du climat, pas plus au Canada qu’au Québec. Le livre fournit un survol étoffé d’un ensemble d’informations et d’analyses sur les efforts de gérer le défi posé par les changements climatiques depuis 20-25 ans, et on peut remercier Mousseau pour ce travail.

Dix ou onze mythes déboulonnés: les trois premiers

Le livre se présente finalement en deux parties, une première et de loin la plus longue traçant les mythes associés à l’échec des interventions (ou non interventions) des gouvernements et des sociétés depuis le Sommet de Rio (où était adopté la Convention cadre sur les changements climatiques en 1992) et l’adoption du Protocole de Kyoto, en 1997, qui le mettait en oeuvre. Il fournit toutes les raisons nécessaires pour accepter sur le tard que la COP21 et l’Accord de Paris de 2015 doivent être reconnus comme des échecs, contrairement à un mythe qu’il n’aborde pas à l’effet que la COP21 était un grand succès. La poursuite du «business as usual» dans la «mise en oeuvre de l’Accord de Paris» s’insère clairement dans le monde des mythes qu’il décrit.

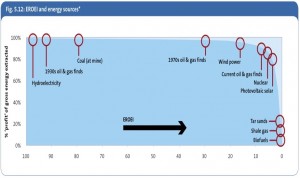

Mousseau semble identifier le choix du premier mythe précisément parce qu’il met en jeu ce qui constitue pour lui, finalement, un objectif prioritaire pour la société qu’il ne faut pas abandonner, la poursuite d’une meilleure qualité de vie (ou, dans une autre formulation, le «développement économique»). Il met en question dans la critique du premier mythe, non pas la chance de gagner la guerre, mais l’illusion que cela va «immanquablement» améliorer cette qualité de vie qui représente déjà à son niveau actuel une grossière exagération de notre place comme espèce habitant une planète bien limitée dans son potentiel. Le premier chapitre souligne les difficultés à modéliser notre avenir devant les bouleversements qui vont s’imposer et insiste sur le fait que nous ne pouvons pas nous attendre de ces bouleversements une amélioration automatique de cette qualité de vie – tout en gardant l’espoir en une telle amélioration, à laquelle il revient dans la deuxième partie du livre. Même s’il y fait référence (90), il ne pense pas faire intervenir la modélisation faite par le Club de Rome dans Halte en 1972, finalement toute simple, qui suggère que nous sommes face à l’effondrement, «l’écrasement de notre économie» qu’il rejette dès la première page.

Les deux chapitres suivants s’attaquent directement à l’idée d’une économie verte qui pourrait caractériser la guerre du climat. En dépit de son extraordinaire expérience avec l’hydroélectricité, le Québec n’est pas un leader de l’énergie verte, insiste-t-il. Elle nous fournit les fondements pour le fonctionnement de notre société, mais manque totalement de s’insérer dans la concurrence mondiale pour le développement technologique et les retombées économiques qui en découlent. Un leader, pour Mousseau, ne se définit pas dans ces capacités sociétales internes, mais par sa façon de se positionner dans le développement économique mondial.

Le chapitre 3 poursuit ce thème, avec une première section, intitulée «Consommation et lévier économique», où Mousseau insiste que la conversion au chauffage électrique a bien pu être intéressante pour réduire notre dépendance au pétrole, mais était une «occasion ratée» qui ne nous a fourni «aucune avancée technologique», aucun «savoir-faire d’avant-garde exportable» (57) dans l’utilisation de notre hydroélectricité. (Il semble y reprendre le vieil argument des ingénieurs à l’effet que la transformation de l’électricité, une énergie de la plus grande qualité, en simple chaleur est une erreur, sauf qu’il rejette plus loin cet argument face aux interventions de Claude Montmarquette et Alain Dubuc (87).) «Le Québec a aussi raté l’occasion de proposer des technologies électriques originales dans l’industrie lourde» (58), poursuit-il; «les investissements générés par l’industrie énergivore n’offrent qu’un rendement très faible en matière de nombre d’emplois» (62).

Dix ou onze mythes déboulonnés: les échecs des gouvernements

Les mythes que Mousseau déboulonne ainsi sont associés au treizième, l’auteur dérapant face au défi du développement économique qui en constitue son critère d’analyse. Dans le chapitre 4, il aborde directement les efforts de réduire les émissions de GES, soulignant que l’objectif actuel du Québec, d’une réduction de 37,5% d’ici 2030, est sans le moindre plan d’action pour l’atteindre, et qu’il sera très difficile à l’atteindre lorsque l’on se mettra à faire un plan. Mousseau n’aborde même pas la question des véritables objectifs à atteindre dans un monde où la contraction des exagérations des pays riches est nécessaire pour permettre une convergence vers une égalité dans la consommation (ici, de l’énergie) par l’ensemble de la population humaine.

Mousseau aborde cet enjeu en passant, en soulignant la nécessité pour le Québec de réduire ses émissions de 80% d’ici 2050 (20), ce qui exige que les cibles de 2030 soient établies en conséquence. On voit mieux cette situation en consultant un rapport de l’IRIS de 2013. Ce rapport tient explicitement et rigoureusement compte du budget carbone du GIEC et des implications du processus de contraction et de convergence nécessaire pour «gérer» les énormes inégalités actuelles et prévisibles. Le rapport, suivant la règle méthodologique sur laquelle insiste Mousseau, indique qu’une réduction de 40% serait nécessaire pour 2020 et de 50% pour 2025, objectifs inatteignables et qui décuplent l’importance du défi de «gagner» la guerre du climat tel que présenté par Mousseau.

Pour respecter son « espace atmosphérique », le Québec doit réduire ses émissions de CO2 de 3,6% en moyenne, et cela pour chaque année entre 2000 et 2100. Cela implique une réduction de moitié des émissions dès 2025, par rapport au niveau de 2000. L’empreinte carbone du Québec devrait ensuite passer sous la barre des 20 Mt dès 2040.

Si on la compare avec les objectifs gouvernementaux actuels de réduction de GES, qui s’établissent à 25% de moins que le niveau de 1990 d’ici 2020 [pour le gouvernement Marois – c’est de retour à 20% de moins avec le gouvernement Couillard], et de 37,5% de moins d’ici 2030, l’approche par budget carbone implique une action beaucoup plus ambitieuse, soit une cible de 40% sous le niveau de 1990 d’ici 2020. (IRIS, p.5)

Le chapitre 4, complété par le chapitre 8, fournit un bon portrait du système de marché de carbone où le Québec se trouve avec la Californie et, tout récemment, l’Ontario, et ouvre la réflexion sur les échecs en matière d’interventions à l’échelle canadienne, que ce soit les provinces ou le gouvernement fédéral (reprise dans les chapitres 9 et 10).

Le chapitre 5 semble presque un interlude, le mythe en cause découlant de positionnements de l’économiste Claude Montmarquette et du journaliste Alain Dubuc, parmi d’autres, à l’effet que l’utilisation de l’électricité pour le chauffage est un non-sens. Mousseau insiste sur le contraire, et dans le chapitre fournit une intéressante analyse des options dans l’électricité pour l’avenir des sociétés, concluant que l’électricité semble de loin la meilleure option et qu’en cela le Québec est en fait un leader, quitte à gérer son énorme défi consistant à quitter le pétrole.

Déversoir du barrage Robert-Bourassa, où aboutit la dérivation de la Rupert source Beevar

Le mythe du chapitre 6 serait celui qui prétend que le Québec possède un plan d’action détaillé pour atteindre son objectif de réduction de 37,5%, mais je ne connais personne qui prétend cela. Finalement, le chapitre lui fournit l’occasion de montrer l’importance de l’absence d’un plan d’action, en cela constituant une préparation pour les chapitres 9 et 10 en ce qui concerne les autres juridictions canadiennes. Tous les mythes déboulonnés ne sont pas d’égale importance, ni ne comportent le même nombre d’adhérents.

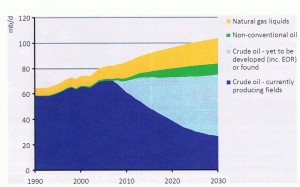

Les chapitres 7 et 8 abordent deux mythes qui vont dans le sens contraire l’un de l’autre, le premier étant à l’effet (c’est le discours de l’industrie pétrolière entre autres) que nous aurons du pétrole pour encore longtemps, et que nous en aurons besoin. Le chapitre 8 aborde le mythe impliqué dans la principale initiative du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, à l’effet que l’établissement d’un prix pour le carbone réglera les problèmes.

Le chapitre 7, en fait, fournit un portrait intéressant des récents développements dans l’exploitation des hydrocarbures, dont la fracturation et la baisse constante du prix de cette technologie, mais le constat de Mousseau est qu’il s’agit de ressources qu’il faudra délaisser, en fait, laisser dans la terre, en dépit de quantités importantes apparemment disponibles grâce à ces nouvelles technologies. Par ailleurs, souligne-t-il, il ne faut pas compter sur l’idée – un autre mythe, pourrait-on dire – que nous allons pouvoir remplacer les énergies fossiles, d’abord le charbon par le gaz naturel (136), dont il parle, ensuite l’ensemble des énergies fossiles par les énergies renouvelables, dont il ne parle pas.

Le chapitre 8 nous complète le portrait des marchés de carbone, en soulignant que ce n’est pas l’existence de marchés qui importe, mais la valeur du carbone sur ces marchés. Il suggère, avec raison pour l’ensemble des cas, que ce prix est actuellement trop bas pour avoir une influence, et que les politiciens seront trop sensibles aux impacts qu’aurait une hausse de ce prix à un niveau approprié pour qu’un tel scénario pour la réduction des émissions ne se réalise.

Ce qu’il faut faire – et quelques autres mythes

Le chapitre 9, qui débute la seconde partie du livre, permet à Mousseau de mettre de l’avant un élément du portrait qu’il pense nécessaire pour gagner la guerre du climat, une nationalisation des ressources minérales pour permettre une meilleure gestion de celles-ci, pour le bien de la société. Actuellement, suggère-t-il, le Canada est une «terre de succursales» d’entreprises multinationales étrangères. Quant aux provinces, le sujet du chapitre 10, la situation est semblable, aucune n’étant vraiment en mesure de relever le défi, voire même de poser la question quant à l’effort nécessaire: «au royaume des aveugles, souligne-y-il, les borgnes sont rois» (179).

Le traitement du mythe du chapitre 11 – le Canada est un vrai pays – est une sorte de transition vers le chapitre 12 et le positionnement de Mousseau face aux multiples échecs et culs de sacs qu’il décrit dans le livre, échecs passés, actuels, voire à venir. Il y insiste, dans la perspective d’une volonté de formuler et gérer un plan d’action national intégré, sur les nombreux impédiments inhérents dans la structure constitutionnelle et politique canadienne. Pour Mousseau, «le Programme national national de l’énergie [du père Trudeau] [constituait] une nouvelle politique [qui] représentait la première tentative d’un gouvernement canadien de l’après guerre pour prendre en main un secteur économique majeur contrôlé par des intérêts étrangers» (207). Il s’agissait d’un effort de transférer les bénéfices économiques des corporations privées étrangères vers le gouvernement fédéral et les investisseurs canadiens, et quelque chose de semblable est essentielle selon lui pour gagner la guerre à l’échelle du pays.

Pour compliquer le portrait de l’intérêt économique de l’exploitation des ressources, Mousseau se montre sensible à l’analyse de l’économie écologique à l’effet que l’exploitation des ressources non renouvelables ne devrait pas être prise comme une source de revenus immédiats, puisqu’il s’agit d’une diminution du capital naturel du pays qui viendra nuire à terme, à l’avenir. Mousseau propose (212s.) plusieurs éléments d’une approche intégrée: une société d’État au niveau canadien; des fonds intergénérationnels fédéral ou provincial; une répartition dans le temps des revenus venant de l’extraction des ressources non renouvelables. Son analyse, et surtout son sens de ce qui constitue une nécessité fondamentale face aux énergies fossiles (surtout le pétrole), insistent sur la gestion de ces ressources dans une perspective de développement économique (même si leur caractère non renouvelable contraint radicalement cette gestion). Même dans cette critique du «Canada virtuel», Mousseau ne semble pas conscient du treizième mythe, le modèle économique qui mobilise l’ensemble des gouvernements, fédéral aussi bien que provinciaux et territoriaux, le prenant pour la réalité.

La liste des mythes fournie au début du livre n’y fait même pas référence, mais la table des matières presque cachée à la fin nous renvoie à la conclusion du livre, «Au-delà des mythes», une courte section d’une dizaine de pages. On y trouve, de nouveau, la vision de Mousseau d’un monde meilleur (243) qu’il semble reconnaître comme une sorte d’utopie, à l’instar de celle de la société de consommation qu’il faut remplacer. Par ailleurs, «l’échec qui s’annonce» est fonction d’une «analyse qui n’est pas fausse» et viendra si «l’on ne peut aller de l’avant dans la lutte aux changements climatiques sans s’appauvrir» (245). En visionnant le portrait de cet échec, Mousseau insiste que ce sera parce que nous n’aurons pas su profiter du potentiel de développement économique en nous servant de ce potentiel en orientant la rupture requise «pour servir à la croissance de [notre] économie» (246).

Même Mousseau imagine une «paralysie structurelle», pas la victoire

L’expression par Mousseau d’une sorte de nostalgie pour une qualité de vie à risque est suivie immédiatement par sa transformation en une toute autre vision, celle qui échappe à une «paralysie» pour chercher un «développement social qui inclut la gestion du vieillissement de la population, la protection de l’environnement, le maintien d’emplois de qualité, le développement économique et bien plus» (246). Le piège serait une «paralysie structurelle» dont il confie avoir de la difficulté à imaginer que nous en échappions.

Retournant au refus des gouvernements de donner suite à l’appel du rapport final de la CEÉQ pour une nouvelle gouvernance, il dénonce leur «sclérose» et la volonté de la population à ne pas être trop «bousculée» dans ses habitudes. Il rêve d’une «société moderne couplant faibles émissions de carbone et bonne qualité de vie» (248). Il y semble accepter que ce ne sera pas nécessairement une meilleure, mais revient une page plus loin à la vision du treizième mythe qui nous permet de croire à l’atteinte d’une «société riche à faibles émissions», à une «meilleure qualité de vie», une qualité de vie «augmentée».

Contrairement à ce qui est inhérent dans le premier mythe, cette société ne viendra pas immanquablement, et Mousseau le reconnaît, mais ne reconnaît pas que la réduction des émissions va empirer la situation économique. La victoire résulterait d’une «quadrature du cercle» (227) décrite dans le chapitre 12 portant sur le dernier mythe, celui apparemment du gouvernement de Justin Trudeau. Les propositions de Mousseau pour «sortir de cette impasse», le contenu du chapitre 12, deviennent difficiles à suivre dans sa volonté à apaiser les conflits: «les hésitations et les oppositions [de l’Alberta et du Saskatchewan] sont légitimes», insiste-t-il (230), et l’industrie des sables bitumineux est une «industrie légitime» (238). Il faut «comprendre le dilemme» de ces provinces qui seront récalcitrantes, pour apprendre une page plus loin que celles-ci vont être obligées d’encaisser «une période de déclin irréversible» (239) qui réglera les oppositions…

Face à cette situation, Mousseau propose que

l’ensemble du Canada devra mettre en place une nouvelle économie pour les provinces productrices de pétrole, une économie diversifiée qui s’appuiera sur les ressources humaines bien plus que sur les ressources naturelles. […] Plutôt que de lancer une guerre entre les provinces, il faudra lier la transformation de l’économie des provinces productrices de pétrole au programme national de lutte aux changements climatiques et accomplir cette transformation en partenariat avec l’ensemble du pays. Un tel effort collectif n’est pas naturel pour le Canada, dont les provinces n’ont aucune tradition de partenariats semblables» (239-240).

Sans cela, Mousseau suggère, il y aura des dérapages et l’échec, mais il ne semble pas insérer dans sa réflexion une reconnaissance que nous n’aurons pas le temps pour nous permettre de revenir de tels dérapages, d’un tel échec. Autant il est difficile pour Mousseau d’imaginer la société moderne dont il rêve, autant il est difficile pour nous d’imaginer où Mousseau se place lui-même. Il ne fournit aucune raison de penser que lui-même croît dans une évolution positive de la situation politique (surtout). Il semble tout simplement incapable de comprendre les failles du treizième mythe et une situation où il faudra, urgemment, nous préparer pour un déclin irréversible de la société toute entière, dans la lignée de Halte à la croissance.

Mousseau se montre complètement berné par le treizième mythe. Celui-ci est, en fait, le seul qui compte de nos jours, les autres mythes qu’il décrit constituant finalement des épiphénomènes, des efforts d’adapter le mythe dominant dans un processus visant le maintient d’un paradigme qui est en train de s’effondrer.

by

by  Lire la suite

Lire la suite