Publié par Harvey Mead le 25 Nov 2016 dans Blogue | Aucun commentaire

Mon article sur le travail de Steve Keen, même s’il est lui-même assez dense, esquive l’analyse technique fournie pour cet économiste autre, beaucoup plus dense. L’importance est de se satisfaire que Keen nous présente une déconstruction critique des fondements même de l’économie néoclassique. Keen reste quand même à la remorque d’une vision d’une société qui dépend de la croissance économique, pour laquelle il cherche une autre théorie économique. Reconnaissant le cul de sac dans lequel cette recherche fonce, d’autres recherches nous permettent de mieux percevoir quelques composantes d’une société qui respecte les limites planétaires et fonctionne sans cette croissance. Bernard Lietaer nous fournit d’intéressantes perspectives sur une telle société avec sa vision du rôle des monnaies complémentaires.

À la toute fin de son épilogue «Moins d’humains ou plus d’humanité?» qu’il a redigé pour Creuser jusqu’où ?: Extractivisme et limites à la croissance, Yves-Marie Abraham récapitule dans quelques lignes une critique du capitalisme qui dure depuis longtemps :

Voilà plusieurs siècles à présent que nous vivons sous le règne de la marchandise. Et en dépit d’innombrables luttes et de vastes insurrections, ce régime n’a jamais été plus étendu ni mieux établi. Les fondements du capitalisme constituent pour nous des évidences. Qui ose en effet aujourd’hui remettre en question la propriété privée? Qui appelle à l’abolition du salariat? Qui demande la suppression du prêt à intérêt? Qui réclame l’interdiction de l’entreprise privée à but lucratif? Centrales au XIXe siècle, ces revendications ont pratiquement disparu du débat politique contemporain et n’apparaissent jamais ou presque dans les discours de nos stratèges révolutionnaires.

Il va bien falloir pourtant les [les revendications mentionnées] porter à nouveau, si nous voulons conserver une petite chance de provoquer la fin du capitalisme avant la fin du monde. (p.377)

Plus on aborde les enjeux associés aux crises contemporaines, plus on est confronté à la justesse de ce cri de cœur d’Abraham. Il ne s’agit pas d’un positionnement idéologique choisissant le marxisme plutôt que le capitalisme, il s’agit plutôt d’un constat presque factuel découlant d’un examen des conséquences d’une adhésion aux fondements du capitalisme.

Rethinking Money

Dans son livre de 2013 (co-signé avec Jacqui Dunne) Rethinking Money: How New Currencies Turn Scarcity Into Prosperity, Bernard Lietaer aborde les questions des défaillances et de l’instabilité du système financier et monétaire actuel, ainsi que des inégalités, en mettant l’accent sur le rôle que la monnaie joue dans les économies modernes. Ce faisant, et presque sans le dire, Lietaer propose l’ensemble des mesures d’Abraham, étant explicite dans son chapitre 2 sur le rôle du salariat dans le système, et dans son chapitre 3 sur le rôle de l’intérêt.

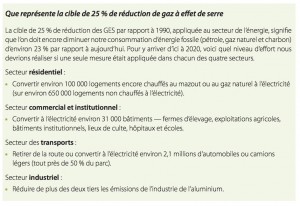

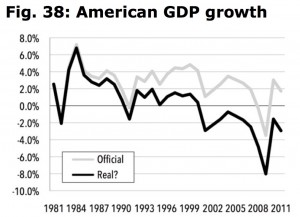

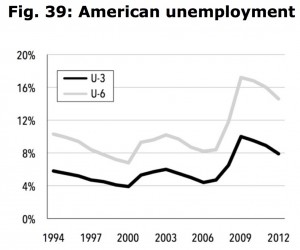

Dans la première partie de son livre, Lietaer insiste sur l’échec du système monétaire actuel, avec une monnaie qui exige la concurrence et, finalement, aboutit à une situation où il y a des inégalités à tous les niveaux. Dans le troisième chapitre, «A Fate Worse than Debt»), il met un accent sur le rôle que l’intérêt joue dans une économie fondée sur les prêts sur intérêts. Il y note: «In a country that claims to be one of the richest in the world, some 100 million people—one in three Americans—either live in poverty or in the distressed zone hovering just above the official poverty threshold… Today, 80 percent of Americans report that they are living paycheck to paycheck.» – et on est surpris par la victoire de Trump et de ses promesses (mensongères)…

Lietaer insiste également qu’il y a une alternative, puisant dans une longue carrière consacrée aux questions touchant la monnaie pour y voir carrément les fondements d’un nouveau système, système qui nous offrirait même de la prospérité; à cet égard, on note le titre de son Introduction: «De la rareté à la prospérité dans une seule génération».

We can realize a brighter future for everyone. In this future, meaningful work would be available to all; the sick and elderly would be cared for, and children would have adequate shelter, health care, nutrition, and education; threats to our environment would end; unstable urban and rural areas would evolve into viable, sustainable communities; and seemingly insurmountable social chasms would be bridged. In short, life and all living systems would flourish. This is not an idealistic dream, but rather a pragmatic goal, achievable within one generation. (ch.1. part 1 – dans la version numérique que j’ai consultée, il n’y a pas de pagination)

Plutôt que l’analyse théorique fournie par Keen pour expliquer le phénomène de la «rareté» – nié par les économistes néoclassiques qui fondent leur théorie sur l’équilibre de ce système -, Lietaer montre comment la concurrence et la recherche de profits découlent presque directement du fait que notre système fonctionne avec des prêts sur intérêts; le remboursement de l’intérêt exige des personnes et des entreprises qui tiennent des dettes de rentrer dans un système où la croissance est la seule façon de générer un surplus – sur le dos de quelqu’un d’autre, comme il souligne – et ainsi payer l’intérêt.

Le capital social plutôt que le capital financier

Responsabilité, confiance mutuelle, coopération, en somme, un capital social important est la clé pour le fonctionnement d’une société de l’avenir, selon Lietaer, contrairement à l’instabilité du système actuel dans la société compétitive. Son introduction de l’idée de monnaies coopératives dans la deuxième partie du livre dépend totalement sur de tels éléments dans la société. Ces monnaies fonctionnent sans intérêt, jouant un rôle d’activation dans la société sans l’exigence de générer un profit qui caractérise les défaillances du système actuel.

Lietaer fait référence à Eric Beinhocker, The Origins of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics (Boston: Harvard Business School Press, 2006) et à Eric Liu and Nick Hanauer, The Gardens of Democracy: A New American Story of Citizenship, the Economy and the Role of Government (Seattle, WA: Sasquatch Books, 2011), comme sources d’une analyse des faiblesses de la théorie économique fondée sur l’équilibre des marchés. Il cite ces derniers dans le même sens que Keen (qui a écrit avant):

Science—which we mean broadly to include physical discoveries, insights into behavior, awareness of patterns of experience—tells us today that the world is a complex adaptive system, not a linear equilibrium system; that the elements within are networked, not atomized, that humans operate in that system as emotional, reciprocal approximators, not rational self-regarding calculators.

C’est le rejet du système capitaliste critiqué par Abraham et analysé en profondeur par Keen. Lietaer souligne que dans ce contexte les qualités d’efficience et de résilience sont nécessaires pour le bon fonctionnement des sociétés contemporaines, où l’accent actuel sur l’efficience néglige l’importance de la résilience, où diversité et interconnectivité dominent (chapitre 2, section 4). Le PIB, note-t-il, ne mesure que le flux de la monnaie associée à des dettes bancaires, et toutes les transactions sont considérées des gains, contrairement à ce qui ne comporte pas un échange de monnaie. Nous sommes de retours aux principes qui soutendent l’IPV.

C’est dans ce contexte qu’il procède à l’introduction des monnaies coopératives. La lecture de Lietaer rappelle celle de The Resilience Imperative, le livre étant rempli de cas type de monnaies complémentaires qui semblent fonctionner (ou qui ont fonctionné), tout comme l’autre nous fournit une multitude d’exemples d’approches à la crise de société à laquelle il s’adresse. Fondamental à la transformation est ce qui est à la base d’une monnaie coopérative, la mise en relation de besoins non remplis et de ressources inutilisées.

Un autre rêve

Alors que Lewis et Conaty se voient en train de proposer des «transitions coopératives à une économie stable», Lietaer poursuit, et il termine, avec l’idée d’une «abondance soutenable», mettant la notion de Prospérité comme thème pour la deuxième partie du livre.

In a world of almost 8 billion souls and rapidly dwindling natural resources, the notion of prosperity is tricky. A better and more accurate term is sustainable abundance, whereby there is sufficiency for all. Sustainable abundance supports the inherent dignity of the human spirit, the creative genius, and the unbounded potential of the ever-evolving human race and its nonhuman cohabitants on this planet we call home.

Lietaer pourrait plutôt choisir «suffisance soutenable» pour être honnête, et le problème est que le livre ne contribue pas beaucoup à voir comment ce rêve pourrait se concrétiser à l’échelle planétaire, cela en tenant compte des crises qui sévissent en ce qui a trait justement aux ressources qui diminuent et dont l’usage même (les énergies fossiles) compromet l’avenir.

En effet, la référence à la prospérité comme résultant de son approche à la crise est problématique; l’objectif, comme indiqué dans le chapitre 8, section 2, est «à accomplir en repensant la monnaie, passant d’un modèle de rareté, que le système conventionnel encourage malgré lui, à un autre de prospérité en ayant recours à l’utilisation de monnaies coopératives intelligemment conçues». Si la rareté est celle des ressources naturelles et des écosystèmes atteints par notre surconsommation, Lietaer est en train de proposer à toutes fins pratiques l’abandon de la propriété privée (autre élément du texte d’Abraham) en faveur d’une société de partage. Le problème est de voir comment il y voit arriver l’abondance.

Il semble fournit son sens de cette abondance dans le chapitre 12, qui présente cinq scénarios de sociétés dans les années 2020 et 2040; l’approche me rappelle le premier chapitre de l’autobiographie de Maurice Strong, Where On Earth Are We Going?, mais tout autrement et en moins. Strong présente une vision pour 2031 qui intègre un ensemble de facteurs, et la vision n’est pas reluisante; Lietaer présente ses scénarios en moins d’une page chacun, très limités dans leur portée, pour des cas en 2020, en 2023, en 2027, en 2031 et en 2037. Comme pour ses exemples de monnaies locales, on est obligé d’extrapoler en imaginant que le monde entier est en train de suivre ces scénarios locaux, contre toute vraisemblance.

Keen insiste que le système capitaliste comporte des processus instables qui génèrent des hauts et des bas, voire des effondrements. Lietaer propose que le fondement de l’instabilité est la façon dont la monnaie opère dans le système et semble suggérer qu’il n’est pas nécessaire d’abandonner le capitalisme tout en abandonnant la nécessité de la croissance.

Écosystème monétaire

Lietaer propose un «écosystème monétaire» pour atteindre ces fins.

What could be some of the components of what we have described a monetary ecosystem? That it provides balance between competition and cooperation, as measured, respectively, by the system’s efficiency and resilience, is crucial to the long-term health of any given complex flow system. As already discussed in Chapter 4, in all sustainable systems, the optimum point between resilience and efficiency invariably lies much closer to resilience. And these two factors for resilience are diversity and connectivity.

What could elements of a mature monetary ecosystem look like one generation into the future? For example, a multitiered monetary system could consist of: a global reference currency; three main multinational currencies; some private international scrip; scores of national currencies; dozens of regional currencies; a multitude of local cooperative currencies; a wide variety of functional currencies.

On voit ici peut-être le texte le plus clair pour justifier la proposition qu’il faut maintenir le système de monnaies nationales et donc le système capitaliste. Le bon fonctionnement de tout complexe système de flux, dit Lietaer, doit comporter un équilibre entre la concurrence et la coopération, entre l’efficience et la résilience. L’introduction de monnaies coopératives serait en complément à ces autres monnaies. L’intérêt serait que ces moyens facilitent les échanges et multiplient l’activité (économique et sociale) sur le territoire. Il est difficile de voir comment il voit la conciliation des deux, ses premiers chapitres ayant montré la tendance du système capitaliste vers une globalisation de son emprise tout en soulignant ses multiples aspects déstabilisants et menant aux inégalités.

La deuxième composante de cet écosystème est proposée pour assurer une «intégration économique régionale», encore une fois sans explication pourquoi cela est souhaitable ou/et nécessaire. Il identifie l’Asie, l’Europe et les Amériques pour ces trois monnaies; les pays qui n’y participent pas auront des monnaies nationales.

Pour Lietaer, dans la dernière section du dernier chapitre (13) qui s’intitule «Rethinking Money: From Scarcity to Sustainable Abundance»,

[t]he new mythology is one of emancipation, the liberation to express in word and in deed each individual’s gifts and abilities. This is fostered by a truly cooperative space of infinite possibilities, unlimited potential, and immeasurable creativity. Cooperative currencies are the ideal facilitator of this new mythology and its technologies, allowing regular folks to make an extraordinary difference in their own lives and in their communities.

pour terminer le livre en insistant, de façon rhapsodique, que

[s]carcity is indeed relative. Humanity may hit limits in material growth but there is unfathomable room for growth in work and creativity, and this for many future generations! By rethinking money, it is possible to enjoy even more than a period of prosperity but rather a new era of genuine sustainable abundance.

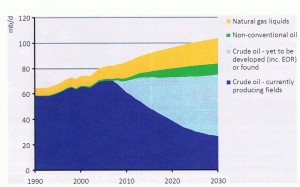

Finalement, il n’aborde pas la question des limites à la croissance materielle, qu’il laisse ici comme une possibilité. Cela est clé dans la façon de considérer ses propositions: celles-ci ne tiennent aucunement compte de l’ensemble de crises qui sévissent actuellement, crises qui découlent du modèle capitaliste avec son économie néoclassique mais qui ne seront pas réglées par l’abandon de celui-ci. Ces crises fournissent une réponse à la possibilité de limites – il y en a, et nous sommes en train de les confronter.

Une approche «post-désastre»

Finalement, Lietaer nous fournit plusieurs pistes pour une prise en main des activités d’une société, sans jamais laisser une indication qu’il voit cette prise en main dans le cadre d’un effondrement. Il se permet de nombreuses références à une prospérité d’abondance, mais à la lecture de ce livre de 2013, on voit finalement quelqu’un tellement impliqué dans son champ d’expertise qu’il n’arrive pas à fournir un contexte global pour la situation qu’il veut améliorer. Son travail rejoint ainsi celui qui se fait sur les communautés résilientes, sauf que ce dernier se fait carrément dans un effort de fonder de nouvelles communautés, une nouvelle «société coopérative» (le sujet du chapitre 12) face aux crises. Celle envisonnée par Lietaer «n’a pas existée depuis l’aube de l’âge moderne»…

À force de lire les multiples exemples fournis et commentés par Lietaer, on commence à voir un système qui pourrait fonctionner dans de nombreux cas où une société n’a plus les moyens (financiers…) de fournir les services traditionnellement attendus d’elle. Lietaer semble souvent confondre la façon dont les monnaies locales fonctionnent avec leur contribution à «l’économie» de cette société, en fournissant un incitatif au développement économique sans être encombrées par de la dette; ceci semble être une autre version de l’objectif de chercher une «intégration économique régionale», suivant finalement le système actuel de globalisation. Il semble y avoir peu de contraintes pour les voir opérationnels dans un cadre carrément non monétaire – un peu comme fonctionne le travail non rémunéré (surtout celui des femmes) dans non sociétés d’aujourd’hui, où il ne contribue pas au PIB mais contribe grandement au bien-être de la population.

En fait, bon nombre de ses exemples se trouvent dans des quartiers de villes où la pauvreté est endémique, que ce soit en Amérique latine, en Europe ou aux États-Unis. Citant l’initiateur d’un tel programme dans le pays de Galles, Lietear met en évidence un autre aspect du contexte dans lequel ces approches sont créées.

My research has been around post-disaster recovery and looking at the way the agencies that came into disaster situations work through the local community. My prime interest was around empowerment, participation, social management, and really looking at the role of NGOs in that context. I discovered that TimeBanking, along with other designs, is a very simple tool to enable the people to be genuinely involved in a totally different way with NGOs and public services. (Introduction du chapitre 9, à la fin de la deuxième partie)

En effet, presque tous les exemples représentent ce qui est finalement l’intérêt de l’argument de Lietaer: dans une situation où un effondrement économique, voire financier, semble plutôt pour le relativement court terme, on peut les voir comme des outils à planifier pour une telle situation «post-désastre»… La dernière section met même l’accent sur la période de la Dépression, en Europe et aux États-Unis (en soulignant la façon dont le parti Nazi en a profité et en donnant l’impression que nous sommes dans une période plutôt similaire) en terminant (presque) le chapitre 10 – le premier de la troisième partie – avec l’Argentine des années 2000.

En contrepartie, au début du chapitre 11 sur la gouvernance, Lietaer présente le système de gestion des canaux d’irrigation des rizières à Bali. Ce système représente toute autre chose, une approche de gouvernance autonome et ciblant le bien-être directement. Je crois que ce type d’exemple de mise en œuvre de monnaies locales est plutôt limité dans le livre, mais rien n’empêche de les voir comme structurant dans l’économie sociale et solidaire qui est la version connue ici de l’alterative. Je reviens sur ceci dans un prochain article en cherchant à revoir la question d’une co-habitation entre une économie capitaliste et une économie sociale dans une «société de coopération».

by

by  Lire la suite

Lire la suite