Publié par Harvey Mead le 12 Avr 2015 dans Blogue | 1 commentaire

Mon premier voyage en Chine était un peu un voyage à la lune, tellement le pays était défini comme «ailleurs» pendant que je grandissais aux États-Unis. Même aujourd’hui, le pays mène ses propres affaires pas mal indépendamment du reste du monde. En même temps, nous la connaissons de mieux en mieux, et elle est de plus en plus devenue un pays «normal». Sauf que, par sa taille, elle est plutôt «anormale» dans le sens que tout ce qu’elle fait comporte aujourd’hui des incidences sur le reste du monde, sur la planète.

Les deux premiers voyages

Je suis une personne qui ne se stresse pas facilement, mais mon premier voyage en Chine en 2009 était finalement la période la plus stressée de ma vie, tellement les communications étaient difficiles, voire impossibles. En même temps, il m’a fourni mes premières perceptions d’un pays fascinant, d’une part par l’omniprésence de masses de Han, ethnie dominante dans le pays avec plus de 90% de la population, autant dans des villes grandes et petites qu’à la campagne, d’autre part par les différentes minorités qu’elle héberge (une cinquantaine) et qui maintiennent encore et en bonne partie leur culture propre dans les coins reculés où elles ont été poussées dans le passé. Suivant un guide Lonely Planet pour le sud du pays, je l’ai traversé de Hong Kong sur la côte sud-est jusque dans le piedmont des Himalayas, à Shangri La (…!) dans le Yunnan.

Pour mon deuxième voyage, en 2010, je me suis donné comme tracé pour l’itineraire le bassin du fleuve Yangtze. Partant de Shanghai, je me suis dirigé vers l’ouest, en passant par de nombreuses villes sur le parcours (en même un peu en dehors du parcours) : Hangzhou, Nanjing, Suzhou et Wuhan, pour terminer à Chengdu, encore une fois au pied des Himalayas et un retour par Chongqing. En comparaison avec le premier voyage, c’était sans stress : j’avais un guide/interprète qui, même s’il ne connaissait pas les endroits par où nous passions, rendait possibles les communications tout au long du voyage.

Les perceptions que j’ai pu emmagasiner lors de mon premier voyage se voyaient étoffées quelque peu par des contacts directs avec les gens, grâce à mon interprète. Autant c’était un privilège pour moi de pouvoir entrer en contact avec des gens à de nombreux endroits, autant c’était fascinant pour eux de me voir, une sorte de lunatique, un étranger manifestant un intérêt pour leur coin de pays, et pour eux.

Le troisième voyage

Mon troisième voyage, en 2011, s’est dessiné en fonction de l’expérience des deux premiers. Cette fois, c’était en bonne partie le bassin du fleuve Jaune qui orientait les déplacements. Encore une fois, avec mon interprète, nous passions une journée ou deux à marcher différents quartiers d’une ville, pour ensuite passer une journée ou deux à nous aventurer à la campagne autour. La technique : prendre un autobus à partir d’une ville pour aller jusqu’au bout de la ligne, ensuite louer un taxi local pour une visite de quatre ou cinq heures dans la région environnante, assez souvent et encore source de l’alimentation de la ville. Les rencontres que cette approche permettaient sortaient des visites touristiques ordinaires, pas les moindres celles avec les chauffeurs de taxi, fascinés par mon intérêt pour leur coin de pays…

Au début de ce troisième voyage, une première semaine dans le nord-est de la Chine, en Manchourie, était saisissante dans ses perspectives. Des visites (évidemment rapides et sans prétension à une compréhension quelconque) de villes clé, Shenyang, Changchun et Ha’erbin, étaient entrecoupées par les trajets entre elles en autobus. Sur des centaines de kilomètres, nous ne voyions que des champs de maïs, en train d’être récoltés – sauf que nulle part nous ne voyions de la machinerie normale. Et voilà, notre approche pour les contacts nous a permis (i) de rentrer carrément dans ces champs pour échanger avec les paysans qui étaient en train de faire la récolte – à la main, et cela sur des milliers de kilomètres carrés – et (ii) de réaliser que les villes s’extensionnaient loin à la campagne, de façon tentaculaire, dans ces mêmes champs…

Le reste du voyage nous a permis des incursions dans la Mongolie intérieure, histoire de voir quelques vestiges d’une autre culture, et dans le Gansu, autour de Zhangye et dans le sud-ouest, une sorte de Tibet intérieur presque dans les Himalayas et siège d’un des grands monastères buddhistes du pays à Xiahe, le monastère Labrang; la ville musulmane de Linxia était également une découverte. Le retour nous a permis de compléter la boucle du fleuve Jaune, passant par Xi’an, Yan’an et Pingyao pour d’autres expériences. Nous avons vu les traces de l’immensité du Plateau du loess et de l’érosion qui l’a marqué au fil des siècles, tout comme des indications des efforts de reforestation en œuvre depuis des décennies.

Pour mitiger le stress expérimenté lors du premier voyage, j’ai suivi deux ans de cours de Chinois (débutant même un troisième que j’ai dû abandonner parce que le cours était tellement exigeant qu’il entrait en conflit avec mon troisième voyage…). Ces cours ne m’ont pas rendu compétent ni en Chinois oral ni en Chinois écrit. Par contre, et comme les voyages eux-mêmes, ils m’ont fourni de nouvelles perceptions, un contact avec un autre monde, ici linguistique, où les caractères fournissent une toute autre idée d’une langue et des liens entre l’oral et l’écrit, les caractères n’ayant presque aucun lien direct avec la prononciation, avec la langue orale qu’ils représentent.

Voyage à l’intérieur…

Voilà, je m’en vais en Chine pour une quatrième fois. Cette fois-ci, ayant acquis un sens minimal de la géographie du pays, je rentrerai dans ses entrailles. Une première semaine (entrecoupée d’une visite d’une région où résident des populations des minorités Miao et Dong) se fera dans la province de Hunan (population 66 millions), la plus grande productrice de riz du pays – sauf que le riz s’avère hautement contaminé par des sols syant subis les assauts de milliers d’entreprises polluantes aux alentours, au su de tout le monde. Le riz du Hunan n’est presque pas vendable, et les paysans sont en train (ce sera à voir) de s’adapter à cette réalité. Une autre semaine permettra la visite d’une autre région de riziculture, le Henan (population 94 millions), histoire de voir des contrastes, si possible.

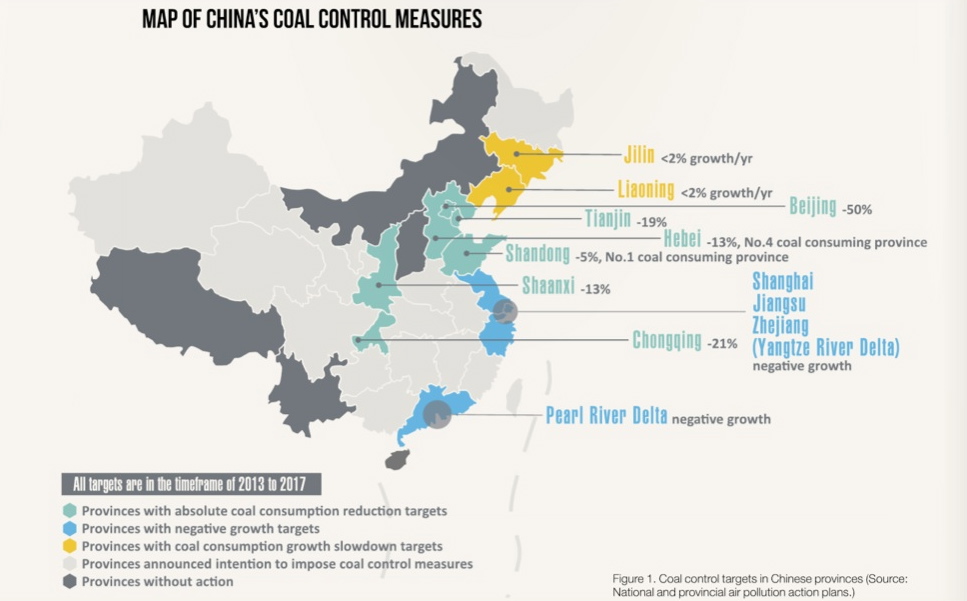

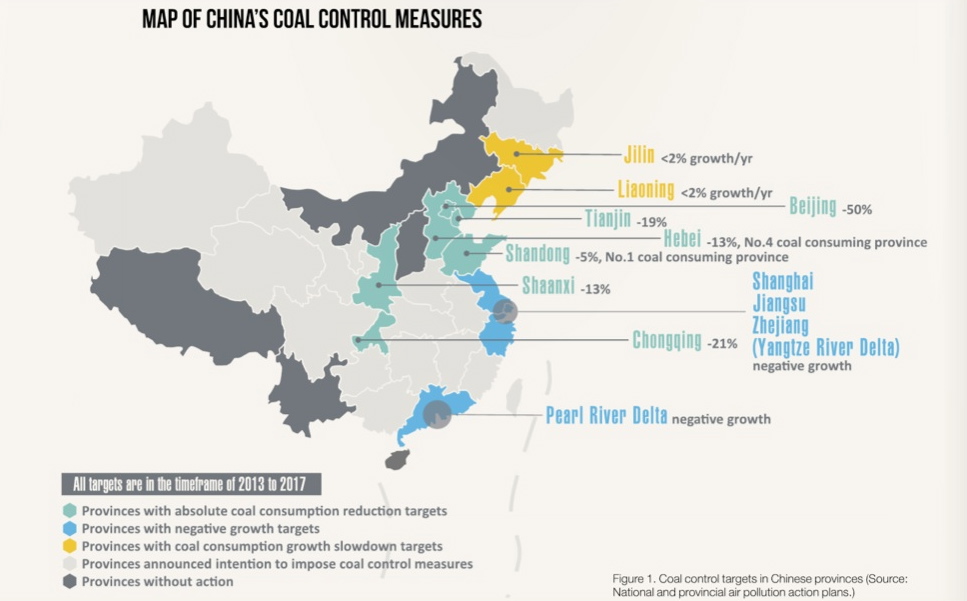

La semaine suivante s’orientera vers le Shanxi (34 millions), une province qui contient le tiers de toutes les réserves de charbon du pays; elle est entourée de plusieurs autres provinces qui viennent d’adopter des engagements pour une réduction importante, souvent en termes absolus, de leur consommation de charbon. Note intéressante à cet égard, une récente étude indique qu’il y aura plus d’emplois créés dans le processus de transformation du secteur de l’énergie que d’emplois perdus dans les mines, le transport du charbon et dans les aciéries. Restera à voir si les nouveaux emplois seront capables de remplacer ceux perdus dans les provinces affectées. Pour le moment, le Shanxi ne participe pas dans le processus. Voir le graphique.

La suite du voyage ciblera de plus près des régions du Shaanxi (38 millions) où le Plateau du loess a été reforesté et où je pourrai essayer de voir comment le pays a réussi ou pas à endiguer ce fléau. Un film documentaire de 2008 en fournit d’intéressantes perspectives visuelles, et plusieurs études, dont une de 2013, tracent l’historique des problèmes d’érosion dans la grande région ainsi que les défis et les acquis de plusieurs décennies d’afforestation ciblant un contrôle de cet énorme problème. Nous aurons une journée pour (re)visiter le fascinant quartier musulman de Xi’an, autrefois le début (ou la fin) de la Route de la soie.

Fin du voyage : 3 jours à Shanghai, ville fascinante d’environ 20 millions de personnes où, en 2010, j’ai pu visiter le quartier Zhabei qui a servi de centre de l’histoire de La condition humaine d’André Malraux, quartier en train d’être démoli en 2010 (voir photo plus haut). Ce n’était pas pour rien qu’il y avait un arrêt de métro qui nous y donnait accès…

Derrière les perceptions recherchées

Il est peu connu, mais en 2004 la Chine a calculé un PIB vert, une sorte d’IPV pour l’ensemble du pays et tout récemment, par la voie de ChinaDialogue, webzine avec sièges à Londres et à Beijing, j’apprends que la Chine a repris les travaux sur le PIB vert ou IPV – en fait, j’avais des sources qui indiquaient qu’elle ne les a jamais abandonnés. Élément important dans la reprise, une approche à l’évaluation des responsables provinciaux et municipaux basée sur autre chose que la croissance du PIB dans leur juridiction, et incluant les coûts des dommages environnementaux. Pour les dommages sociaux, le pays est extrêmement conscient des risques de la situation actuelle mais, en contrepartie – comme pour les pays riches – il est également conscient d’une réaction profonde à tout changement qui comporterait une baisse dans les espoirs maintenus par la population. Une telle baisse est probablement inévitable, mais une redistribution est tout aussi possible en Chine que dans les pays riches…

NOTE: Je n’aurai pas accès direct à mon site pour publier des articles, mais je me suis arrangé pour que ma fille mette en ligne les courriels que je me propose de faire pendant le trajet – si je trouve quelque chose qui pourrait possiblement intéresser des lecteurs.

by

by  Lire la suite

Lire la suite