Publié par Harvey Mead le 30 Août 2016 dans Blogue | 2 commentaires

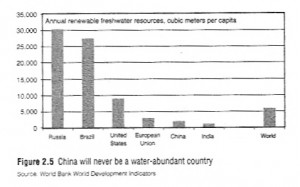

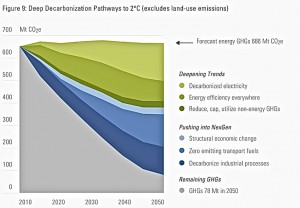

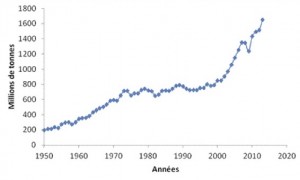

Le manuscrit du livre est maintenant déposé chez l’éditeur, et je reprends mes efforts de décortiquer les interventions qui cherchent à préparer, à gérer ou à éviter les crises de notre «développement». Je débute avec un long article qui part avec une esquisse des critères pour la transition souhaitée. Il continue, en mettant un accent sur l’énergie comme fondement de nos activités suivant l’économie biophysique, avec un rappel des travaux de Greenpeace International sur le potentiel pour un avenir 100% renouvelable en énergie et qui négligent le maintien presque intégral des inégalités actuelles comme résultat. Le Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP) arrive à des résultats similaires. De récentes interventions de Richard Heinberg permettent de mieux cibler l’ensemble des enjeux dans ce travail pour un avenir renouvelable, concluant que nous allons devoir vivre avec beaucoup moins d’énergie à l’avenir, avec une décroissance qui s’imposera en conséquence. Avec une série de graphiques, l’article conclut en mettant en évidence le soupçon de Jeremy Grantham[1] qu’une insistance sur le maintien de l’économie industrielle nous laissera, dans l’échec, avec une «forteresse Canamérica» où le Canada et les États-Unis essaieront de se mettre à l’abri de l’effondrement.

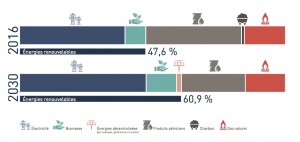

Dans son scénario avancé de la révolution énergétique permettant une transition vers un avenir fondé sur les énergies renouvelables, A Sustainable World Energy Outlook 2015 – 100% Renewable Energy for All de Greenpeace International, en collaboration avec les associations industrielles de l’énergie éolienne et solaire, projetait en 2015 une demande finale en énergie pour 2050 qui serait de 15% moins qu’aujourd’hui, en contraste avec la projection de son scénario de référence pour une augmentation de 65%. La réduction proviendrait de facteurs inhérentes dans les approches énergétiques et non d’une reconnaissance de contraintes; selon le scénario, pas tout à fait concevable encore, les émissions de GES d’ici 2050 respecteraient en outre le budget carbone du GIÉC.

Éoliennes et paysannerie

Critères pour une transition

Globalement, il est essentiel de cibler plus que la survie face aux changements climatiques, et cela exige un cadre pour le travail. En 2009, l’économiste écologique Peter Victor a produit Managing Without Growth, dans lequel il détaille la façon dont il est possible de concevoir, avec un modèle qu’il a créé, un Canada qui maîtrise la croissance, source finalement de l’ensemble des crises, en même temps qu’il permet la réduction des émissions de GES. Victor identifie certaines conditions d’un progrès possible, d’abord en insistant sur des évidences, évidences néanmoins toutes contraires aux objectifs du modèle économique actuel:

- la stabilisation de la population pour éviter que la «demande» ne s’accroisse;

- une limitation du «throughput» associé directement à la consommation des ressources – l’extractivisme d’Abraham – qui est à l’origine de la dette écologique;

- des mesures pour éliminer la pauvreté via une meilleure redistribution de ce qu’on appelle «la richesse»;

- une semaine de travail réduite pour répondre aux stress imposés par le modèle actuel qui, en visant la productivité, nécessite de nouveaux investissements pour recréer les emplois éliminés par les gains de productivité.

Victor identifie également des contraintes peu reconnues, pour éviter une croissance non souhaitable et pour mieux cibler les objectifs que le modèle actuel ne réussit pas à atteindre :

- une réduction de l’investissement et une limitation du recours à des innovations technologiques à ce qui est requis pour le maintien des équipements, à part les innovations qui peuvent respecter les quatre évidences;

- une allocation des gains de productivité au loisir plutôt que vers la recherche de nouveaux investissements et de nouvelles initiatives, qui sont en contradiction avec les quatre évidences;

Le résultat serait une société bien plus «sobre» que celle d’aujourd’hui, avec une diminution radicale de la consommation alors que la relance de cette consommation est la clé de la «reprise» requise par le modèle actuel et souhaitée par presque tous les intervenants gouvernementaux et économiques. Le travail de Victor s’est fait dans un esprit de «transition» mais, même avec la deuxième évidence, ne tient pas complètement compte des contraintes imposées par notre dépassement de la capacité de support indiquée par l’empreinte écologique. Le travail n’intègre pas non plus une prise en compte de la situation mondiale.

Victor travaille sur un modèle qui cherche à régler les défis canadiens. Michel Freitag et Éric Pineault, dans Le monde enchaîné : perspectives sur l’AMI et la capitalisme globalisé (Nota Bene, 1999) fournissent des compléments aux critères en insistant sur une reconnaissance de l’impasse de la globalisation et de l’effort de viser une compétitivité qui rejette les quatre «évidences», cela à l’échelle mondiale. En fait, l’effort de chercher des pistes de sortie des crises qui sévissent peut bien identifier des orientations pour une juridiction quelconque (souvent les États-Unis, le Canada pour Victor), la non prise en compte des énormes inégalités dans le monde actuel et la nécessité de les gérer en même temps que les crises environnementales et économiques nous laissent dans l’impasse.

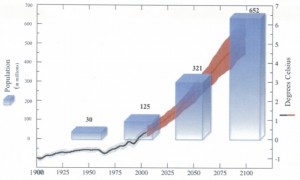

Comme simple illustration de cette situation, fournie par le graphique de mon article «Quand les crises arriveront»: en partant des données des Nations Unies et du GIÉC, on peut s’attendre à une augmentation de la population dans le Sahel, au sud du Sahara, pour atteindre environ 300 millions de personnes vers 2050, alors que le réchauffement prévu pour cette région la rendra inhabitable. Si l’on pense qu’un million de réfugiés vers l’Europe en 2015 posait problème….

Et si on aborde le défi en ciblant prioritairement l’énergie renouvelable?

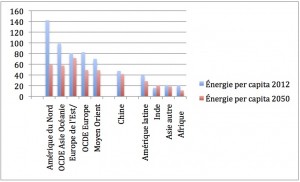

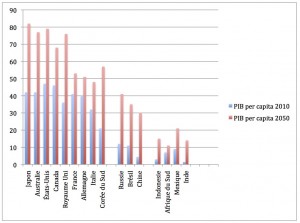

Le travail de Greenpeace International était un exercice qui ne ciblait que les enjeux énergétiques et les émissions de GES qui y sont reliées, en maintenant la croissance économique comme hypothèse de base. J’ai pu rendre graphiquement le résultat de cet effort uni-dimensionnel pour voir ce qui arrivait par rapport aux inégalités criantes qui marquent les pays du monde actuellement.

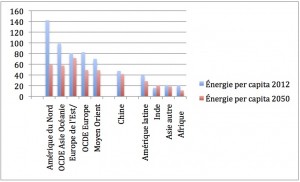

Énergie per capita, 2012 et 2050, selon le scénario de Greenpeace International

Les pays du groupe de «gloutons» qui compteront environ 2 milliards de personnes en 2050 auront réduit de façon importante quand même leur consommation d’énergie per capita par rapport à 2012; les pays de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie, comme les pays du Moyen Orient, connaîtront une moins grande réduction, et reste dans le groupe de gloutons en 2050. Dans le deuxième groupe de pays toujours pauvres après presque 40 ans de croissance économique mondiale se trouvent l’Inde et l’Afrique qui, avec les pays de l’Amérique latine et de l’Asie autre, ont une population projetée en 2050 de 6 milliards de personnes. La Chine réussit à se tailler une place entre les deux. La lutte aux changements climatiques à la faveur des énergies renouvelables «réussit» mais laisse près des deux tiers de l’humanité dans la dèche. (divisions de l’auteur)

De récents travaux de Richard Heinberg de PostCarbon Institute nous permettent de regarder d’un autre oeil le potentiel pour cette transition. En particulier, ils permettent de reposer la question quant aux grandes orientations en cause, tenant compte d’un ensemble de facteurs, alors que Greenpeace semblait se satisfaire du maintien du modèle actuel avec une croissance économique importante et une diminution plutôt marginale des inégalités actuelles en termes d’accès à l’énergie.

En juin 2016, Heinberg a publié un article «Our Renewable Future or What I’ve Learned in 12 Years Writing about Energy» pour reprendre le dossier d’une façon moins marquée par les intérêts économiques. Il réfère à une étude par une équipe de Google qui cherchait en 2007 à savoir si il était possible de remplacer l’énergie fossile par les énergies renouvelables sans perturber le système.

The combined quantity and quality issues of our renewable energy future are sufficiently daunting that Google engineers who, in 2007, embarked on an ambitious, well-funded project to solve the world’s climate and energy problems, effectively gave up. It seems that money, brainpower, and a willingness to think outside the box weren’t enough. “We felt that with steady improvements to today’s renewable energy technologies, our society could stave off catastrophic climate change,” write Ross Koningstein and David Fork, key members of the RE<C project team. “We now know that to be a false hope.” … [Le livre n’a pas de pagination.]

Heinberg propose que Koningstein and Fork auraient pu plus utilement poser deux autres questions: «What kind of society can up-to-date renewable energy sources power? The second, which is just as important: How do we go about becoming that sort of society?»

Ce sont finalement les questions suivies par Heinberg et David Fridley dans un livre qui est sorti en même temps que l’article. Our Renewable Future : Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy (PostCarbon Institute, 2016) couvre l’ensemble du dossier. Les auteurs concluent: «While renewable energy can indeed power industrial societies [réponse à la première question], there is probably no credible future scenario in which humanity will maintain current levels of energy use (on either a per capita or total basis) [ce qui soulève une troisième question].» Le survol des sept premiers chapitres de ce nouveau livre, résultat d’une recherche intensive, présente une réalité qui est presque une évidence, cette nécessité de nous préparer pour une société où il y aura (beaucoup) moins d’énergie. Le constat n’est pas celui de Greenpeace International, où l’atteinte de 100% d’énergie renouvelable ne comporterait pas de bouleversements dans le système. Les analyses de Heinberg et Fridley aboutissent à la reconnaissance d’une série de contraintes importantes qui rendront impossible le maintien de la activité dépendant d’énergie qui est connue aujourd’hui; une partie de ces contraintes provient de ce qui est négligé dans le rapport de Greenpeace International, soit une prise en compte de l’énergie et des ressources requises par la transition. Par ailleurs, le sixième chapitre insiste sur la difficulté de savoir combien d’énergie il y aura en moins.

La fin de la croissance (encore)

Le deuxième élément de la conclusion de Heinberg et Fridley, l’inéluctable baisse de l’usage d’énergie à l’avenir, fournit le défi pour travailler sur la deuxième question. C’est le sujet de la deuxième moitié du livre. Le chapitre 8 aborde en effet les enjeux qui ne sont pas traités par Greenpeace International dans ses rapports, dont les inégalités dans le monde actuel en matière d’énergie mais également en matière de niveau de vie plus généralement. Heinberg avait déjà publié en 2011 The End of Growth : Adapting to our New Economic Reality, et le thème de ce livre revient dans le nouveau mais sans répondre à la troisième question: Quelle est la société qui pourrait résulter de la «transition» et la baisse importante de l’énergie disponible? Il y aura nécessairement un recours à 100% d’énergies renouvelables dans cette société, avec la disparition des énergies fossiles du portrait, mais celles-là ne remplaceront pas celles-ci.

Le livre ne semble pas apercevoir une société dont il importe de décrire le caractère: elle ne sera pas essentiellement différente de la civilisation industrielle d’aujourd’hui. On voit l’hypothèse de base de tout le livre dans le chapitre 10, «What We the People Can Do», où les auteurs, avec la réponse fournie à la première question à l’effet que les énergies renouvelables peuvent maintenir une société industrielle, mettent la table pour les interventions qui chercheraient à répondre à la deuxième question, comment on se prépare pour cette nouvelle société.

Sound national and international climate policies are crucial: without them, it will be impossible to organize a transition away from fossil fuels and toward renewable energy that is [i] orderly enough to maintain industrial civilization, while [ii] speedy enough to avert catastrophic ecosystem collapse.

L’implicite devient explicite: le livre est finalement un autre plaidoyer pour une économie verte et le maintien de notre civilisation industrielle, mais en y apportant une distinction importante: nous ne pouvons pas compter sur une capacité de maintenir un accès à autant d’énergie effective qu’aujourd’hui et la transition ne pourra être envisagée en pensant à des approches technologiques.

The fossil fuel era has produced great wealth, and some have partaken of that wealth far more than others. However, as we will discuss in more detail in chapter 8, “Energy and Justice,” the end of the fossil fuel era does not necessarily imply the end of energy inequality. Solar panels and wind turbines require investment and produce benefits; in the renewable era ahead, it is certainly possible to imagine scenarios in which only some can afford the needed investment and can therefore enjoy the benefits. The degree to which energy inequality is either reduced or cemented into place will depend on how the transition is planned and implemented.

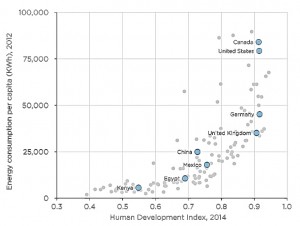

Comme Victor, Heinberg et Fridley se penchent surtout sur leur pays et montrent de la difficulté à aborder la question quant à une redistribution équitable de l’énergie qui sera disponible à l’avenir à travers toutes les sociétés humaines, même s’ils reconnaissent que l’énergie est la source du bien-être et du pouvoir des sociétés. La figure 2.4 de leur livre fournit matière pour la réflexion sur leur position, sur l’ampleur du défi pour les pays riches comme le Canada et les États-Unis.

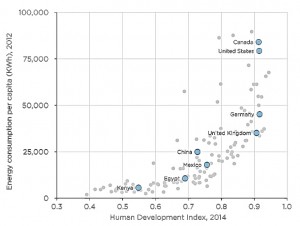

Indice de développement humain et consommation d’énergie

Ces deux pays auront un défi beaucoup plus grand que d’autres pays en raison de leur énorme consommation d’énergie per capita actuellement, alors que d’autres pays avec le même niveau d’IDH (le Human Development Indicator des Nations Unies) en consomment beaucoup moins. Le graphique rappelle dramatiquement un autre, où l’IDH est placé en juxtaposition avec l’empreinte écologique:

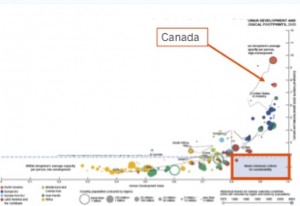

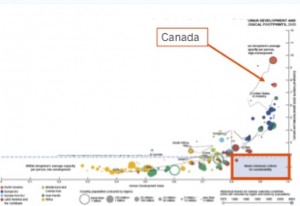

Indice de développement humain et empreinte écologique

Heinberg et Fridley font intervenir la question de l’empreinte écologique dans leur réflexion mais ne cherchent pas, en réponse à leur deuxième question, la résolution de l’ensemble des inégalités que l’empreinte démontre. Encore une fois, le Canada, et les États-Unis davantage, se montrent en dépassement sérieux.

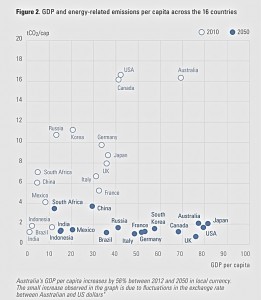

En effet, les efforts de maintenir la croissance économique en même temps que de réduire dramatiquement les émissions de GES aboutissent, pour Greenpeace International autant que pour le DDPP, à un maintien des inégalités et il y a toute raison de croire que cela résulte du modèle socio-économique actuel. Je me permets un rappel des résultats des travaux du DDPP.

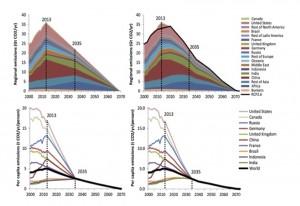

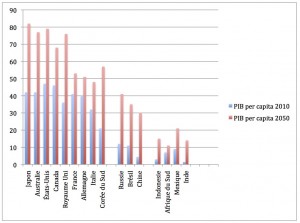

PIB per capita pour 16 pays, 2012 et 2050, selon les travaux du DDPP

Dans ce graphique (divisions de l’auteur), 10 des 11 pays de l’OCDE se trouvent dans le groupe à gauche; il faudrait y ajouter une vingtaine d’autres pays pour compléter le portrait. Au centre on trouve ce que l’on appelle aujourd’hui les BRICS, qui restent justement en 2050 des pays «en voie de développement». Seul le Mexique parmi les pays de l’OCDE analysés par le DDPP se trouve ailleurs, dans le groupe de pays pauvres à droite; s’y trouvent aussi l’Inde et l’Afrique du Sud, membres du BRICS. Pour le reste, pour compléter le portrait, il faudrait ajouter quelque 150 pays pauvres dans le groupe de droite; le DDPP ne les a pas analysé parce qu’ils ne sont pas d’importants émetteurs de GES. En 2050, comme aujourd’hui, nous verrons environ un milliard de l’humanité dans les pays riches, et peut-être 8 milliards dans les pays pauvres, avec les quelques exceptions comme la Chine qui n’aura pas réussi son objectif de sortir du piège du revenu moyen. Tous les pays auront connu une amélioration sensible de leur PIB per capita en termes absolus – pour ce que cela peut indiquer.

On ne peut pas s’attendre à une «croissance équitable» comme souhaitée par des leaders dans le mouvement social, à une «croissance durable» comme souhaitée par les leaders du mouvement environnemental, en ciblant les facteurs technologiques; finalement, il y a lieu de penser qu’on ne peut pas s’attendre au maintien de la croissance.

Énergie et éthique: finalement, pour plus tard

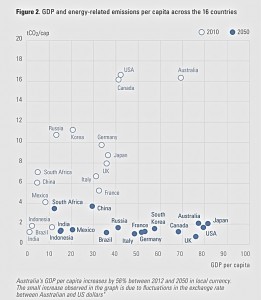

Comme Heinberg et Fridley soulignent, «The degree to which energy inequality is either reduced or cemented into place will depend on how the transition is planned and implemented», cela en autant que la gestion des crises permette une telle planification et mise en oeuvre. La situation est claire, et le DDPP nous fournit directement un dernier graphique qui continue à cerner les enjeux, cette fois en fonction de la croissance du PIB et les émissions de GES; il permet de placer graphiquement le Canada et les États-Unis, encore une fois.

Portrait en termes de PIB et émissions de GES, 2010 et 2050

Alors que les sept premiers chapitres fournissent l’analyse nécessaire pour comprendre que les énergies renouvelables ne pourront pas répondre à l’attente qu’elles remplacent les énergies fossiles, c’est seulement à la lecture de la deuxième moitié du livre que l’on réalise que les auteurs font partie de ce grand ensemble qui adhère à l’économie verte. Les chapitres proposent une longue série de mesures qui, si mis en œuvre et selon l’échéancier requis, pourraient effectivement contribuer à une transition presque en douceur – sauf que nous reconnaissons la plupart de ces mesures et leurs variantes, dans le portrait depuis des décennies. Heinberg et Fridley ne donnent aucune indication quant à leur confiance dans ces mesures, sans lesquelles nous nous trouverons confrontés à des catastrophes, et ne donnent aucune indication quant à ce qui a changé pour permettre de penser qu’elles pourraient être adoptées.

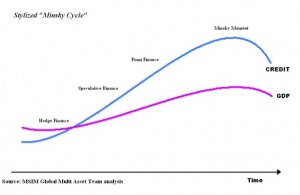

Bref, Our Renewable Future représente une nouvelle intervention dans l’économie verte, mais en soulignant qu’elle comporte des réductions importantes dans notre accès à l’énergie. Devant l’ampleur des défis, pour ne prendre que le Canada et les États-Unis, nous sommes finalement amenés à penser plutôt dans les termes de Jeremy Grantham dans un texte, «The Real American Exceptionalism», de la fin de 2015 (GMO 4Q2015). Grantham y parle de la «forteresse Canamérica» en reconnaissant l’énorme avantage que possède l’Amérique du Nord face à l’effondrement qui s’annonce comme une alternative à la résolution des problèmes actuels; la série de graphiques montre jusqu’à quel point le défi pour l’Amérique du Nord est important, rendant la «résolution» du défi plutôt inatteignable. C’est un risque important comme aboutissement de la pensée de l’économie verte qui, plutôt que de travailler pour nous préparer pour l’effondrement, maintient des approches montrées inefficaces depuis des décennies.

La situation insiste pour une meilleure prise en compte des résultats des efforts de chercher une réponse à la troisième question, mais Heinberg et Fridley laissent dans le flou les caractéristiques de la nouvelle société, tout en citant le GIÉC selon qui, suivant la consommation actuelle, il ne nous reste qu’environ 19 ans avant de traverser la ligne rouge climatique.

A point we have raised repeatedly is that possibly the most challenging aspect of this transition is its implication for economic growth: whereas the cheap, abundant energy of fossil fuels enabled the development of a consumption-oriented growth economy, renewable energy will likely be unable to sustain such an economy. Rather than planning for continued, unending expansion, policy makers must begin to imagine what a functional postgrowth economy could look like.

Tout suggère qu’elle ne sera pas une société, une civilisation, une économie industrielle. Dans ses deux livres, il est difficile à suivre Heinberg dans son effort d’esquisser les grands traits de cette nouvelle économie, qu’il juge inévitable et qui sera marquée par une décroissance importante. Nous n’avons pas une analyse par Heinberg du fonctionnement d’une économie sans croissance (il faut que je relise The End of Growth...[2]), il ne donne pas d’indications quant à une reconnaissance des critères élaborés par Victor dans une telle perspective. Mais il parle d’une économie, et non d’une société. Toute notre réflexion nous porte à croire en une société qui ne ressemblera pas à la nôtre et où l’économie n’y ressemblera pas non plus.

Donald Trump propose de renforcer le mur qui protège actuellement «forteresse Canamérica» – le terme de Grantham – des hordes venant du sud de la frontière. L’Europe nous montre les difficultés qui pourraient survenir pour une forteresse Europe face aux centaines de millions de réfugiés cherchant une terre habitable qui vont vraisemblablement se manifester dans les prochaines décennies. Même si la forteresse Canamérica aurait peut-être de meilleures chances, il est surprenant que des gens plus raisonnables que Trump, comme Heinberg et Fridley, ne regardent pas la situation une deuxième fois, pour voir l’effondrement de notre système qui s’annonce, et commencer à nous préparer. On veut certainement éviter les catastrophes climatiques, mais il n’est pas clair pourquoi nous voulons à tout prix – et les prix sont énormes – essayer d’«organiser une transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables qui serait suffisamment maîtrisée pour maintenir la civilisation industrielle», le vœu de Heinberg et Fridley. On pourrait leur suggérer la lecture de Comment tout peut s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil 2015). Ceux-ci notent qu’«un nombre croissant d’auteurs, de scientifiques et d’institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles».

[1] Grantham est une source importante pour le premier article du blogue de janvier 2013 sur l’échec du mouvement environnemental.

[2] J’ai relu le livre en décembre 2016. Heinberg ne propose certainement pas un avenir imbu d’une économie verte, mais termine le livre en faisant référence aux travaux de différentes initiatives comme celle des «transition towns» de Rob Hopkins. La dernière section s’intitule «Life After Growth», et débute avec une réflexion de Heinberg sur ses réticences à faire un livre sur le sujet, de crainte de repousser l’adhésion nécessaire pour affronter la situation. On peut bien croire que les glissements ressentis ici et là dans ses travaux relèvent de telles craintes; Heinberg donne toutes les indications, par contre, de voir venir un effondrement sérieux, et met en évidence les projections de Halte à la croissance à la page 5.

MISE À JOUR

Le 31 août, Gail Tverberg signe un article sur son blogue sur un ensemble de risques occasionnés par les énergies renouvelables «intermittentes» (solaire et éolienne). L’article est écrit dans son style habituel, utilisant un langage qui ne se distingue pas de celui des analystes qui interviennent courramment dans les reportages. Bref, il faut se rendre à ses derniers paragraphes pour comprendre qu’elle a une vision plus globale des défis où elle voit d’importants risques pour la «transition» actuelle qui cherche à sortir des énergies fossiles.

Il vaut la peine de lire plus que sa conclusion, soit une série d’analyses qui suggèrent que, dans le système actuel, les énergies renouvelables s’insèrent difficilement dans le portrait de la production et de la consommation d’électricité au-delà d’un certain seuil qui semblerait être autour de 15%. L’argument rappelle ceux utilisés par Hydro-Québec il y a 15 ans quant aux limites de l’intégration de la production de l’énergie éolienne dans son système en fonction de la capacité d’en constituer une sorte de réserve. (La génération de surplus a éliminé les discussions sur la question…)

Ce que l’on peut retenir des analyses de Tverberg, finalement des précisions sur plusieurs des analyses de Heinberg et Fridley dans leur récent livre, est que les complications associées aux subventions (c’est surtout cela, semble-t-il) comporte des obstacles pour le fonctionnement du système actuel (sa dernière phrase, où cela inclut la recherche de la croissance) et donc pour la « transition» plutôt graduelle et sans perturbations recherchée par plusieurs. Dans le scénario selon lequel nous sortirions du pétrole au Québec, l’analyse suggère que cela ne se ferait pas en remplaçant le pétrole par les énergies renouvelables mais en étant obligé de diminuer de façon importante notre consommation globale d’énergie.

by

by  Lire la suite

Lire la suite