Publié par Harvey Mead le 25 Juin 2013 dans Blogue | 1 commentaire

Dans l’entrevue qu’il m’a accordé en avril, Éric Desrosiers prend note de ma référence à l’Europe comme indicateur d’une situation qui se généralise. L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) fournit la plus récente intervention dans le débat sur l’austérité dans le contexte de difficultés économiques, budgétaires et sociales que nous connaissons, et qui met l’accent jusqu’ici sur l’Europe. L’étude de l’IRIS reste dans les paramètres des débats actuels, mais porte sur le Canada et le Québec et sur les efforts gouvernementaux visant à équilibrer rapidement les budgets.

L’IRIS, en critiquant l’approche à l’austérité prônée par les gouvernements canadien et québécois, laisse pour un autre travail la question du niveau d’endettement acceptable pour les gouvernements qui iraient dans le sens contraire. Elle identifie en quelques phrases des objectifs politiques qui se cachent derrière des orientations actuelles, dont la transformation du rôle économique et social de l’État ; cela aussi est laissé pour une autre étude. Il reste que le travail de l’IRIS fournit l’occasion d’aller au-delà des paramètres du débat sur l’austérité qu’il retient, pour souligner une situation qui se trame derrière le tout, en Europe et ici.

La problématique est énoncée assez clairement au début, dans la mise en contexte que constitue une publication récente du Fonds monétaire international (FMI) qui lui sert de point de départ :

La «Grande divergence » … est notée entre la trajectoire des économies dites avancées (les États-Unis et l’Europe, en particulier) et celle des économies dites émergentes (Chine, Inde, Mexique, Brésil, etc.). Ces dernières s’arrachent rapidement à la récession, alors que les premières s’y enlisent. Le retour à la croissance après 2009, c’est-à-dire l’année officielle de la récession mondiale, a été plus lent, plus difficile et plus incertain pour elles. Et, malgré cette reprise, une nouvelle contraction de l’économie mondiale demeure un scénario probable. Bref, depuis 2009, lorsqu’une croissance est observable dans les économies avancées, comme au Canada et au Québec, elle est anémique. (IRIS, p.13)

«Le caractère sans précédent de la situation contemporaine est frappant», constate Éric Pineault, principal auteur de l’étude de l’IRIS, en comparaison à l’expérience lors des récessions précédentes. Selon le travail du FMI qu’il commente, le niveau d’endettement empêcherait les gouvernements des économies dites avancées d’intervenir avec des dépenses publiques, et un régime d’austérité s’installe, empêchant une reprise de la croissance. Mais ce qui est moins évident est que l’approche à cette situation par des politiques économiques et fiscales – traditionnellement, des transferts des revenus – est restrictive et celle des politiques monétaires et financières est «très accommodante», contrairement à ce qui s’est passé antérieurement – cela en ciblant d’abord le niveau canadien, en craignant que le Québec ne rentre dans le même piège.

Pineault critique le FMI, notant que tout le système de politique monétaire expansionniste vise à soutenir la capacité du système financier à permettre le maintien du crédit à la consommation, déjà critiqué dans une publication antérieure de l’IRIS. Ceci explique l’intérêt politique des décisions qui cherchent presque désespérément la reprise de la croissance (fondée maintenant sur l’endettement des ménages). Pour soutenir sa critique, qui distingue la situation ici de celle en Europe, Pineault note un paradoxe, soit le fait que le taux d’éparge des ménages est positif en même temps que l’endettement pour la consommation est en augmentation. L’explication : les ménages du 1% sont inclus dans les statistiques habituelles, et l’épargne nette n’existe finalement que pour cette minorité.

Le fait que l’endettement à la consommation augmente plus vite que les salaires peut s’expliquer soit parce que les ménages font plus usage du crédit, soit parce que les intérêts sur ces dettes les font augmenter plus rapidement que la progression des salaires. Le fait que la pente associée à l’endettement est beaucoup plus abrupte que celle relative aux dépenses de consommation indique la consolidation du rôle du crédit dans l’économie et le fait, pour Pineault, que la dette des ménages comporte une accumulation, l’ajout des intérêts non payés (p.27).

Ce qui est probablement le plus intéressant dans le travail est la «correction» de quelques indicateurs pour faire ressortir cette situation peu reconnue. C’est la contribution voulue de l’étude. Ceci frappe, en particulier la distinction qui insiste sur l’importance de tenir compte des inégalités dans la société en essayant d’identifier les origines et les impacts des décisions concernant l’austérité. La contribution à l’explication de la baisse constante du taux de croissance du PIB depuis 30 ans (en fait, depuis 50 ans) – entre autres, investissements privés de plus en plus offshore, et absence d’amélioration des salaires pendant cette période – est également intéressante, même si l’analyse complète est pour une autre occasion.

On voudrait certainement éviter l’austérité, en raison de ses effets sur la société et parce qu’elle est incapable de toute façon de régler le problème budgétaire. Reste qu’une décision d’aller dans l’autre sens, en cherchant à stimuler la reprise, comporte la décision d’encourir une augmentation de la dette par des programmes de dépenses gouvernementales. À cet égard, l’IRIS insiste que la taille de la dette canadienne et québécoise est beaucoup moindre que celle des autres pays de l’OCDE, et choisit la deuxième option pour le Canada et pour le Québec (sans commentaire sur la situation des pays européens et les autres économies dites avancées).

Sans critiquer cette analyse, qui choisit de rester dans les paramètres du débat imposés par les économistes, elle fournit une occasion de revoir ma propre analyse des critiques des orientations comportant le choix de l’austérité, connues surtout pour ses applications en Europe, sans la compétence pour aller dans le détail. Je l’ai déjà exprimé sur ce blogue. Je ne vois pas de façon de penser que la dette sera un jour payée, ce sur lequel Tim Morgan insiste, et je présume que les créanciers voient la situation un peu comme cela. En autant qu’ils reçoivent l’intérêt sur leurs créances, cela semblerait aller.

Par contre, une situation d’accumulation (le terme dans analyse de l’IRIS pour souligner que de nombreux ménages ne sont pas capables de payer l’intérêt sur leur dette, et cela s’ajoute donc à leur dette totale) fait que même cela ne semble déjà plus fonctionner – du moins, pour les ménages. Les dettes souveraines des pays sont censées être garanties, les gouvernements ne pouvant pas faire faillite, mais je me demande si même ces dettes ne risquent pas de tomber dans le même panneau, en dépit de l’insistence des économistes. En fait, on a déjà vu des défauts de paiements…

L’IRIS souligne que le Québec a mieux passé à travers la crise que d’autres économies et cela, avec son plus bas niveau d’endettement, lui donne une marge de manoeuvre. Les tableaux de l’IRIS qui en présentent les détails ne mentionnent pas que l’effondrement du viaduc de la Concorde a forcé le gouvernement à mettre en place un programme important pour éliminer le déficit d’entretien dans les infrastructures, dans les réseaux des transports, de la santé et de l’éducation. Ce programme – en fait, trois programmes quinquennaux dont le premier, pour 2007-2012, comportait $30 milliards de dépenses – a été lancé avant la crise et la récession ; il est financé en augmentant la dette. Pour un budget de quelque $70 milliards et un PIB de quelque $300 milliards, $6 milliards par année pendant la période de la crise et de la «sortie» de crise n’étaient pas négligeables.

On doit constater qu’il ne s’agit pas d’investissements, mais bien de dépenses de «consommation». L’actif que constituent nos infrastructures est ce qui justifie de considérer les dépenses à leur égard comme des investissements – sauf que le programme pour régler les déficits d’entretien ne fait que fournir à cet actif le caractère qui est présumé, que les infrastructures soient en bon état. Ce n’est pas le cas actuellement, et le programme en étant un de rattrapage fait que les dépenses en cause sont des dépenses, et non des investissements, à mon avis. Le Québec a réussi à passer à travers la récession mieux que d’autres justement en s’endettant, comme les autres. Il s’était tout simplement pris d’avance…

L’IRIS distingue entre les investissements, auxquelles il associe le coût du programme de déficit d’entretien, et les «dépenses de consommation finale des administrations publiques». Cette distinction devient pertinente parce que le rapport ne se penche pas – ce n’est pas son sujet – sur la question de la dette: quel est un niveau acceptable? Je me demande si les créanciers insistent sur l’austérité, de la part des gouvernements, parce qu’ils craignent, qu’ils savent, presque, que la dette, en Europe mais aussi ici, ne sera pas remboursée, ils ne veulent pas mettre plus de leur argent dans un tel pari, et forcent les gouvernements d’agir en évitant de l’augmenter.

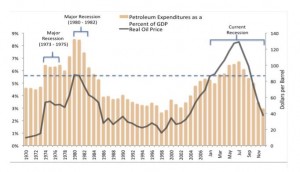

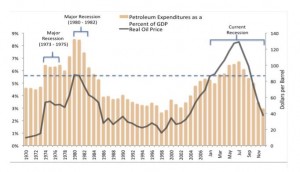

Ceci amène mon analyse sur un terrain que le rapport ne touche pas – encore une fois, parce qu’il vise autre chose. Il s’agit de notre «dette écologique», ce qui me permet de quitter les questions de l’austérité et de la dette pour aller ailleurs. Des sources auxquelles je fais confiance pour leur expertise et leur jugement font un lien entre les récentes récessions, la hausse du prix du pétrole qui les précédait et une baisse de la consommation pendant les récessions  (Charles A. S. Hall pour la figure). Pour donner une idée de ce qui est en cause, le prix du baril de pétrole était de $11 le baril en 1998, et aujourd’hui frôle le $100 (sans ajustement pour l’inflation). Cette hausse mettait et continue à mettre une pression sur tous les pays importateurs de pétrole et sur toutes les personnes qui en dépendent. J. David Hughes du Post-Carbon Institute fournit une version alternative.

(Charles A. S. Hall pour la figure). Pour donner une idée de ce qui est en cause, le prix du baril de pétrole était de $11 le baril en 1998, et aujourd’hui frôle le $100 (sans ajustement pour l’inflation). Cette hausse mettait et continue à mettre une pression sur tous les pays importateurs de pétrole et sur toutes les personnes qui en dépendent. J. David Hughes du Post-Carbon Institute fournit une version alternative.

(suite…)

by

by  Lire la suite

Lire la suite